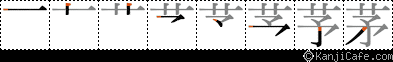

かや【×茅/×萱】

ち【×茅】

ち‐がや【×茅/×茅×萱/白=茅】

読み方:ちがや

イネ科の多年草。原野に群生し、高さ約60センチ。晩春、葉より先に「つばな」とよぶ円柱状の花穂をつける。根茎を漢方で茅根(ぼうこん)といい、利尿・止血薬とする。しげちがや。《季 秋》「すごすごと日の入る山の—かな/紅緑」

ぼう【×茅】

ちがや (茅)

●わが国の各地をはじめ、アジアやアフリカに広く分布しています。山野にふつうに生え、高さは30~50センチになります。根茎で広がり、葉は広線形でまとまってつき、冬には先端が赤みを帯びます。茎の節にだけ、白色の長毛があります。5月から6月ごろ、茎頂に尾状花序をつけます。小穂の基部には長い絹毛が密生し、銀白色がよく目立ちます。若い花穂は茅花(つばな)と呼ばれ、甘みがあるのでむかしは子どものおやつにされたそうです。漢方では根茎を茅根(ぼうこん)と呼び、利尿や消炎、止血などに用います。別名で「ふしげちがや(節毛茅)」とも呼ばれます。

●イネ科チガヤ属の多年草で、学名は Imperata cylindrica var. koenigii。英名は Japanese blood grass。

| チカラシバ: | ペンニセツム・バーガンディジャイアント ペンニセツム・パープルマジェスティ 力芝 |

| チガヤ: | 茅 |

| チゴザサ: | 稚児笹 |

| チヂミザサ: | 縮み笹 |

| チャスマンティウム: | ワイルドオーツ |

茅

茅

茅

茅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/17 14:30 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2013年6月)

|

茅(かや)は、古くから[いつ?]屋根材や飼肥料などに利用されてきた、イネ科[1][2]あるいはイネ科およびカヤツリグサ科[3]の草本の総称である。

カヤと呼ばれるのは、細長い葉と茎を地上から立てる一部の有用草本植物で、代表種にチガヤ、スゲ、ススキがある[3][4]。

ススキを特定的に意味することもある。総称が本義でススキの意が派生[3]だが、逆に、ススキが本義で意味が広がった[2]とも。

名称

語源

語源には諸説あり、屋根を葺くことから刈屋あるいは上屋[3][1]、あるいは朝鮮語起源[1]とも。

漢字

「茅」は元来はカヤの1種のチガヤの意味で、カヤ全体の意味に広がった[3]。

「萱」とも書くが、この字の本来の意味は「ワスレグサ」であり、「かや」と訓ずるのは国訓である[5]。元来は『和名抄』や『名義抄』で「萓」(下が亘でなく且)と書かれていたのだが、誤って「萱」となった[3]。

特徴

イネやムギなどの茎(藁)は水を吸ってしまうのに対し、茅の茎は油分があるので水をはじき、耐水性が高い。

利用

材料

耐水性の高さから、茅の茎は屋根を葺くのに好適な材料となり、明治期以前の日本では重要な屋根材として用いられた。

屋根を葺くために刈り取った茅をとくに刈茅(かるかや)と呼び[6]、これを用いて葺いた屋根を茅葺(かやぶき)屋根と呼んだ。

現在でも、菅笠をはじめとする各種民芸品や、茅の輪(ちのわ)などが茅を編んで作られている。

その他

かつて[いつ?]の農村では牛など家畜の飼料、田畑の肥料、燃料などさまざまな利用があった。

収穫

このように重要であった茅を確保するために、往時[いつ?]の農村では、集落周辺の一定地域を茅場とし、毎年火を入れて森林化の進行を防ぎ、そこから茅を収穫することが普通であった。

言葉

主な種類

カヤが和名に付く種は多く、ほとんどがイネ科である。

カヤが和名に付く代表的な種と、それ以外でもカヤの例とされる種を挙げる。

イネ科

- ヨシ Phragmites australis

- ススキ Miscanthus sinensis

- スゲ[3][4] Carex spp.

- オギ[1] Miscanthus sacchariflorus

- イタチガヤ Pogonatherum crinitum

- オカルガヤ Cymbopogon tartilis var. goeringii

- カモガヤ Dactylis glomerata - 帰化植物

- キツネガヤ Bromus pauciflorus

- チガヤ Imperata cylindrica

- ネズミガヤ Muhlenbergia japonica

- メカルガヤ Themeda japonica

- メリケンカルガヤ Andropogon virginicus - 帰化植物

カヤツリグサ科

無関係なもの

裸子植物のカヤ(榧、イチイ科の木本)およびイヌカヤ、カヤツリグサ(蚊帳吊草)の「カヤ」は「茅」とは無関係である。

関連項目

脚注

茅(かや)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 22:29 UTC 版)

維新前、小此木家に仕えていた中間・茂作の娘。算術の心得があった父が、会計役として宮仕えの身となり経済的余裕ができたため、静より先に山手女学院に入学していた。

※この「茅(かや)」の解説は、「夜明け後の静」の解説の一部です。

「茅(かや)」を含む「夜明け後の静」の記事については、「夜明け後の静」の概要を参照ください。

茅

茅

「茅」の例文・使い方・用例・文例

茅と同じ種類の言葉

- >> 「茅」を含む用語の索引

- 茅のページへのリンク