マーズ・エクスプレス

名称:マーズ・エクスプレス(Mars Express)

小分類:火星探査

開発機関・会社:欧州宇宙機関(ESA)

運用機関・会社:欧州宇宙機関(ESA)

打ち上げ年月日:2003年6月

打ち上げ国名:欧州/欧州宇宙機関(ESA)

打ち上げロケット:ソユーズ

打ち上げ場所:カザフスタン・バイコヌール空軍基地

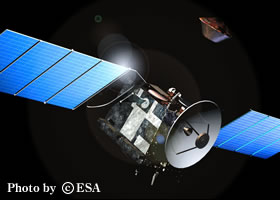

マーズ・エクスプレスは欧州宇宙機関(ESA)の火星探査機です。 この探査機は火星軌道を周回するオービターとイギリスが開発した着陸機「ビーグル2」からなり、2003年6月にロシアから打ち上げられ、同年12月に火星に到着して探査を開始しました。 ビーグル2はイギリスが開発した初めての火星探査機で、「進化論」を唱えたイギリスの生物学者チャールズ・ダーウィンの調査船の名前にちなんで名付けられました。 マーズ・エクスプレスの目的は、オービターによって軌道上から火星地表面を画像撮影し、10m単位の火星地形図を作ることと、100m単位の鉱物分布図を作ること。 さらにビーグル2はロボットアームを持ち、「もぐら」と呼ばれる掘削機で火星地表下の地質サンプルを採集して、組成を調べたり生命の痕跡を探ります。

1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

軌道を周回するオービターは、幅1.5m、長さ1.8m、高さ1.4mで、アルミニウム膜に覆われた直方体をしており、2枚の太陽電池パネルを備えています。 重量は555kgです。 着陸する「ビーグル2」は、重さ約60kgの浅い円盤型をしており、エアクッションを使って火星地上に到着すると蓋が開き、4枚の太陽電池パネルを拡げます。 ビーグル2は先端に掘削丘もぐら」の付いたロボットアームを持ち、土質サンプルを採集できるほか、ガスクロマトグラフ、質量分析計、X線分光計やカメラ、顕微鏡などを備えています。

2.どんな目的に使用されたの?

火星にビーグル2で軟着陸し、火星の生命の痕跡を調査します。 また、オービターで火星の詳細な地形図や鉱物分布図を作成したり、大気組成を調べたりします。

3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

2003年6月にロシアのバイコヌール空軍基地から打ち上げられ、12月に火星に到着しました。2003年12月24日にビーグル2は周回機から切り離され、火星地表へ降下していきましたが、その途中に行方不明となり、着陸は失敗しました。周回機は2004年1月末より探査を開始し、現在も探査を続けています。

4.打ち上げ・飛行の順序はどうなっているの?

2003年6月に打ち上げられ、12月に火星軌道に到着、オービターは250km×15万kmの超長楕円軌道に乗って火星を約440日間周回します。 着陸機「ビーグル2」は、火星軌道到着5日前に火星大気中に投入されてパラシュート降下し、高度1キロからエアバッグを使って軟着陸します。

5.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?

金星探査を行う「ビーナス・エクスプレス」があります。

マーズ・エクスプレス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/22 04:34 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年2月)

|

| マーズ・エクスプレス Mars Express |

|

|---|---|

マーズ・エクスプレス

|

|

| 所属 | 欧州宇宙機関 (ESA) |

| 公式ページ | ESA - Mars Express |

| 国際標識番号 | 2003-022A |

| カタログ番号 | 27816 |

| 状態 | 運用中 |

| 目的 | 火星の探査 |

| 観測対象 | 火星 |

| 打上げ場所 | バイコヌール宇宙基地 |

| 打上げ機 | ソユーズFGロケット |

| 打上げ日時 | 2003年6月2日 23時45分(現地時間) |

| 軌道投入日 | 2003年12月25日 |

| 物理的特長 | |

| 質量 | 1123kg(推進剤含む) |

| 発生電力 | 太陽電池 460W(火星軌道上) |

| 軌道要素 | |

| 周回対象 | 火星 |

| 近点高度 (hp) | 298km |

| 遠点高度 (ha) | 10,107km |

| 離心率 (e) | 0.943 |

| 軌道傾斜角 (i) | 86.3度 |

| 軌道周期 (P) | 7.5時間 |

マーズ・エクスプレス(Mars Express)は、2003年6月2日17時45分 (UTC) に欧州宇宙機関 (ESA) が打ち上げた火星探査機である。ESAとしては初の惑星探査ミッションとなった。

火星到着

バイコヌール宇宙基地からソユーズFG/フレガートロケットで打ち上げられ火星軌道への遷移軌道に投入し、2003年12月25日に大接近数ヶ月後の火星に到着した。軌道上から火星の大気や地下構造の調査を行うほか、着陸船「ビーグル2」を降下させ、地表の調査と、過去および現在の生命の兆候の調査を予定していた。

火星軌道への到着に先立ち12月19日にビーグル2の放出に成功した。マーズ・エクスプレス・オービター(親機)は火星に接近した12月25日3時47分(欧州中央時)に主エンジンを37分間動作させ、火星を周回する軌道に乗ることに成功した。マーズ・エクスプレス・オービターの機体設計は、コスト削減のためESAの金星探査機ビーナス・エクスプレスにも使われた。マーズ・エクスプレス・オービターは、現在も火星探査を継続中である。

ビーグル2の降下失敗

ビーグル2(チャールズ・ダーウィンが乗り組んで世界一周航海を行ったビーグル号にちなんで命名された)は質量 60 kgのカプセルで、12月20日に火星へのコースに投入され、クリスマスの日に赤道地帯のイシディス平原に着地する予定であった。この着陸船は、着陸・操縦用エンジンを持たない。大気圏再突入時の熱を熱シールドで切り抜けた後、パラシュートを開いて減速し、3個のエアバッグで着地時の衝撃を和らげる方法を採用している。

ビーグル2は本体の火星軌道投入と同じころ火星表面への降下を行ったが、着陸推定時刻の3時間後にアメリカ航空宇宙局 (NASA) の2001マーズ・オデッセイ観測機を経由して通信を行われる予定であった通信が出来なかった。

このため、再度通信を試みると共に、イギリスのジョドレルバンク天文台の電波望遠鏡によりビーコン検出を試みた。しかし、12月26日 - 12月27日にかけて直径 76 mのアンテナ(Lovell電波望遠鏡)を使用したが、検出は出来なかった。

一方、マーズ・エクスプレスの本体は12月30日に火星軌道の軌道傾斜角を変更し、極軌道に乗ることに成功した。新軌道ではビーグル2の近くを通過することが出来るため、検出を期待して信号受信に再度取組んだが、通信には成功しなかった。ESAは2004年2月11日にビーグル2の喪失と失敗を宣言した。

2015年1月、NASAのマーズ・リコネッサンス・オービター (MRO) が撮影した高解像度画像からビーグル2を発見したとの報告が発表された。それによればビーグル2は太陽電池パネルの一部展開(4枚のうち2-3枚)まで成功しており、突入・降下・着陸シーケンスまで正常に機能していたことが分かった。しかし、太陽電池パネルが完全に展開しなければアンテナが使えず通信出来ない設計であった[1]。

画像

参考文献

- ^ “Beagle-2 lander found on Mars”. ESA. (2015年1月16日) 2015年1月17日閲覧。

関連項目

外部リンク

「マーズ・エクスプレス」の例文・使い方・用例・文例

固有名詞の分類

- マーズ・エクスプレスのページへのリンク