胞子体

胞子体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 20:59 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2011年5月)

|

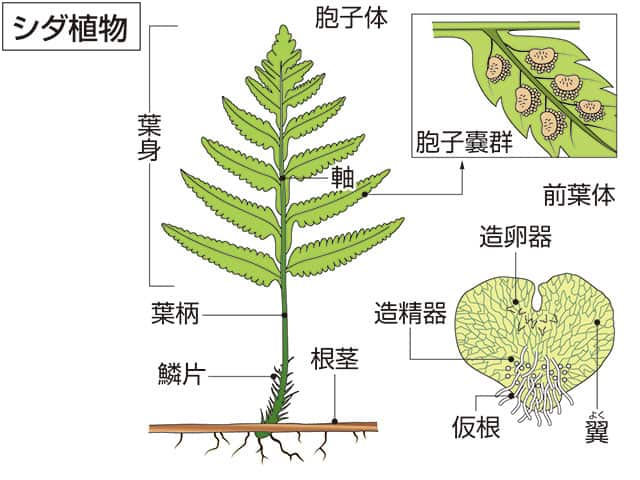

胞子体(ほうしたい、Sporophyte)または造胞体(ぞうほうたい)とは、世代交代を行う植物、藻類もしくは菌類などで、複相(二倍体)、すなわち相同染色体を2組持つ世代もしくは多細胞体をいう。対義語は配偶体。

生活環の上での位置

胞子体は減数分裂により単相(半数体)の胞子を作る。これが細胞分裂して配偶体ができ、配偶体は配偶子を形成する。雌雄の配偶子が融合して複相の接合子となり、これが細胞分裂を繰り返して多細胞の胞子体を形成する。

性別

本来の性別は、異形配偶子を形成することに関連するもので、配偶子を作る配偶体に見られる。したがって胞子を作る胞子体には性別は存在しないのが普通である。世代交代において胞子体を無性世代と呼ぶことがあるのはこのためである。

しかし、シダ植物の一部(水生シダ類など)には大胞子と小胞子という二種の胞子を作るものがあり、前者からは雌性配偶子が、後者からは雄性配偶子が生じる。つまり、胞子の段階で雌雄の区別があることになる。現世のシダ類ではこれらを同一個体の上につけるが、もし別個体の上に生じれば、それらを雌株と雄株と呼んでいいだろう。つまり、ここに性別が判別できる。種子植物における雌雄異株はこれに基づく。

具体例

種子植物では、肉眼で見える植物体(栄養体)が胞子体である。配偶体は胚珠内の胚嚢、および花粉で、顕微鏡レベルの大きさに退化し胞子体に寄生している。

シダ植物でも、普通見る植物体は胞子体であり、配偶体(前葉体)は微小で目立たない。シダ植物の胞子は多くの種で雌雄の区別がない(同型胞子)が、イワヒバ科や水生シダの一部では雌雄の区別があり(異型胞子)、これらからできる前葉体は配偶子として卵子と精子のそれぞれ一方だけを作る。

コケ植物では、配偶体が栄養体である。配偶体の上に形成される柄のついた胞子嚢(「さく」または通称「苔の花」と呼ばれる)が胞子体で、これは配偶体に寄生して胞子を作るだけである。

多細胞藻類(緑藻・褐藻・紅藻)の多くでは胞子体の方が大型になるが、ほとんど同じ大きさになるものもある。

大きさの違いに関して

上でもわかるように、胞子体が配偶体より大きい例が多い。ただしこれは必ずしもそうではなく、コケ植物のように明らかに胞子体の方が小さいものもある。

ところで、シダ植物とコケ植物はごく系統が近いか、共通の祖先を持っていると考えられ、それぞれ配偶体と胞子体のどちらかが発達したものであるが、明らかにシダ植物の方が大きくて複雑である。このようなことから、複相であることが栄養体の大型化、複雑化に一定の意味を持つとの議論がある。

関連項目

胞子体

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/22 20:35 UTC 版)

ツノゴケ類の胞子体 (ゲノムを2セットもち胞子を形成する体) はその名のように細長い角状であり、ふつう配偶体から多数の胞子体が生じている (下図)。他のコケ植物とは異なり、ツノゴケ類の胞子体は柄を欠き、足と胞子嚢 (蒴) のみからなる。胞子嚢は活発な光合成を行い、長期間成長する。 ツノゴケ類の胞子体 配偶体上から多数の胞子体が伸びており、一部は先端が2裂している 胞子体の基部は包膜に囲まれている (ニワツノゴケ属の一種)。 ツノゴケモドキの胞子体は短く、横向き 足は球形であり、配偶体の背面に埋没している (右図)。足に接する配偶体の細胞では細胞壁が発達して表面積が大きくなり、胎座組織が形成される (他のコケ植物では足側の細胞でも細胞壁が発達する)。足の上には恒常性の分裂組織が存在し、その上部の胞子嚢に続いている (右図)。ツノゴケ類の胞子体は恒常性の分裂組織をもつという点で維管束植物の胞子体に類似しているが、この分裂組織が頂端分裂組織ではなく介在分裂組織 (分化した組織の間に挟まれた分裂組織) であるという点で異なる。ツノゴケ類の胞子体は恒常性の介在分裂組織があるため、長期間成長を続け、直立した胞子嚢先端から次第に成熟していく。ただしツノゴケモドキ属の胞子体では分裂組織が比較的早く分裂能を失い、横向きの短い胞子嚢が発生終期まで包膜内に留まっている (上図)。 胞子嚢 (蒴) は細長い角状であり、基部は配偶体由来の構造である包膜 (involucre) で包まれている (上図、右図)。配偶体とは異なり、胞子嚢の表皮細胞はふつう葉緑体を欠く。また表皮にはふつう2個の孔辺細胞で囲まれた気孔が存在し、孔辺細胞は葉緑体を含む。ツノゴケ類の気孔は基本的に開閉能を欠いており、胞子嚢を乾燥させるのが主な機能であると考えられている。またキノボリツノゴケ亜科やツノゴケモドキ属の胞子体は気孔を欠く。表皮の内側には葉緑体を含む同化組織 (assimilatory tissue) が存在し、その内側に胞子を形成する細胞、中央に軸柱 (columella) がある (左図)。胞子嚢は先端から順次成熟し、先端から2縦裂して胞子と偽弾糸 (pseudoelater) を放出する (上図)。苔類の弾糸と異なり、ツノゴケ類の偽弾糸はふつう明瞭な細胞壁のらせん状肥厚を欠き、またしばしば複数細胞からなる。

※この「胞子体」の解説は、「ツノゴケ類」の解説の一部です。

「胞子体」を含む「ツノゴケ類」の記事については、「ツノゴケ類」の概要を参照ください。

「胞子体」の例文・使い方・用例・文例

- 共生の菌性担胞子体

- 直生のガメトフォアと胞子体が茎の先にある広く分布した目

- 丸い隠れた胆胞子体を持っている腹菌類に属する菌の分類

- 塊根に似た担胞子体を地中にもつ菌類の属

- 革のような、または膜質の担胞子体を持つ菌類

- 単一で滑らかな担胞子体を持つ菌類の属

- 木幹と木構造で棚のような担胞子体を形成する木質の真菌

- しばしば大判のコルク、または樹木の多年草の棚状胆胞子体を形成するサルノコシカケの類

- 頭脳と似ている回旋を持つ黄色みがかったゼラチン状の担胞子体の菌

- ゼラチン状の担胞子体を持つ菌

- 胞子を有する枝か器官:胞子を発達させる胞子体の葉状体の部分

- 最初は完全に成長によって裂かれるいろいろなキノコの若い担胞子体を覆っている細胞膜

- かさの縁から茎に及ぶ若い担胞子体の細胞膜、成長に伴い破裂する

- 空中の若枝と根茎に分かれた二叉の枝分かれした胞子体があり、真性の根がない下等維管束植物

胞子体と同じ種類の言葉

- 胞子体のページへのリンク