だい‐とう〔‐タウ〕【大刀】

だい‐とう〔‐タウ〕【大唐】

だい‐とう〔‐タフ〕【大塔】

だい‐とう【大東】

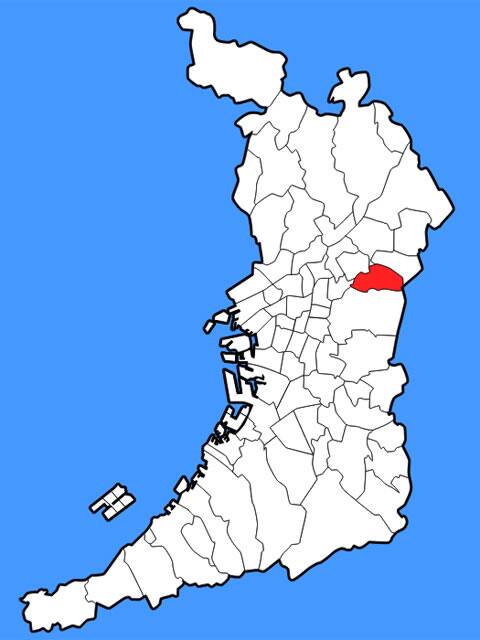

だいとう【大東】

たい‐とう〔‐タウ〕【大盗】

だいとう 【大塔】

だいとう

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/09 16:14 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2013年12月)

|

| だいとう(2代) | |

|---|---|

北大東島の西港に停泊する2代目「だいとう」。竣工時の白い塗装。(2012年4月24日)

|

|

| 基本情報 | |

| 船種 | 貨客船 |

| 船籍 |  日本 日本 |

| 所有者 | 大東海運 |

| 運用者 | 大東海運 |

| 建造所 | 渡辺造船所 |

| 母港 | 那覇港 |

| 信号符字 | 7JJE[1] |

| IMO番号 | 9606742 |

| MMSI番号 | 431002435 |

| 経歴 | |

| 就航 | 2011年5月27日 |

| 要目 | |

| 総トン数 | 690トン |

| 全長 | 83.6m |

| 全幅 | 13.4m |

| 航海速力 | 16ノット |

| 旅客定員 | 55名(危険物積載時12名) |

だいとうは、大東海運が所有する貨客船である。那覇港と離島である南大東島(南大東村)及び北大東島(北大東村)とを結ぶ航路に就航している。大東諸島に生活物資を運ぶ唯一の船であり、大東諸島の住民の生活には欠かせない船である。カーフェリーではないので、本船で乗用車を運ぶことはできない(事前申請によって、車が貨物扱いで運ばれることはある)。

現在の2代目「だいとう」は、2011年(平成23年) 5月27日に就航した。先代とほぼ同じトン数であるが、若干船体が大きくなっている。定員数は同じ。フィンスタビライザーを搭載しているため、先代に比べて横揺れに強くなっている。船内はバリアフリーに対応しており、客室は、先代と同じく2等のみであるが、定員分のベッドが設置され、それとは別に、公室に座席が設置してある。ほかに、喫煙所が設置され、分煙化が図られている。また、船内には島の観光案内や、南北大東島の小中学校の校歌を紹介する、観光紹介コーナーがしつらえられている。

だいとう(2代)

-

泊埠頭に停泊する2代目「だいとう」(2013年5月4日)

-

2代目「だいとう」の船内ロビー(2012年4月24日)

-

2代目「だいとう」の船尾(2012年4月24日)

航路

- 那覇港(泊埠頭・新港埠頭) - 北大東港(西地区・江崎地区・北地区)・南大東港(南大東島)

- 月に4 - 5往復程度(年に70往復程度)の頻度で運航する。決まった曜日や日に発着するダイヤは組まれておらず、おおむね前月の下旬に運航予定が公表される。

- 基本的な航海パターンは2種類で、北大東島先回りの「那-北-南-北-南-那」、南大東島先回りの「那-南-北-南-北-那」のいずれかである。

- 通常は定員55名で那覇港では泊ふ頭に発着するが、石油類などの危険物搭載便は定員が12名で安謝新港ふ頭発着となる。

- 那覇での乗船券の発券は、出港の前日及び当日の15時まで。予約は、泊港ターミナル2階の大東海運事務所窓口か電話のみで、インターネット等での受付はない。南大東島及び北大東島からの乗船券は、各村港湾担当部署が代理店となっている。

- 大東諸島に向かう旅客は、大半が空路を利用するため、利用客はそれほど多くないが、時期によってはほぼ満席になることもある。

大東諸島での接岸

前甲板に12フィート輸送コンテナを積載しており、大東諸島での上陸の際に人もコンテナ大の檻に入れられて乗降する場合がある。ただし、荷役がないなど特別な場合は艀渡しとなることもある(この場合、艀と一緒にクレーンで吊され上陸する)。

-

南大東島西港

だいとう名物のクレーン上陸(2007年6月) -

南大東島西港

乗客が乗り降りに使用する籠(2007年6月) -

南大東島西港

クレーンに吊り上げられている籠の中から外を望む(2007年6月) -

北大東島

南大東島と同様に接岸せずに係留となる(2000年9月) -

北大東島西港

燃料コンテナの荷役を行う2代目だいとう(2012年4月)

だいとう(初代)

| だいとう(初代) | |

|---|---|

泊ふ頭に接岸した初代「だいとう」(2007年7月)

|

|

| 基本情報 | |

| 船種 | 貨客船 |

| 船籍 |  日本(1990-2011) 日本(1990-2011) フィリピン(2011-) フィリピン(2011-) |

| 所有者 | 大東海運 |

| 運用者 | 大東海運 |

| 建造所 | 山中造船 |

| 母港 | 那覇港 |

| 信号符字 | 7MFX |

| IMO番号 | 9006760 |

| 改名 | だいとう(1990-2011) LADY MARY JOY 3(2011-) |

| 経歴 | |

| 起工 | 1989年 |

| 竣工 | 1990年2月9日 |

| 就航 | 1990年5月2日 |

| 運航終了 | 2011年5月19日 |

| 現況 |  フィリピンで就航中 フィリピンで就航中 |

| 要目 | |

| 総トン数 | 699トン |

| 全長 | 73.0 m |

| 垂線間長 | 67.0m |

| 全幅 | 11 m |

| 機関方式 | ディーゼル |

| 主機関 | 新潟鐵工所 2基 |

| 出力 | 4,000 PS |

| 航海速力 | 14ノット |

| 旅客定員 | 55名(危険物積載時12名) |

大東丸の代船として山中造船で建造され、1990年(平成2年)2月9日に竣工、5月2日に就航した。

2004年(平成16年)12月に、日本財団主催で沖ノ鳥島へ初の民間視察団「沖ノ鳥島の有効利用を目的とした視察団」が訪れた際には、沖縄・那覇泊港と沖ノ鳥島の航海にチャーターされた[2]。

だいとう (2代)の就航により、2011年(平成23年)5月19日の航海をもって引退した。その後、フィリピンへ売却されLADY MARY JOY 3として就航している。

船内は、2等のみであるが、2段ベッドの4人部屋、桟敷席の2種類があり、先着購入順に割り当てられた。他に、1室だけ特別室を設置(非販売)。売店はなく、自動販売機(ジュース・カップラーメン)と衛星電話(ワイドスター)の公衆電話、冷水器のみ備え付けられていた。他に、共用スペースとしてサロンがあった。

-

初代「だいとう」の船尾(2007年6月)

-

サンボアンガ港に接岸中の売却後の本船(2016年8月14日)

脚注

外部リンク

- 大東海運株式会社 - 那覇-南北大東島間定期航路

- MarineTraffic.com - DAITO - 自動船舶識別装置(AIS)による現在位置表示

だいとう(初代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 02:00 UTC 版)

大東丸の代船として山中造船で建造され、1990年(平成2年)2月9日に竣工、5月2日に就航した。 2004年(平成16年)12月に、日本財団主催で沖ノ鳥島へ初の民間視察団「沖ノ鳥島の有効利用を目的とした視察団」が訪れた際には、沖縄・那覇泊港と沖ノ鳥島の航海にチャーターされた。 だいとう (2代)の就航により、2011年(平成23年)5月19日の航海をもって引退した。その後、フィリピンへ売却されLADY MARY JOY 3として就航している。 船内は、2等のみであるが、2段ベッドの4人部屋、桟敷席の2種類があり、先着購入順に割り当てられた。他に、1室だけ特別室を設置(非販売)。売店はなく、自動販売機(ジュース・カップラーメン)と衛星電話(ワイドスター)の公衆電話、冷水器のみ備え付けられていた。他に、共用スペースとしてサロンがあった。 初代「だいとう」の船尾(2007年6月) サンボアンガ港に接岸中の売却後の本船(2016年8月14日)

※この「だいとう(初代)」の解説は、「だいとう」の解説の一部です。

「だいとう(初代)」を含む「だいとう」の記事については、「だいとう」の概要を参照ください。

だいとうと同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- だいとうのページへのリンク