アルカン, シャルル=ヴァランタン:3つの大練習曲 片手ずつ、そして両手のための

| 英語表記/番号 | 出版情報 | |

|---|---|---|

| アルカン, シャルル=ヴァランタン:3つの大練習曲 片手ずつ、そして両手のための | Trois grande études pour les deux mains separées ou reunies Op.76 | 出版年: c1839年 初版出版地/出版社: Richault |

| 楽章・曲名 | 演奏時間 | 譜例 |

|

|---|---|---|---|

| 1 | 変イ長調 幻想曲;左手のための Fanrasie pour la main gauche seule | 9分30秒 | No Image |

| 2 | ニ長調 序奏、変奏、フィナーレ;右手のための Introduction,Variations et Finale,pour la main droite seule | 16分00秒 | No Image |

| 3 | ハ短調 練習曲;類似した動きと無窮動で Etude a mouvement semblable et perpétuel pour les 2 mains | 5分00秒 | No Image |

作品解説

20代後半の若きアルカンが挑んだ右手、左手、両手の為の超絶技巧練習曲。1830年代、まだ作品番号が10番台までしか出版していなかった彼の作品に与えられた「76」という番号は、後の出版社の誤認によるもので、当初は作品番号なしで出版された。当時、10指を独立させ、両手に均等な演奏能力を獲得させなければならいという発想が、フランスのピアノ演奏教育の基礎をなす考え方として定着していた。彼はあたかも自らが当代最高のピアニストであることを知らしめるかの如く、この最も基礎的な教育的要素を敢えて最も急進的な方法で体現させた。

No. 1 〈左手の為の幻想曲〉 Largamente-Allegro vivace 変イ長調 4/4

特定の演奏技巧によらず、トレモロ、オクターヴ、和音の跳躍、分散和音など多種多様な技巧が用いられる。多くの練習曲は概して三部形式をとるが、アルカンは変奏技法を用いながら自由に曲を展開している。曲全体は複縦線で区切られた三つの部分からなる。

第1部:レチタティーヴォ風の主題(A)とそれに続くトレモロ上の旋律的な部分(B)からなる。第一部の終わりまでに、Aが二度回帰する。

【A】

【B】

第2部:アレグロ・ヴィヴァーチェ、2/4拍子。冒頭主題Aの展開と変ホ長調による副主題Bの再現からなる。

第3部:「重々しくGravamente」と指示された新しい変イ短調の低音主題(C)で始まり、これにコラール風のパッセージが続く。主題Cは二度自由に変奏され、急き立てるようなストレットを経てコーダに入る。コーダは第一部の副主題Bに基づく。

【C】

No. 2 〈右手の為の序奏、変奏とフィナーレ〉 Largamente-Andante-Allegro moderato ニ長調

左手に比べ、右手のためのピアノ曲は決して多くは書かれてこなかった。想定されるその理由としては、右手がもとより「器用」であると考えられていたこと、通常上声部を担う右手にとって、物理的な位置関係から和声の基礎を成す低音部を演奏しづらいことなどが挙げられるだろう。本作は右手のために書かれた大規模作品としては最初期の例である。長大な序奏と5つの変奏から成る。

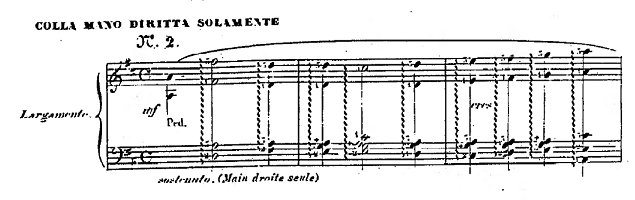

序奏

2オクターヴ以上に亘る音域のアルペッジョで奏されるコラール風の主題が提示された後、主題が分散和音や連打される和音に伴奏されながら自由に展開される。序奏だけで約5頁半も続く。

主題 Andante 3/8イ長調

ここで初めて序奏で提示された主題が完全な形で提示される。簡素な分散和音が寄り添う主題は、幾分モーツァルトを思わせるが、古典的な8小節ではなく10小節という半端な長さである。続いてさらに10小節のホ長調の楽節が提示され再びイ長調で閉じられる。以下の変奏はこの10小節+10小節という構造を踏襲する。

第1変奏 イ長調

三和音の跳躍の練習。手は低音と旋律を奏でるために急速に鍵盤上を行き来する。

第2変奏 ヘ長調

フガート。一つの手で複数の声部を引き分けるポリフォニック(多声的)なパッセージの練習。後半10小節は歌唱的な旋律が32分音符の波打つ音階によって伴奏される。

第3変奏 ハ長調

激しく跳躍する鋭い装飾音を伴う和音によって主題旋律と伴奏が奏でられる。伴奏音型はやがて巨大なアルペッジョに変わる。後半10小節は和音を奏でながら急速にニオクターヴ以上の音域を行き来する練習。

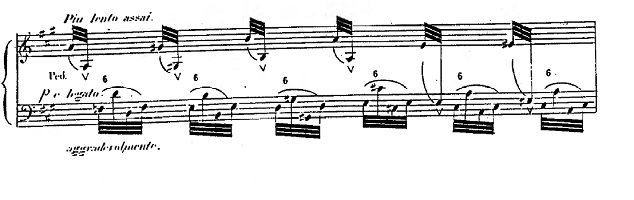

第4変奏 イ長調

前半は32分音符の分散和音と高音域のトレモロが順次旋律を伴奏する。後半は三度、六度の連続、分散和音によって旋律が伴奏される。手は幅広い音域をカバーするため絶えず鍵盤上でポジションを移動する。

フィナーレ Allegro moderato 4/4-2/4-4/4 ニ長調

5小節の経過的なパッセージを挟んで主題が跳躍する和音と共に高らかに歌い上げられる。ティンパニの効果を模すなど片手で交響的な響きを創り出される。

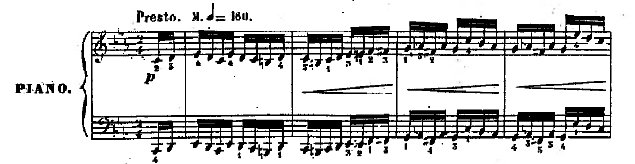

No. 3 〈両手の為の類似的・無窮的な動きの練習曲〉Vivo scherzondo ハ短調

両手で同じ旋律を奏でる急速なユニゾンの練習曲。ユニゾンの練習曲はすでにアルカン師ヅィメルマンの《24の練習曲》作品21(1831)に見られる。両手に均等な機能性を獲得させるという教育上の観点から、この書法は当時ピアニストたちの関心を集めていた。アルカンのこの練習曲とちょうど同時期、ショパンが《ピアノ・ソナタ第二番》作品35の終楽章をユニゾンで書いたという事実は興味深い。アルカンはその後1841年に出版したピアノ三重奏曲のフィナーレでも一貫してユニゾンを用いている。曲は主題が常に主調で回帰するロンド形式で書かれるが、主題が唐突に途切れてまったく別の楽想が接続されるなど、古典的ロンドとはかけ離れた独自の構成を示す。この「異質な要素の併置」はその後、アルカンの特徴的なスタイルとして定着する。

- 3つの大練習曲 片手ずつ、そして両手のためののページへのリンク