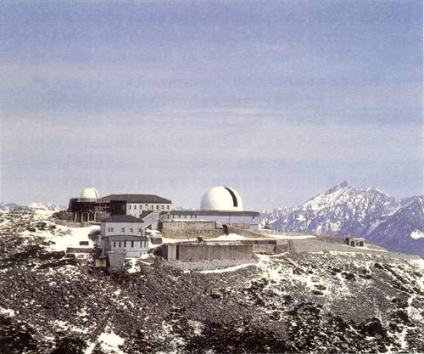

乗鞍コロナ観測所

(C)乗鞍コロナ観測所

名称:乗鞍コロナ観測所(国立天文台乗鞍コロナ観測所)

望遠鏡の種類:コロナグラフ

国名:日本

所在地:長野県(通年)/岐阜県(7月〜10月)

口径:10センチ(コロナグラフ)/25センチ(コロナグラフ)解説:北アルプス乗鞍山系魔利支天岳の頂上に長野県と岐阜県にまたがって建っているコロナ観測所(北緯36度07分、東経137度33分、海抜2876メートル)には、3台のコロナグラフ(口径10センチ2台・口径25センチ1台)があり稼働しています。10センチコロナグラフでは、直視分光器によるコロナ輝線の輝度を常時観測するほか、干渉フィルターを使って、Hα線などによるコロナ活動の直接像の観測もおこなわれています(観測日数は年間約100日)。クーデ室方式の25センチコロナグラフでは、低分散と高分散の分光観察が可能です。

乗鞍コロナ観測所をよく知るためのアラカルト

どのようないきさつで天文台がつくられたの?

どのような天文学的発見や研究、業績があるの?

分類:天文台・観測所乗鞍コロナ観測所をよく知るためのアラカルト

どのようないきさつで天文台がつくられたの?

どのような天文学的発見や研究、業績があるの?1.どのようないきさつで天文台がつくられたの?

第2次大戦後の1949(昭和24)年に、東京大学東京天文台の付属施設として開設されました。乗鞍山系魔利支天岳が建設場所として選ばれたのは、コロナは明るさが太陽全体の100万分の1ほどしかないので、空の背景光が少ない高山でなければ観測できないからです。

2.どのような天文学的発見や研究、業績があるの?

磁場によるスペクトルの偏光、赤外域でのコロナホールなどさまざまなことをテーマとする、太陽コロナの総合観察が主な活動で、光球とコロナの中間に位置する彩層やフレアなど、太陽面上の現象の観測研究もおこなっています。コロナグラフでとらえた連続光による画像では、2000万度の超高温フレア画像を、世界で初めて観測することに成功しています。1965年撮影の池谷・関彗星の近日点通過の写真も有名です。

(C)乗鞍コロナ観測所

(C)乗鞍コロナ観測所

※参考文献:国立天文台広報普及室・編「文部省国立天文台要覧」国立天文台広報普及室、天文ガイド編集部・編「日本の天文台」誠文堂新光社、国立天文台・編「理科年表」丸善

乗鞍コロナ観測所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/22 06:41 UTC 版)

乗鞍コロナ観測所(のりくらコロナかんそくしょ Norikura Solar Observatory)とは、長野県と岐阜県との境にある乗鞍岳に国立天文台が設置していた天体観測所である。老朽化により2010年3月31日付で天体観測所としては閉鎖された。2011年度より、国立天文台が属する自然科学研究機構直属の研究施設「乗鞍観測所」として研究利用が再度開始された[1]。

乗鞍岳の摩利支天岳(標高2876m)の頂上に位置する。

概要

- 3台のコロナグラフ(口径10cm2台、25cm1台)を有し、日本での太陽のコロナ観測の拠点であった。コロナ以外にもプロミネンス、フレア、プラージュ、ダーク・フィラメント、スピキュールなどの観測も行われていた。

- 標高2876mに位置する。これは空の背景光が少ない環境下でないとコロナの観測が困難であるためである。

- 飛騨山脈という厳しい自然環境下にあり、特に冬季は雪に閉ざされてしまう。このため施設内には宿泊施設、発電装置、食料庫のほか、かつては石炭木炭庫も設置されていた。かつては1年を通じて観測が行われていたが、1998年から2009年までは5月中旬から10月末までの観測となっていた。

- 老朽化のため、2010年(平成22年)3月31日にてコロナ観測所としては閉鎖となる(実際の運用は2009年(平成21年)10月31日まで)。

- 今後の太陽コロナ観測は、太陽観測衛星「ひので」によって行われる。ひまわりの活躍により、富士山レーダーが閉鎖になったのと同じ流れである。

沿革

- 1949年(昭和24年) - 東京大学東京天文台の附属施設として完成。

- 1950年(昭和25年) - 萩原雄祐らがコロナグラフを設置。本格運用開始。

- 1988年(昭和63年) - 国立天文台が発足。

- 1998年(平成10年) - 通年観測を中止。5月中旬から10月末までの観測となる。

- 2010年(平成22年) - 3月31日で天体観測所としては閉鎖。

- 2011年(平成23年) - 自然科学研究機構乗鞍観測所として再出発。

- 2025年(令和7年) - 摩利支天岳に所在した乗鞍観測所の施設老朽化に伴い解体。電子基準点「乗鞍岳」に所在する東京大学宇宙線研究所附属乗鞍観測所は存続している。

所在地

脚注

- ^ “平成 23 事業年度に係る業務の実績に関する報告書” (PDF). 大学共同利用機関法人 自然科学研究機構. 2017年12月10日閲覧。

関連項目

外部リンク

- 乗鞍観測所 - 東京大学 宇宙線研究所

- 東京大学宇宙線研究所 乗鞍観測所(上記URLで「乗鞍観測所のホームページ」としてリンクされているページ)

座標: 北緯36度07分00.3秒 東経137度33分08.1秒 / 北緯36.116750度 東経137.552250度

乗鞍コロナ観測所 (長野県松本市安曇)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 09:01 UTC 版)

「国立天文台」の記事における「乗鞍コロナ観測所 (長野県松本市安曇)」の解説

日本において国産かつ国内初のコロナグラフが設置された観測所。老朽化により2010年3月31日に閉鎖されたが、2011年度より自然科学研究機構乗鞍観測所として天文学に限らない科学研究の場として使用が再開された。

※この「乗鞍コロナ観測所 (長野県松本市安曇)」の解説は、「国立天文台」の解説の一部です。

「乗鞍コロナ観測所 (長野県松本市安曇)」を含む「国立天文台」の記事については、「国立天文台」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 乗鞍コロナ観測所のページへのリンク

辞書ショートカット

カテゴリ一覧

すべての辞書の索引

「乗鞍コロナ観測所」の関連用語

| 乗鞍コロナ観測所のお隣キーワード |

乗鞍コロナ観測所のページの著作権

Weblio 辞書

情報提供元は

参加元一覧

にて確認できます。

| Copyright 2025 Japan Aerospace Exploration Agency | |

|

All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License. この記事は、ウィキペディアの乗鞍コロナ観測所 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。 |

|

|

Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL). Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの国立天文台 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 |

ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問

文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典

|

ご利用にあたって

|

便利な機能

|

お問合せ・ご要望

|

会社概要

|

ウェブリオのサービス

|

©2025 GRAS Group, Inc.RSS