光球

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 09:21 UTC 版)

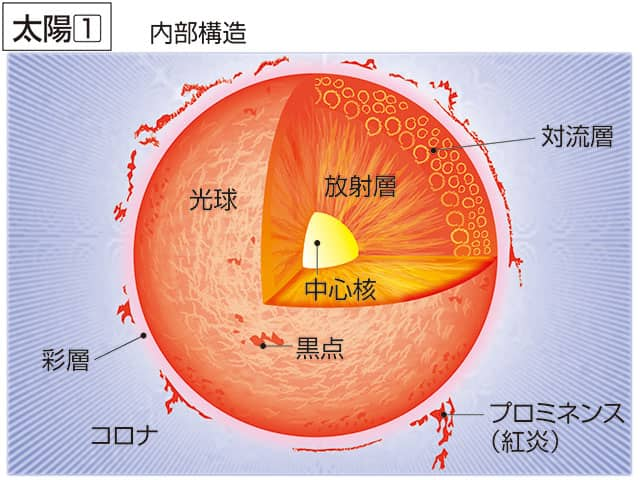

ナビゲーションに移動 検索に移動光球(こうきゅう、英: photosphere)は、太陽などの恒星の表層部分にあり、不透明なガスによって形成される薄い層である。恒星の外部に放出される光はこの層で発生するため、視覚的な恒星の表面に相当する。光自体は内部からも発生しているが、これらの光は光球内のガスに吸収されるため、外に出ることはない。

地球上から視認できる太陽光は、太陽の光球から発せられている。厚さは300~500kmで、温度は4,500~6,000Kと深度によって変化する。太陽光は光球の各深度で発生する光が合成されたものだが、シュテファン=ボルツマンの法則に当てはめると5800Kの物体が発する光に相当するため、一般にはこの値が太陽の表面温度とされる。光球は粒状斑と呼ばれる直径1000km程度の無数の対流セルから構成され、太陽黒点、白斑が現れる事もある。

太陽以外の恒星にも光球は存在し、その温度は太陽より低温のものから高温のものまで様々である。粒状斑は小さすぎるため観測不能だが、恒星の自転に伴う周期的な光度の変化から黒点や白斑の存在が知られている天体もある。

参考文献

|

この節の加筆が望まれています。

|

関連項目

|

この節の加筆が望まれています。

|

外部リンク

|

この節の加筆が望まれています。

|

|

||||||||||||||||||||||

光球

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 03:01 UTC 版)

詳細は「光球」を参照 光球とは、可視光を放出する、太陽の見かけの縁を形成する層である。光球より下の層では密度が急上昇するため電磁波に対して不透明になり、上の層では太陽光は散乱されることなく宇宙空間を直進するためこのように見える。厚さ約300–600 kmと薄い。 光球表面から放射される太陽光のスペクトルは約5800 Kの黒体放射に近く、これに太陽大気の物質による約600本もの吸収線(フラウンホーファー線)が多数乗っている。比較的温度が低いため水素は原子状態となり、これに電子が付着した負水素イオンになる。これが対流層からのエネルギーを吸収し、可視光を含む光の放射を行う。光球の粒子密度は約1023 個/m3である。これは地球大気の海面上での密度の約1 %に相当する。光球よりも上の部分を総称して太陽大気と呼ぶ。太陽大気は電波から可視光線、ガンマ線に至る様々な波長の電磁波で観測可能である。 光球の表面には、太陽大気ガスの対流運動がもたらす湧き上がる渦がつくる粒状斑・超粒状斑や、しばしば黒点と呼ばれる暗い斑点状や白斑という明るい模様が観察できる。黒点部分の温度は約4000 K、中心部分は約3200 Kと相対的に低いために黒く見える。また、スペクトル解析からこの黒点部分には水分子が観測された。

※この「光球」の解説は、「太陽」の解説の一部です。

「光球」を含む「太陽」の記事については、「太陽」の概要を参照ください。

「光球」の例文・使い方・用例・文例

光球と同じ種類の言葉

- >> 「光球」を含む用語の索引

- 光球のページへのリンク