東アジア史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/13 09:54 UTC 版)

中国にて早期に文明が生まれ、やがてその影響は冊封体制の中で日本、朝鮮、ベトナムといった周辺国に広がっていった。近代に入ると欧米列強の進出を受け、中国を中心とした冊封体制は崩壊する。近代化に成功した日本は唯一列強に伍して欧米諸国と覇権を競ったが第二次世界大戦で敗戦、大戦後はそれぞれ独立し今日に至る。

先史時代

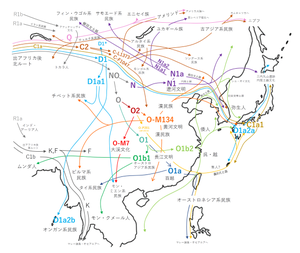

東アジア人の祖先は出アフリカ後、中央アジアを経由した北ルートでやってきた集団である[1][2][3]。

東アジアでは、中国東北部で遼河文明、黄河流域で黄河文明、長江流域で長江文明が栄えた。また日本では縄文文化が興った。遼河文明の担い手はハプログループN (Y染色体)[4][5]、黄河文明の担い手はハプログループO2 (Y染色体)、長江文明の担い手はハプログループO1 (Y染色体)、縄文文化の担い手はハプログループD1a2a (Y染色体)であったと想定される[6]。

古代

紀元前2070年頃に中国で最初の王朝とされる夏が建国されたと言われている。その後紀元前1600年頃には夏を倒して殷が建国され、漢字と青銅器を用い始める。その殷も紀元前1046年頃には倒され、周が建国される。だが周が衰え春秋戦国時代の動乱の世となり、その中で儒教を始めとする諸子百家を生み、また鉄器を用いるようになる。紀元前221年に秦の始皇帝が中国を統一すると、始皇帝は匈奴や北ベトナムに侵攻し更に版図を広げた。早くに文明を生んだ中国と始皇帝に始まる皇帝は、以後近代に至るまで東アジア史において主要な役割を担う事となる。

秦滅亡後の紀元前206年に建国された漢は、当初周辺を支配する国力を持たず、北ベトナムを支配した漢人を冊封し王として認め、南越国が建国される。半世紀を経て国力を蓄えた漢の武帝は全盛期を迎えた。長年の宿敵匈奴を大破したうえ南越国と衛氏朝鮮を滅ぼし、朝鮮に楽浪郡を置き支配した。この時代日本は倭と呼ばれており、数百の国があったとされ中国との交流もあったことが漢書に記されている。

この後も前漢は力を保ったまま時代は進んだが、紀元前1世紀の終わりごろになると徐々に臣下が権威を握り、最終的に漢の幼帝から帝位が簒奪され漢が滅び新が成立する。この時期、支配力の衰えた朝鮮半島から満州地域にかけて高句麗や扶余が台頭した。

漢に変わり新が大陸を支配したが、この変革は失敗し、再び漢(後漢)が立てられた。後漢時代に技術革新が進み、中国は再び勢力を盛り返し、高句麗や扶余から再び朝貢を受けるようになった。また、この時期には倭も朝貢を行っていた。しかし、この後漢も徐々に皇帝の外戚や宦官が権威を持つようになり、漢は衰退の道へ向かい、中国は再び戦乱の時代を迎えた。

紀元後184年ごろ、中国は群雄割拠の時代に入り、最終的に220年に後漢が滅亡。この後に中国では魏 (三国)・呉 (三国)・蜀の三国時代に入り、各国が激しい戦いを繰り広げた。中でも魏が勢力を強め、高句麗に対して攻撃を行い、246年に高句麗の首都を攻略した。239年に、倭国大乱を終えた邪馬台国の卑弥呼が魏に朝貢を行っている。

三国時代はおおよそ60年続き、どの国にも国力の疲弊をもたらした。魏は一時は漢の皇帝から帝位を奪い取るなどの活躍を見せるも、その後の戦いで国力をすり減らし、魏皇帝は臣下の一族に帝位を禅譲を余儀なくされた。280年に魏から帝位を取って成立した西晋が中国を統一する。しかし、この王朝も短命に終わり、中国は五胡十六国時代、南北朝時代とさらに約三百年に渡り戦乱の時代が続いた。この間に朝鮮では高句麗が楽浪郡を滅ぼし、4世紀頃に高句麗、新羅、百済による三国時代に入り、こちらも激しく争い合う時代になった。また、この時期の事象を書いた新羅本記によると393年ごろ、倭人が王城を包囲したとあり、広開土王碑によると400年に倭軍にあふれる新羅王都に救援兵を送ったと書かれており倭人が朝鮮半島南部への進出が伺われる。この時代、倭は百済と結ぶようになり、倭に多くの大陸文化が流入した。5世紀に倭の五王は東晋や宋に朝貢を行っており、宋書によると宋から「使持節都督・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事安東大将軍倭国王」の号を与えてもらっている。

中世

581年に隋が中国大陸を統一した。隋の文帝は律令制を整備し科挙を始めた。このころ、倭国の聖徳太子は隋に対し、対等の関係を示す国書を送っている。隋は短期間の統一で滅び618年に唐が建国されると、唐は太宗の治世により国力を強め、630年に突厥を破り644年に西域の高昌国を支配下に置いた。唐は更に高句麗の制圧を目指して新羅と同盟(唐・新羅の同盟)を結んだ。これに対し、倭国と百済は同盟をするが、660年に百済が滅んだ。倭国は百済復興を目指して挙兵し、663年に白村江の戦いが起こるが、唐・新羅連合軍に対し倭国は敗北した[7]。668年、唐は高句麗を滅ぼし、平壌に都護府を置いた。高句麗遺民の一部は北東方面に落ち延び、新たに渤海を建国した。

唐と新羅は660年に連合軍を結成した時に、高句麗の都平壌以南を新羅領、以北を唐領とすることを約束していたが[8]、唐が一方的に約束を反故にして百済、高句麗の故地に唐の機関を置き、新羅の支配まで図ろうとした[8]。そのため新羅は670年に半島内の唐軍に攻撃を掛けた(唐・新羅戦争)。この時期に西蔵など国外の多方面との争いがあった唐軍は朝鮮半島を放棄し、新羅は676年にこれを駆逐して朝鮮半島を統一した。

8世紀に入ると唐は安定した時代になった。広い領域を版図とした唐の首都である長安には、シルクロードを通じて西域、インド、中東の文物が運ばれ、新羅、倭国、渤海は遣唐使を通じて、それらの文物や中国の制度、文化、技術を自国に取り入れた。

特に倭国では白村江の戦いの後に急速に律令制の導入が進み、九州での防衛体制を強化した。また、倭国は701年に国号を日本に変更、この後日本は徐々に本州東北方面に勢力を伸ばていった。

10世紀初頭に唐、新羅、渤海は次々と滅ぶ。朝鮮は後三国時代を経て936年に高麗が統一し、渤海の故地には契丹が進出、中国は五代十国時代を経て960年に北宋が中国を統一した。日本はこれらの国と国交を持たなかったものの、中国から来航する海商により唐物がもたらされ、貴族の間で珍重された。その一方で国風文化が発達する。

北宋は高麗や大理国から朝貢を受け、科挙制度を充実させるなど文治主義を重んじ経済を発展させ、水墨画、山水画、磁器などを生んだ。しかし1004年に北方から契丹の遼に攻められ、歳貢を課せられる。1125年に女真の金と同盟し遼を滅ぼすが、1126年に靖康の変で金に攻められ華北を失い南宋となる。南宋と日本の間では平清盛などにより日宋貿易が行われた。この時代、日本では貴族の摂関政治や武士の台頭によって天皇家から徐々に政治の実権が奪われ、天皇家には威光のみを持たせるようになった。1192年に鎌倉幕府が成立し、武士が軍事権と警察権を掌握する武家政権の時代となった。

13世紀初頭にモンゴル高原においてモンゴル帝国が起こり、周辺を次々と侵攻し始める。1211年に金の版図である華北を支配し、1234年に南宋と同盟して金を滅ぼし、1259年に高麗を服属させた。1271年にモンゴル帝国の東部領は国号を元とした。さらに元は高麗を服属させ1274年と1281年に蒙古襲来(元寇)と呼ばれる日本侵攻を2度行った。しかし、2度とも沿岸地域で激しく抵抗され、台風によって壊滅的打撃を受け撤退している。幕府は、戦時体制の構築や、元の再度の襲来への警戒を通じて、自らの権力を九州など西日本に拡大させた。しかし、得宗による専制や、土地争論や皇位継承問題(両統迭立)に対する稚拙な対応を理由にして、鎌倉幕府は諸階層の信頼を失っていった。元は1279年に南宋を滅ぼし、中国大陸を再び統一した。

ユーラシア大陸を広く支配したモンゴル帝国の下では東西の交易が盛んとなり、元の首都である大都には欧州や中近東から多くの商人が訪れる。この中の一人であるイタリアのマルコ・ポーロの体験は東方見聞録として出版され、欧州の人々の興味を呼んだ。

- ^ Goebel T. 2015. The overland dispersal of modern humans to Eastern Asia: An alternative, northern route from Africa. In Kaifu Y. et al., eds., Emergence and diversity of modern human behavior in Paleolithic Asia, Texas A&M University Press, 437-452.

- ^ 崎谷満(2009)『新日本人の起源』勉誠出版

- ^ 崎谷満(2009)『DNA・考古・言語の学際研究が示す 新・日本列島史』勉誠出版

- ^ Yinqiu Cui, Hongjie Li, Chao Ning, Ye Zhang, Lu Chen, Xin Zhao, Erika Hagelberg and Hui Zhou (2013)"Y Chromosome analysis of prehistoric human populations in the West Liao River Valley, Northeast China. " BMC 13:216

- ^ Zhang, Y., Li, J., Zhao, Y. et al. Genetic diversity of two Neolithic populations provides evidence of farming expansions in North China. J Hum Genet 62, 199–204 (2017). https://doi.org/10.1038/jhg.2016.107

- ^ 崎谷満『DNA・考古・言語の学際研究が示す新・日本列島史』(勉誠出版 2009年)

- ^ 旗田(1974)

- ^ a b 井上(1972)

- ^ 『東アジア世界の近代』岩波書店、2010年12月7日、7頁。

- ^ 木村、岸本、小松『詳説世界史』山川出版社、2020年3月5日、200頁。

- ^ Reid (1988, 1993)

- ^ 中野(2008)

- ^ 猪木正道『軍国日本の興亡―日清戦争から日中戦争へー [中公新書 1232]』中央公論社、1995年3月25日発行、ISBN 4-12-101232-1、9~17頁。

- ^ a b c d e 猪木正道『軍国日本の興亡―日清戦争から日中戦争へー [中公新書 1232]』中央公論社、1995年3月25日発行、ISBN 4-12-101232-1、3~5頁。

- ^ 和田民子 2007, pp. 287–290.

- ^ 北村稔・林思雲『日中戦争』PHP研究所、2008年

- 東アジア史のページへのリンク