しょうぼう‐じ〔シヤウボフ‐〕【正法寺】

読み方:しょうぼうじ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 京都市東山区にある時宗国阿派の寺。山号は霊鷲山(りょうじゅせん)、開創は延暦年間(782〜806)、開基は最澄(さいちょう)で霊山寺と称した。弘和3年=永徳3年(1383)国阿が入寺して時宗国阿派の本山とし、正法寺と改めた。

京都市東山区にある時宗国阿派の寺。山号は霊鷲山(りょうじゅせん)、開創は延暦年間(782〜806)、開基は最澄(さいちょう)で霊山寺と称した。弘和3年=永徳3年(1383)国阿が入寺して時宗国阿派の本山とし、正法寺と改めた。

![[三]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02533.gif) 岩手県奥州市にある曹洞宗の寺。山号は大梅拈華山。開創は正平3年=貞和4年(1348)、開山は無底良韶(むていりょうしょう)。江戸時代に至るまで、永平寺・総持寺とともに曹洞宗第3の本寺。奥の正法寺。

岩手県奥州市にある曹洞宗の寺。山号は大梅拈華山。開創は正平3年=貞和4年(1348)、開山は無底良韶(むていりょうしょう)。江戸時代に至るまで、永平寺・総持寺とともに曹洞宗第3の本寺。奥の正法寺。

しょうぼう‐じ〔シヤウボフ‐〕【正法時】

読み方:しょうぼうじ

「正法2」に同じ。

正法寺

| 名称: | 正法寺 |

| ふりがな: | しょうぼうじ |

| 名称(棟): | 本堂 |

| 名称(ふりがな): | ほんどう |

| 番号: | 2159 |

| 種別1: | 近世以前/寺院 |

| 国宝重文区分: | 重要文化財 |

| 指定年月日: | 1984.05.21(昭和59.05.21) |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 棟 |

| 代表都道府県: | 京都府 |

| 都道府県: | 京都府八幡市八幡清水井 |

| 所有者名: | |

| 指定基準: | |

| 管理団体名: | |

| 管理団体住所: | |

| 管理団体指定年月日: | |

| 構造形式: | 桁行五間、梁間七間、一重、入母屋造、向拝三間、本瓦葺 |

| 時代区分: | 江戸前期 |

| 年代: | 寛永7(1710) |

| 解説文: | 正法寺は浄土宗に属し、江戸時代には尾張德川家の菩提寺として栄えた。伽藍の中心を構成する本堂、大方丈、唐門は、尾張藩主義直の生母、相応院によって建立されたもので、御成に備えた形をとっている。 本堂は桁行五間、梁間七間のやゝ規模の大きい堂で内陣の円柱や組物に施された極彩色の文様は、他の荘厳具とともに堂内を華麗に飾る。 大方丈は金碧障壁画のある六間取の方丈形式で、上段の間を設けて対面所としての機能も備えている。唐門は屋根を前後唐破風造、側面入母屋とする類例の少ない門で、御成門としての格式の高さを示している。 この三棟の建物は近世初期の浄土宗寺院の遺構として貴重であり、同時期の建立で整った伽藍が構成されている点も高く評価できる。 |

正法寺

| 名称: | 正法寺 |

| ふりがな: | しょうぼうじ |

| 名称(棟): | 本堂 |

| 名称(ふりがな): | ほんどう |

| 番号: | 2241 |

| 種別1: | 近世以前/寺院 |

| 国宝重文区分: | 重要文化財 |

| 指定年月日: | 1990.09.11(平成2.09.11) |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 棟 |

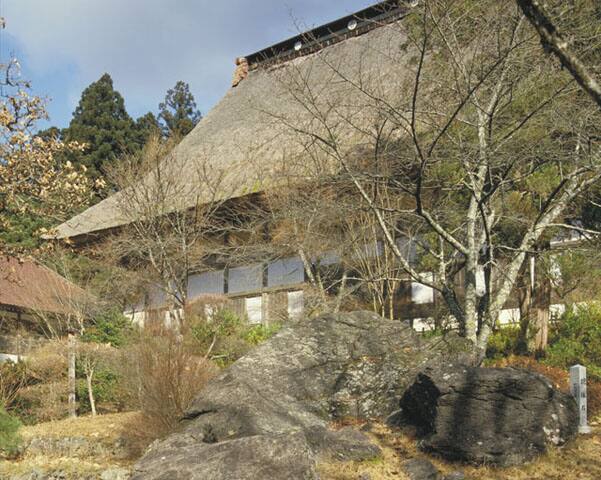

| 代表都道府県: | 岩手県 |

| 都道府県: | 岩手県奥州市水沢区黒石町 |

| 所有者名: | 正法寺 |

| 指定基準: | |

| 管理団体名: | |

| 管理団体住所: | |

| 管理団体指定年月日: | |

| 構造形式: | 桁行29.6m、梁間21.0m、一重、入母屋造、茅葺、東北西各面庇及び東西回廊附属、板葺及びこけら葺 |

| 時代区分: | 江戸後期 |

| 年代: | 文化8(1811) |

| 解説文: | 正法寺は東北地方に最初に開創された曹洞宗寺院で、江戸時代は仙台藩主伊達氏の帰依を受けていた。 本堂は間口約三〇メートル、奥行約二一メートルの規模の大きな茅葺の建物で、内部の広大で豪快な造りなどに寺の格式の高さと近世仏堂の特徴がよくあらわれている。庫裏は間口約三三メートル、奥行約一七メートルで、本堂と同じく規模の大きな茅葺の建物である。惣門もあわせて伽藍の保存をはかる。 |

- しょうぼうじのページへのリンク

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif)