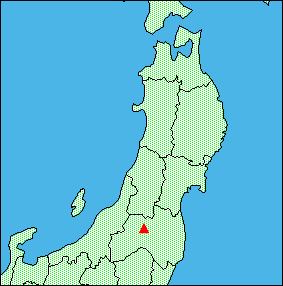

ばんだいさん 【磐梯山】

磐梯山(福島県)

1819m 北緯37度36分03秒 東経140度04分20秒 (磐梯山)(三角点) ※座標は世界測地系による

(写真クリックで拡大:267KB)

概要

磐梯火山は、福島県猪苗代湖の北に位置する底径7~10km、比高約1kmの安山岩質(SiO2 56~65%)の成層火山。赤埴山(あかはにやま)、櫛ヶ峰、大磐梯、小磐梯などが沼の平火口を取り囲んで、円錐形火山体が形成されているが、過去に山体崩壊が何度か繰り返されて現在の山容となった。1888年の水蒸気爆発にともなう山体崩壊と岩屑なだれは著名であるが、この他にも南西方の翁島や頭無しなどの岩屑なだれ堆積物があり、それらに対応する崩壊壁が山体に認められる(守屋:1980)。 別名、磐代山、万代山、会津富士。

磐梯火山の形成史は、休止期をはさんで新旧2つの活動時期に大きく分けられる(山元・須藤:1996、三村・中村:1998)。古記の活動ではおもに南の赤埴山や櫛ヶ峰が形成され、新期の活動では大磐梯山や小磐梯山が形成された。新期の活動では南麓に翁島岩屑なだれと軽石流を堆積させた(千葉ほか:1994、三村・遠藤:1997)。崩壊跡地の馬蹄形カルデラ内には、その後に再び山体が形成された。おもなマグマ性の活動は数万年前には停止して、その後は水蒸気爆発の活動へと移行した(千葉ほか:1994、山元・須藤:1996)。

1888年に水蒸気爆発により小磐梯山の山頂を含む北側が崩壊し、その際発生した岩屑なだれで大被害を生じた(関谷・菊池:1980)。爆発にともなって疾風(サージ)も発生した(山元ほか:2000)。山頂部北側の馬蹄形カルデラ壁、北麓裏磐梯高原の流れ山、桧原湖、小野川湖、秋元湖など大小の湖沼はこの活動の山体崩壊と岩屑なだれで生じた特徴的な地形(中村:1987)。

有史後の噴火はすべて水蒸気爆発で、泥流を生じやすい。前記カルデラ壁や山頂沼ノ平火口には微弱な硫気孔が点在する。カルデラ壁の崩壊や山崩れも時々起こっている(町田・渡部:1988)。

最近1万年間の活動

磐梯火山では約2.5万年前以降にはマグマ噴火は記録されておらず、水蒸気爆発だけが起きている(山元・須藤:1996)。堆積物として記録が残る水蒸気爆発は1888年噴火や806年噴火も含めて、最近5000年間で4回発生しており、その発生間隔は1100~1700年である。また、山体崩壊は、小磐梯山の南東側で約2500年前にも発生している。

記録に残る火山活動

※「概要」及び「最近1万年の活動」については日本活火山総覧(第3版)(気象庁編、2005)、「記録に残る火山活動」については前述の活火山総覧及び最近の観測成果による。火山観測

気象庁では、地震計5台(うち常設1台)、空振計2台、GPS観測装置5点、遠望カメラ1台を設置し、そのデータを仙台火山センターへ常時伝送し、火山活動の監視・観測を行っています。

また年に1、2回の現地観測を実施し、赤外熱映像装置による地熱地帯の状況、噴気地帯の状況等の把握を行っています。

さらに平成14年秋から、現地観測に併せて、現地収録型GPS観測装置を使用したより細かな地殻変動観測もおこなっています。

火山活動解説資料

気象庁が実施した火山観測データの解析結果や、火山活動の診断結果を掲載します。毎月1回、上旬に公表します。

最新号(2009年6月の火山活動解説資料(pdf:828kb)) (なお、2009年7月の活動解説資料は、2009年8月7日に発表予定です。)

- ばんだいさんのページへのリンク