みなもと‐の‐よしひら【源義平】

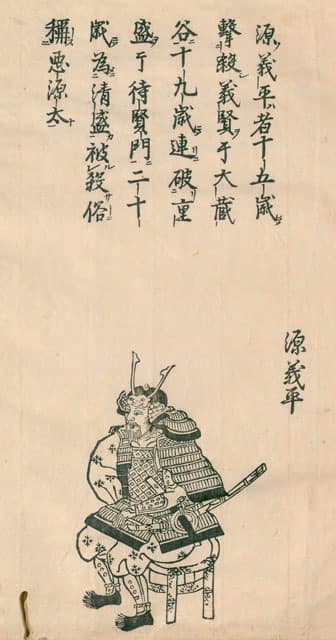

源義平

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/03 14:58 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 平安時代末期 |

| 生誕 | 永治元年(1141年) |

| 死没 | 永暦元年1月19日(21日、22日、25日とも)(1160年2月27日。2月29日、3月1日、3月4日とも)[1] 享年20 |

| 別名 | 鎌倉悪源太(悪源太、鎌倉源太) |

| 官位 | なし |

| 氏族 | 清和源氏為義流(河内源氏) |

| 父母 | 父:源義朝 母:遠江国橋本宿の遊女、または三浦義明の娘 |

| 兄弟 | 義平、朝長、頼朝、義門、希義、範頼、 全成、義円、義経、坊門姫、女子 |

| 妻 | 正室:祥寿姫 |

| 子 | 娘:武田信光室 |

源 義平(みなもと の よしひら)は、平安時代末期の武将。源義朝の庶長子。通称は鎌倉悪源太(悪源太[2]、鎌倉源太とも)。母は遠江国橋本宿の遊女[3] または三浦義明の娘[4] であり、源頼朝・義経らの異母兄にあたる。墓所は群馬県太田市の義平山清泉寺と伝わる。他にも長野市JR長野駅構内東口にも義平の墓と伝わる古い石碑があった(善光寺七塚)が縁者(愛人)による善光寺詣で(頼朝参詣?)の際に建てた供養碑であろう。周辺の地名を源太窪と言うが石碑は他(長野市栗田西番場)に移されて今はない。

生涯

大蔵合戦

久寿2年(1155年)、父・義朝が叔父・源義賢(義朝の異母弟、木曾義仲の父)と対立した際には義賢の居館武蔵国比企郡の大蔵館[注釈 1] を急襲し、義賢や義賢の舅(しゅうと、しうとともいう)・秩父重隆を討ちとって武名を轟かせた。この合戦は秩父一族内部の家督争いに端を発したものに、源氏内部の争いが結びついたものである。なお、この事件の後に義平が処罰されていないのは、当時、武蔵守であった藤原信頼と義朝が関係を深めており、信頼の黙認があって起こした事件であるからとする説がある[5][6]。

この大蔵合戦以降「鎌倉悪源太」と呼ばれるようになった。この「悪」は善悪の悪ではなく、「強い」「猛々しい」というほどの意味であり、「鎌倉の剛勇な源氏の長男」という意味である。中世の悪党の用法もこれと同じである。

保元の乱

保元元年(1156年)保元の乱が勃発し、義朝は後白河天皇側に立って参戦し、戦後は左馬頭に任じられているが、義平の動向は定かではない。

平治の乱

保元の乱の後、摂関家の影響力が後退し、強大な権力を有していた治天の君の不在という事態に陥っていた。そのような中、信西が頭角を現すが、従来の院近臣の間には急速に勢力を台頭させた信西に対する反感が生じた。また後白河天皇が二条天皇に譲位すると、こんどは天皇側近が天皇の親政を目指し、院の側近たる信西を敵視するようになり、藤原信頼が反信西派の中心に座るようになる。信頼は武士にとって必要な物産を産出する陸奥国を押さえ、義朝が基盤とした国の一つである武蔵国の知行国主であるため、義朝は信頼との関係を深めていく。また信頼は、平清盛にも娘を嫁がせて誼を結ぶようになり、朝廷の武の要というべき立場に立つ。

平治元年(1159年)12月9日、反信西派により三条殿焼き討ちが発生し、信西が殺害される。この焼き討ちには義朝も加わっていた。熊野参詣で京を離れる清盛の留守中を狙ってひそかに挙兵しなければならず、また当初、信頼らは清盛が敵に回るとは考えなかったために少数の兵で挙兵したが、義朝は東国にいる義平に援軍を要請した。義平は三浦氏・上総介氏・山内首藤氏など、自身や義朝に私的に親しい東国武士のみを率いて都に上った。

一時的に政権を掌握した反信西派であったが、直ぐに天皇親政派と院政派の間に亀裂が生じる。

やがて清盛が都に戻ると天皇親政派は清盛と手を結び、二条天皇を六波羅に移し、藤原信頼を謀反人として追討することを決定した。12月26日、清盛が弟の経盛・頼盛、嫡子・重盛などに命じて内裏に軍勢を派遣する。この日は数時間、都において戦闘が行われたが、義平は兵力では大幅に平家軍に劣る信頼軍の中にあって奮戦する(この奮戦の状況は虚実交えて『平治物語』に描かれている。後述)が、戦闘においては敗北。信頼は降伏したが捕えられて殺害され、義朝一行は東国を目指して落ち延びる。

その途中で三弟・頼朝は一行からはぐれて行方不明になり、次弟・朝長も落ち延びる途中で負傷しその傷が元で落命。義平は途中で義朝と離れ東山道から東国をめざすが、途中で義朝の死を知る。その後『平治物語』によると、父の仇を討つべく都に戻って清盛の命を狙ったとあるが詳細は不明である。しかし翌年の永暦元年(1160年)に捕えられ、六条河原において処刑された。

義平の立場

義平は当時の宮廷社会で軍事貴族として頭角を現しつつあった源義朝の長男であったが、次弟・朝長が保元4年(1159年)二条天皇中宮(後の高松院)の従五位下・中宮大夫進に、三弟・頼朝も保元3年(1158年)に皇后宮少進に任じられたのに対して、官位を得たという記録は残っていない。このことから、義平は義朝の長男であるが嫡子という扱いはされていなかったとされる。これには生母の身分が大きく関係していると見るのが妥当である。

平治物語における義平

『平治物語』における義平は『保元物語』における源為朝と同様の主人公的な存在で、後に征夷大将軍となった頼朝の兄とあって、非常に颯爽とした若武者として描かれている。軍記物語なのでそのまま史実とは限らない。以降は「金比羅本」等の後世に新たに作成された『平治物語』による記載である。

義平登場

義平は援軍を率いて東国からやってきた。義平が到着したとき、藤原信頼がお手盛りの除目を催していた最中で「ちょうど良かったのう。大国でも小国でも望みの官位を呉れてやるぞ」と上機嫌で言った。義平は「そんなことよりも、すぐに阿倍野(大阪市阿倍野区)へ出陣して、帰ってくる清盛を討ち取りましょう。その後ならば大国でも小国でもいただきましょう」と返答した。信頼は気分を害して「乱暴なことを申す。阿倍野まで行っては馬の脚が疲れてしまうわ。清盛はゆっくり都で取り込めて討ち取ればよろしい」と拒否してしまった[注釈 2]。このため義朝と信頼は勝機を逸してしまうことになる。(しかしこの話は創作的で、全く似たやり取りが『保元物語』で源為朝と藤原頼長との間で交わされている)。

帰京した清盛は本拠の六波羅に入ると、二条天皇側近である葉室惟方らが画策し25日夜に後白河上皇と二条天皇を内裏から脱出させ自陣営に迎えることに成功する。翌26日、二条天皇は信頼・義朝追討の宣旨を下す。これで清盛が官軍になり、信頼と義朝は賊軍となった。

左近の桜、右近の橘

前日の雪の残る27日辰の刻(午前8時頃)、平家軍が六波羅を出撃した。上皇と天皇を奪われた信頼の迂闊さを呪いつつも義朝はまずは内裏で敵を迎え撃つこととし、諸門に軍勢を配す。義平も弟の朝長・頼朝とともに守りについた。(金毘羅系)『平治物語』によるとこの時、義平は19歳、八龍の鎧を着、石切の太刀を帯び、葦毛の馬に乗り敵を待ち構えた、とある[注釈 3]。

待賢門は藤原信頼が守っていたが、そこへ清盛の嫡男・平重盛が攻め寄せ、怯えた信頼は戦わずに逃げ出し、門を突破されてしまった。義朝は「大臆病者が、もう待賢門を破られてしまったぞ。敵を追い返せ」と出撃を命じた。「承知」と叫ぶや義平は鎌田政清・後藤実基・佐々木秀義・三浦義澄・首藤俊通・斎藤実盛・岡部忠澄・猪俣範綱・熊谷直実・波多野延景・平山季重・金子家忠・足立遠元・上総広常・関時員・片切景重の坂東武者17騎を率いて駈け出した。義平と坂東武者17騎は重盛の500騎のど真ん中に飛び込んで散々に戦い、これを蹴散らしてしまった。義平は重盛に組みかかろうと内裏の左近の桜、右近の橘の間を7、8度も追い回した。重盛は混乱した兵を収拾して一旦退き、新手の500騎を得て再び門内に押し出した(この左近の桜・右近の橘の場面は『平治物語』の一つのハイライトであるが、乱当時の内裏は実際にはこのような造りをしておらず、鎌倉時代中期以降の内裏のつくりがそのまま持ち込まれている。よって橘桜の場面も『平治物語』の虚構であるとの見方も提示されている[8])。

新手を受けた義平は勇みに勇んで突撃し、重盛に向い「嫡男同士なんの不足があろうか、さあ組もう」と挑みかかる。まともに相手にすべき敵ではないと考えた重盛は兵を退かせた。それを義平が追撃。平家の500騎は源氏の17騎に追い回され蹴散らされた。

重盛は主従3騎で逃げるが、それを見つけた義平は鎌田政清とともにこれを追った。政清は重盛の馬を射て、重盛は転げ落ちる。そこへ政清が組みかかろうとするが、与三左衛門景安が主人を守り、政清と組み合いになった。義平は重盛を追うか、政清を助けるかを思案し、まずは大切な家人の政清を助け、景安の首をはねた。覚悟を決めた重盛は義平と一騎討ちしようとするが、新藤左衛門家泰がこれを遮り、義平に組みかかった。家泰は討たれたが、その間に重盛はその虎口を逃れた。

六波羅合戦

郁芳門では義朝と平頼盛が激戦し、頼盛は突破できず兵を退いた。源氏軍は内裏を出て平家軍を追撃する。ところが、これは計略であった。平教盛の別動隊が内裏に迫るや内応者が門を開けて引き入れ、内裏は平家方に占拠されてしまった。

退路を失った義朝は清盛の本拠・六波羅への総攻撃を決め,源氏勢が六波羅へ馳せ向かっていると、六条河原あたりで源頼政(義朝とは別系統の摂津源氏)の300騎が戦うこともなく布陣していた。これを見た義平は「さては我らが負ければ平家に味方しようとしているのだな。憎いやつだ。蹴散らしてしまえ」と同じ源氏の頼政の軍勢に攻め込んでしまった。いきなり攻撃されるとは思っていなかった頼政の軍は蹴散らされるが、頼政は形勢はうかがっていたが必ずしも平家に付こうとも考えていなかったのに、結果的に平家方に追いやることになってしまった。義平に好意的な『平治物語』の作者も「若気の至りであろう」と評し、楚の項羽がいたずらに中立者だった王陵を攻撃して漢の高祖(劉邦)に付かせてしまった故事を引いている。

義平は坂東武者を率いて六波羅へ攻め寄せた。清盛も黒一色の武具鎧に黒馬に乗って出陣。すると「悪源太義平見参」と一挙に突きかかり、平家も主人を討たせてなるかと源氏を押し包み乱戦となるが、源氏は朝から戦い通しなのに対して、平家は次から次へと新手を繰り出しており、疲弊しきった源氏は遂に敗走した。

なお、戦闘に関しての史実上の見解は次のとおりである。

『愚管抄』によると、義朝は内裏ではあまり戦わずにすぐ六波羅を目指した。また、頼政の裏切りについて、源頼政が参戦していたとするならば、それは元々美福門院に従っている立場に基づき信頼に一時同心しただけであるので、二条天皇が不在となったその時点では自らの意思で信頼陣営から抜け出したと見るべきだとされている[5]。ちなみに古態本『平治物語』には六波羅襲撃をおこなった時点での義朝軍は20騎ほどしか残っていなかったと記載されている。

逃避行

義朝は東国で再挙すべく京を脱して落ちるが落人狩りで、義朝の大叔父の源義隆は死に、朝長も腿を射られ重傷を負った。大勢では逃げ切れまいと付き従っていた坂東武者たちを解散して、義朝と子の義平・朝長・頼朝、それに一族の源重成・平賀義信、家人の鎌田政清・渋谷金王丸の8騎となり、関東を目指した。雪中の逃避行で年少の頼朝が脱落してしまう。

一行はようやく義朝の妾のいる美濃国青墓宿にたどり着き,ここで義朝は再挙のために義平は東山道へ、朝長は信濃・甲斐へ下って兵を募るよう命じた。兄弟は宿を出ると朝長は心細げに「甲斐信濃はどちらへ行けばよいのでしょう」と問うと、義平ははるか雲の方を見て「あっちへ行け」と言うや、飛ぶがごとく駆け去ってしまった[注釈 4]。

負傷していた朝長は進むことができず青墓へ引き返し、捕らえられるよりは死を望み、義朝は涙ながらに自らの手で我が子を刺し殺した。

翌永暦元年(1160年)正月3日、鎌田政清の舅である尾張国の住人長田忠致の館に逗留していた義朝は忠致の裏切りにあい政清とともに謀殺されてしまった。

雷伝説

飛騨国に着いた義平は兵を募り、かなり集めたが、義朝横死の噂が伝わると皆逃げ散ってしまった。これまでと自害しようと思ったが、せめて清盛か重盛と相討ちになろうと心に決め、京へ向かった。

六波羅あたりで機会をうかがっていると、家人だった志内景澄と出会った。怒った義平は詰問するが、景澄は「源氏の世が戻るまで機会をうかがっていたのです」と弁解し、結局、協力することになり、義平は景澄の下人ということにされ、数日、暗殺の機会をうかがった。

だが、義平の風貌はとても下人風情とは見えずに不審がられ、宿舎の主人が二人の食事の様子をのぞき見ると下人のはずの義平が主の膳を景澄が下人の膳を食べていた。さてはと密告され、18日夜に難波経遠が300騎を率いて宿を取り囲んだ。義平は飛び出すや石切の太刀を抜いて4、5人を斬り捨てて逃げ去ってしまった[注釈 5]。

その後、義平は近江国に潜伏するが、25日に石山寺に潜んでいたところを発見され、難波経房の郎党に生け捕られた。

義平は六波羅へ連行され、清盛の尋問を受けた。義平は「生きながら捕えられたのも運の尽きだ。俺ほどの敵を生かしておくと何が起こるかわからんぞ、早よう斬れ」と言ったきり、押し黙ってしまった。義平は六条河原へ引き立てられた。太刀取りは難波経房。「俺ほどの者を白昼に河原で斬るとは、平家の奴らは情けも物も知らん。阿倍野で待ち伏せて皆殺しにしてやろうと思ったのに、信頼の不覚人に従ったためできなんだのが悔やまれるわ」と憎まれ口を叩くと、経房へ振り向き「貴様は俺ほどの者を斬る程の男か?名誉なことだぞ、上手く斬れ。まずく斬ったら喰らいついてやる」と言った。「首を斬られた者がどうして喰らいつけるのか」と問うと、「すぐに喰らいつくのではない。雷になって蹴り殺してやるのだ。さあ、斬れ」と答えて義平は斬首された。享年20。それから8年後、難波経房は清盛のお伴をして摂津国布引の滝を見物に行った時、にわかに雷雨となり、雷に打たれて死んだという。

伝承

義平と青葉の笛の伝説

福井県大野市和泉地区には、義平が残したとされる青葉の笛がある。伝承によると、義平はその村の長の娘であるみつとの間に、一女を儲けている。その笛は現在は折れていて吹くことはできないが、子孫である朝日家に代々伝わっており今も大切に保管されていて,近年の研究では鎌倉時代より前に作られた笛の特徴があるとされている。

その他

岐阜県の久津八幡宮社殿造立棟札が残っており、その中に「…伝え聞く、当国八幡宮は、源義平、保元年中に関東鶴岡より、ここに勧請する…」という記述や美濃の各地で見つかっている古文書には、保元年間(1156年 - 1159年)の義平の寄進状が見つかったこと、飛騨にも義平に関する伝承が幾つか(下呂市金山地域の義平のヒヒ退治の伝説等)あり、義平はこの地域を過去にも訪れていた可能性は高い。また平治の乱での挙兵の時には、武運を祈願して久津八幡宮に鶴岡八幡宮の御神体を祀った。

脚注

注釈

- ^ (埼玉県比企郡嵐山町)など、大蔵館の場所には諸説有る

- ^ 実際には信頼らは平家を打つ必要には迫られていなかった。近年の平治の乱に対する研究では、清盛は信西と姻戚であると同時に信頼の息子とも婚姻関係を結んでおり、後白河法皇や二条天皇をとりまく勢力や信西、藤原信頼などどの勢力から見ても中立な立場であるという見方が強まりつつあり、中立の立場にある清盛は信頼らの攻撃の対象ではなかったという見方もある[7]。

- ^ この義平等の装束については金比羅本等の後出本『平治物語』には記載されているが、古態本には一切出てこない。

- ^ 古態本では朝長に信濃へ行くように命じた記載はない。

- ^ 古態本には志内景澄は登場しない。

出典

関連作品

- テレビドラマ

関連項目

源義平と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 源義平のページへのリンク