タングラム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/04/02 06:00 UTC 版)

タングラムは、問題として提示された形を作るシルエットパズルの中で非常に有名なものの一つで、正方形をいくつかに切りわけたものを使うパズルである。

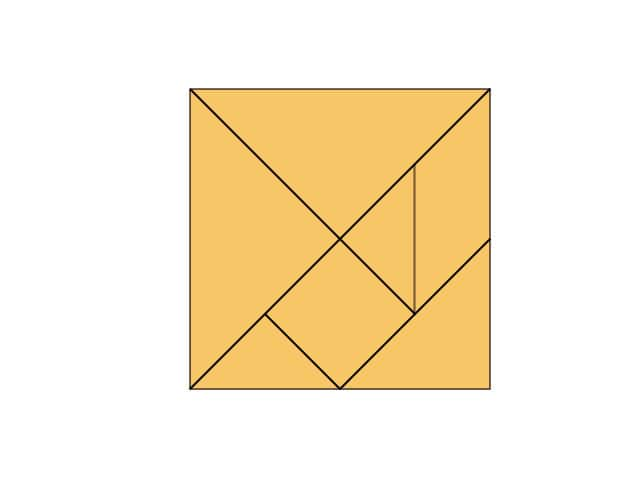

片の構成

タングラムは、以下の図形で構成されている。

歴史

タングラムは中国で生まれたと考えられているが、詳しくは分かっていない。

中国の宋の時代に黄伯思という人物が著した「燕几図」という机の並べ方に関する書物があり、7個の長方形の机を並べる物であった。これを基に明の厳澄が、三角形や台形を用いた「蝶翅几」を考案し、それらを更に発展させたのがタングラムであるという説がある。

日本では1742年(寛保2年)に「清少納言知恵の板」(シルエットパズルだが分割法はタングラムと異なる)に関する本が発行されている。

中国では1813年に「七巧図合壁」、1858年に「七巧八分図」という本が刊行される。これらの本はタングラムに関する本である。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、1805年に発行された書籍に紹介されている。その後「七巧図合壁」がヨーロッパでも出版され 1817年にはイギリスでオリジナルの問題集が発売されている。これらが翻訳されることでヨーロッパ中に広まり、各国で多くの問題集が発売されている。

ルイス・キャロルやエドガー・アラン・ポーなど著名人が遊んでいたと言う話も残っており、セント・ヘレナ島に流されたナポレオンが遊んでいたという記録も残っている。

19世紀末にドイツのリヒター社がシルエットパズルの製造を開始し、20ペニヒで販売している。このシリーズにおいてタングラムは、"Kopfzerbrecher"というタイトルで収録されている。この商品はヒットし、ピースの形を変えた多くのシルエットパズルが発売されるようになる。

20世紀に入ってから、サム・ロイドは「タンの8番目の本」を出版した。この本には数百題の絵柄と共に、今日までよく知られているタングラムの名称の由来の話が掲載されている。

現在では、単なる遊びとしてだけではなく幾何学の教材などにも利用されている。

ナポレオンとタングラム

タングラムを遊んでいたとされる19世紀の欧米の著名人は何人かいる。ナポレオン・ボナパルトもその1人だが、彼が本当にタングラムで遊んでいたか疑わしい部分があった。理由として以下のようなものが存在する。

- ヨーロッパでブームが起きたのは1820年ごろであり、ナポレオンの没年と非常に近い。このため離島にいるナポレオンの存命中にこの遊びの情報が伝わらなかった可能性がある。

- ナポレオンの日記にチェスやバックギャモンの話題はあるがタングラムに関する話題が残っていない[1]。

ナポレオンが遊んでいたと考えられる根拠としては以下のようなものがあったが、いずれも遊んでいた可能性があることを示すだけで確実な根拠ではない。

- 当時のセントヘレナ島は中国との貿易船の中継地だったため、ヨーロッパで広まる前にナポレオンがタングラムを入手していた可能性がある。

- ナポレオンは数学を嗜んでいたため、幾何学的なこの遊びに興味を引かれた可能性は高い。

他の根拠として、1817年に出版されたタングラムの本に「ナポレオンがこの遊びを楽しんでいる」という記述があるが、これも事実かどうかは不明である。

これらの理由から、マーティン・ガードナーのようにナポレオンは遊んでいなかったと結論付ける人もいた。

オーストリアの外交官 Barthélémi de Stürmer(en)は、クレメンス・フォン・メッテルニヒに宛てた私信の中で「独創的な中国の遊び」について言及している[2]。このことから、この時点でセントヘレナにタングラムが存在していたことがわかる。20世紀末の調査の結果、マルメゾン城のナポレオンの遺物のコレクションの中に象牙製のタングラムと問題集があるのが確認された。これにより、ナポレオンがタングラムで遊んだことがあることが証明された。ただし、この調査にも携わったジェリー・スローカムは、「タングラムを所持していたのは間違いないが、それはお気に入りの娯楽ではなかった」としている[3]。

名称

中国においてこのパズルは「七巧」と呼ばれる。この言葉は七夕の習慣に由来しているといわれる。

欧米に最初に伝わったときにはこのパズルは単に「(中国の)パズル」と呼ばれていた。Tangram という単語は 1848年にアメリカで出版されたトーマス・ヒル(en)の著書の中で確認されている[4]。1864年に発行された辞書に収録されているのが確認されている。

名称の由来

タングラムの名称の由来には諸説ある。

- 古い英語で「がらくた」を意味する"Trangram"から。

- 「グラム」はギリシア語で「点、線、図形などで、書かれた文字、描かれた絵」転じて「手紙」「作品」を意味する「希: γράμμα(gramma、英: grammar「文法」の語源)」から。「タン」の意味に関しては以下のような説がある。

- 元々は蛋民の遊びであり、"Tanka Game"からきている。

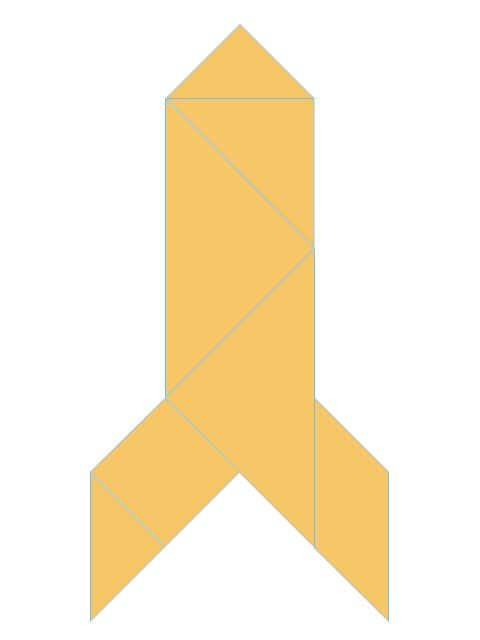

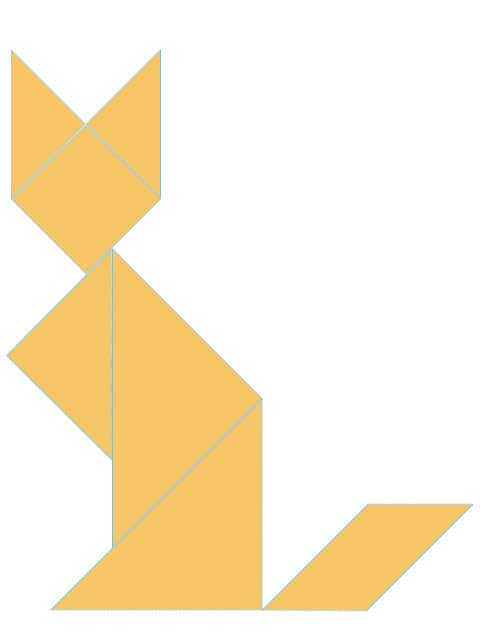

造形

タングラムの7片を使用して、人間・動物・物・文字など様々な形を作ることができる。右の人の絵もその一例である。

現在までに多くの国で多くの人によりタングラムの作品集(問題集)が出版されている。

ジェリー・スローカムらの調査によれば、1920年以前に中国で作られた作品は2200以上[5]である。同時期までにアメリカで約2500[6]、フランスで1500以上[7]、イギリスで500以上[8]、ドイツとイタリアでそれぞれ300以上[9]の作品が作られている。

タングラム・パラドックス

図の2つの人物は同じ大きさのタングラムのセットを並べた物であるが、下の方が三角が一つ多い。このように、よく似ているのに明らかに違う(必然的に並べ方も異なってくる)ような図を、タングラム・パラドックスと呼ぶ。

同じ片を使用している以上全体の面積は同じである。実際に作ってみると分かるが、上の方が三角以外の部分の面積が若干大きくなっている。

凸多角形

タングラムの7片は最初正方形に配列されているが、他の凸多角形を作成することもできる。中国の数学者 Fu Traing Wang と Chuan-Chin Hsiung は、1942年に13種類の凸多角形が作成可能であることを発表している[10]。

13種類の内訳は以下の通りである。

- 三角形 1種

- 四角形 6種(正方形を含む)

- 五角形 2種

- 六角形 4種

右の図は可能な13種類の多角形と、その組み方の例を示している。

文字

タングラムは、図形や絵のほかに文字を造ることもできる。

アルファベットや数字には多くの作例がある。1818年にイタリアで発売された "Al Gioco Cinese Chiamato IL Rompicapo; Appendice" にはすでに掲載されている。それらを用いたフォントを作成する人もいる。

ひらがな・カタカナも作例はあるが、すべての文字を作った人はほとんどいない。清少納言智恵の板においては、いろは48文字すべてに作例がある。

漢字はアルファベットやかなに比べ複雑な物が多いが、多くの文字が作られている。秋芬室による「七巧八分図」には漢字の分類が存在し「七巧」「山川」などの文字が収録されている。厳笠舫は1876年に『七巧書譜』を出版しているが、この中にはタングラムで作った文字が500以上収録されている。

複数のセットを使用した造形

複数のタングラムを使う造形には2種類ある。

1つはすべてのピースで1つの図形を作るものである。右に挙げた「釘抜き」(この名称は清少納言知恵の板に由来する)はタングラム1セットで作ることはできないが、2セット14ピースを使用してこの形(元の√2倍の相似形)を作ることができる。

もう1つは1セットで作られる図形を複数並べて1つの作品とするものである。「ビリヤードをする人たち」はデュードニーの著書に掲載されているもので、2人の人物・ビリヤード台・柱時計がそれぞれ1セットのタングラムで作られている。前節で述べた文字の造形を使用して単語や文章を作ることもこの範疇にあるといえる。

作品集

19世紀から20世紀初頭に出版された主な書籍をあげる。書籍名の後に発行年・国・収録問題数を付記している。

- 七巧図合壁(1813年・中国・約300)

- 中国でも最も古い書籍の1つ。ヨーロッパや日本で翻訳出版された。

- 七巧八分図(1858年・中国・約1700)

- 秋芬室著。約1700題が16のテーマに分類されている。全6巻。

- The Fashionable Chinese Puzzle (1817年・イギリス)

- ヨーロッパ各国で翻訳され、ブームの一端となった本。ナポレオンがこのパズルを楽しんでいたとされる記述がある。

- タンの8番目の書(1903年・アメリカ・652)

- サム・ロイド著。タングラムの名前の由来に関する有名な話が掲載されている。

脚注

参考文献

- ジェリー・スローカム、ジャック・ボタマンズ 『パズルその全宇宙』 日本テレビ放送網、1988年。

- ジェリー・スローカム、ジャック・ボタマンズ 『The Tangram Book』 Sterling Publishing Co. ISBN 1-4027-0413-5

外部リンク

タングラム

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/05 01:29 UTC 版)

「バーチャロイドの一覧」の記事における「タングラム」の解説

オラトリオ・タングラムならびにマーズにおけるラストボス。別名「時空因果律制御機構」(マーズには、超時空因果律制御機構と言及されている。)と呼ばれ、一連の作品群の鍵となる存在である。マーズにおいてはラストボス以外にも、最終エリアのオペレーターとしても登場する。声優は井上喜久子。 外見は正三角形のタイル状の装甲で覆われた球体。攻撃時には装甲の一部が剥がれて目のような文様を浮かび上がらせ、そこから各種レーザーを発射する形になる。 本来タングラムは兵器ではなく、その別名の通り任意の平行世界の事象をこの世界の事象と入れ替えるというシステムであり、有り体に言えば『世界を自由自在に再構築できる』装置である。ダイモンに対抗するための切り札としてリリン・プラジナーの手によって生み出されたが、ダイモン側の勢力によってトリストラム・リフォーが暗殺されたことで、タングラムの悪用を恐れたリリンによって自我を与えられ、彼女の手助けによりC.I.S(電脳虚数空間)へと逃走した。だが後にダイモンに捕縛され、特殊な空間に拘束される事となる。 「マーズ」登場時は、その異様な姿形や上下に重力があるという特異な性質を持つステージによって、ラストボスたる威容ではあるが、それはもっぱらステージと、ステージクリアの特殊性に依存するものであり、タングラム自身は実はそれほど強敵ではない。 「フォース」ならびに「マーズ」において、バル系列2機による特殊攻撃で召還することが可能。 参照で、オラトリオ・タングラム5.45ではタングラムエンディングが出るが、オラトリオ・タングラム5.66ではタングラムエンディングが出ない。 登場シリーズ:オラトリオ・タングラム、フォース、マーズ

※この「タングラム」の解説は、「バーチャロイドの一覧」の解説の一部です。

「タングラム」を含む「バーチャロイドの一覧」の記事については、「バーチャロイドの一覧」の概要を参照ください。

「タングラム」の例文・使い方・用例・文例

- タングラムのページへのリンク