さく【×鑿】

のみ【×鑿】

鑿

鑿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/19 02:56 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2023年3月)

|

鑿(のみ)は、木材、石材、金属などに穴を穿ったり、彫刻したりするのに用いる切削加工の工具。部材に対して尾部をハンマーなどで叩く叩き鑿と、両手で突く突き鑿に大別される[1]。

歴史

新石器時代に鑿の原型となる突き鑿が出現し、人類文明の発展とともに金属製の鑿が利用されるようになった。古代エジプトの遺跡からは叩き鑿と木槌、向待ち鑿が出土している。日本には大陸から鉄製のたがね鑿が渡来し、やがて袋状の口金に木柄を差し込む袋鑿が現れる。江戸時代の江戸で木柄に明けた穴に刃部の尾部を差し込んだ「込み式」が考案され、現代の一般的な鑿の構造となっている[1]。

木工用の鑿

木工用の鑿は、刃の付いた金属部分と木柄からなる[1]。刃の付いた金属部分のうち、先端の太くなっている部分を日本では「穂(穂先)」、木柄とつながり細くなっている部分を「首」といい、首と柄とは口金(はかま)で固定されている。口金と刃部が一体となったものを袋式(ソケット式)といい、口金が付いた木柄に刃部を差し込むものを込み式(タンク式)という。欧米の鑿には、首と口金の間に革製のワッシャーを入れて緩衝材としたものもある。叩き鑿には、木柄が割れないように、柄頭に環状の金属製の部品(「かつら」「冠」「下がり輪」などという)が取り付けられている。

鑿の刃は、断面形状から面取り(Beveled Edge)形、角打ち(Squared Edge)形、鎬形に大別される。日本や台湾では上面の軟鉄(地金)と下面の鋼が鍛接されたものが多いが、中国や欧米では全鋼のものが多い[1]。日本では地金の面を「甲表」、鋼の面を「刃裏」と呼び、傾斜した面を「切れ刃」と呼ぶ。

木柄の木材は日本ではアカガシやシラカシが主で、欧米ではブナやツゲ、トネリコなどが使われる事が多い[1]。アジアの鑿では、叩き鑿の場合は柄の中央が太く、突き鑿の場合は刃部に近い側が太く作られているが、欧米の木柄の形状はさらに多様である。

種類

刃の形状や寸法、用途によって、以下のような種類がある。

叩き鑿

主に柱や梁といった構造材に穴を掘るなどの荒仕事に使用する鑿であり、突き鑿よりも肉厚で頑丈である[1]。

- 厚鑿

- 建築構造材に深い穴を掘るための大型の鑿。本叩き鑿、広鑿、フレーミングチゼルなどがある。

- 追入れ鑿(おいいれのみ)

- 鴨居や敷居などの仕口を作るのに使用する、日本では標準的な造作用の鑿。欧米ではファーマーチゼル(Fermoir Chisel)と呼ばれる。

- 向待ち鑿(むこうまちのみ)

- 建具の製作や指物作業に使用される、穂幅の狭い鑿。欧米ではモーティスチゼル(Mortise Chisel)と呼ばれる。

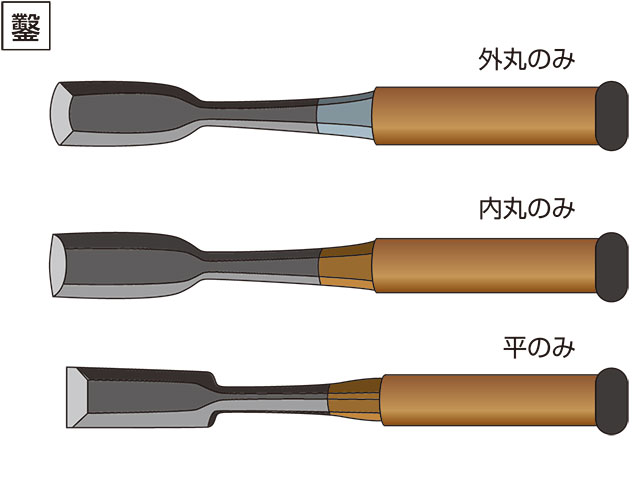

- 丸鑿

- 穂が窪んだ曲面状になった鑿。切れ刃が凹面側にある裏丸鑿(外丸鑿)と、凸面側にある内丸鑿がある。

突き鑿

突き鑿は狭義の突き鑿以外にも、叩き鑿で掘った穴の内壁の仕上げなどに用いる仕上げ鑿の総称ともなっている[1]。欧米では仕上げ用鑿をペアリングチズル(Paring Chisel)と総称している。

- 薄鑿

- 穂が薄く長い仕上げ鑿。格子の製作に使われることから格子鑿ともいう。同様のものは欧米ではシンチズル(Thin Chisel)と呼ばれる。

- 突き鑿

- ほぞ穴や継ぎ手の仕上げに使用する。穂幅が15 - 24ミリメートル程度で木柄が長い。アジアや欧米では穂幅が40ミリメートルを超える幅広のものもある。

- 丸突き鑿

- 丸鑿と同じ特徴を持つ突き鑿。丸鑿よりも全長が長く、軽微な曲線作業に用いる。

- 鎬鑿(しのぎのみ)

- 蟻溝など、仕上げが困難な箇所に使用される細身の鑿。作業によって叩き鑿として使う場合もあり、冠が付いているものもある。

- 鏝鑿(こてのみ)

- 左官の使う鏝のような屈曲のある鑿。溝の底など、他の鑿が入れにくい箇所の仕上げに使用される。

- 撥鑿(ばちのみ)

- 穂先が三味線の撥に似ることから撥鑿と呼ばれる。組接ぎや蟻穴の隅の仕上げなどに用いられる。

- 角鑿(かくのみ)

- 枘穴の入り口などの垂直面を仕上げる鑿。欧米ではコーナーチズル(Corner Chisel)といい、穂がV字形をしたVシェイプチズルなどもある。

- 打ち抜き

- 刃がない鑿で、ほぞ穴の中に溜まった木屑を反対側に押し出すために使う。

- 底攫い(そこさらい)

- 止まり穴のほぞ穴や溝の内部の底の角の仕上げと木屑を掻き出すための鑿。

- 彫刻刀

- 版画などの製作に用いる小型の突き鑿。

石工・金工用の鑿

|

この節の加筆が望まれています。

|

漢字では木工具の鑿に対し、石工・金工具の方は鏨(たがね)と呼び分けるが、欧米圏・英語ではChiselに一括して扱われる。木に比べて硬い対象を工作するため突き鑿としては使われず、金鎚で叩いて強い衝撃を加えるため木柄も付かず鋼鉄の一本棒で作られている。

脚注

参考文献

- 世界の木工具研究会(編)『図説 世界の木工具事典』(第2版)海青社、2015年。ISBN 978-4-86099-319-1。

外部リンク

- 道具・鑿(のみ)について - archive.today(2013年4月27日アーカイブ分)

鑿

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/09 15:12 UTC 版)

鑿は二本付けと呼ばれる、1本の地金に2本分の鋼を乗せて鍛接し、その後2つに切断することで1度の鍛接で2本の鑿を製造する技術がある。

※この「鑿」の解説は、「越後与板打刃物」の解説の一部です。

「鑿」を含む「越後与板打刃物」の記事については、「越後与板打刃物」の概要を参照ください。

鑿

鑿

「鑿」の例文・使い方・用例・文例

鑿と同じ種類の言葉

- >> 「鑿」を含む用語の索引

- 鑿のページへのリンク