か‐べん〔クワ‐〕【花弁/花×瓣】

はな‐びら【花▽弁/花▽片/×瓣】

花弁

花冠

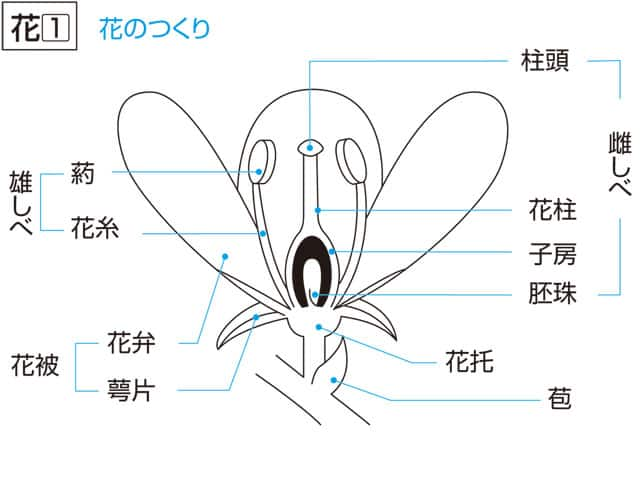

花冠(かかん、英: corolla[1])とは、複数の花弁(花瓣、かべん、英: petal[1]、いわゆる「花びら」)からなる、花の器官のことである。被子植物の多くに見られる(ただし、イネ科植物の多くなど、花冠をもたない被子植物もある)。裸子植物には見られない。また、シダ植物、コケ植物は花を咲かせないので、これらの植物にも見られない。

花冠は花弁の集まりであるが、花として花粉媒介者の標的になるだけではなく、萼と同じく、雄しべ、雌しべを保護する役割をもっている。

花で作ったり、花を飾ったりした冠を花冠と呼ぶことがあるが、こちらは訓読みで「はなかんむり」と読む。

合弁花冠と離弁花冠

花冠は合弁花冠と離弁花冠に分けられる。合弁花冠か離弁花冠かは、科によってほとんど決まっているが、例外もしばしばある。

古い図鑑などで採用されている古い分類体系である新エングラー体系では、植物は離弁花から合弁花に進化したとされ、双子葉植物に属する科を、進化の遅れたとする離弁花類とより進化したとする合弁花類とに無理やり分類していた。そのため、所属する分類と実際の花冠の形態が一致していないことも多かった。Wikipediaで採用されている、ゲノム解析による最新のAPG分類体系ではこの分類は廃止されている。

- 合弁花冠

- それぞれの花弁と花弁が合着して花冠をなしているもの。

- 離弁花冠

- 花弁が離れて独立している花冠。

相称性

花冠を分類するにあたり、花の相称性も重視される。花の相称性は放射相称花と左右相称花と非相称花があるが、花冠では放射相称花のものを放射相称花冠、左右相称花を左右相称花冠として区別する。

なお、放射相称とは中心から2本以上の対称軸が引ける形、左右相称とは左右対称の形(1本の対称軸が引ける形)ことである。

用語

- 花弁(petal) - 花冠を形成する花の部分。萼と見分けがつかない場合は内花被と呼ぶ。

- 萼(sepal)- 花冠を形成しない花の部分。花弁と見分けがつかない場合は外花被と呼ぶ。

- 花冠筒(corolla tube) - 花が筒のように細長くなっている部分。萼が筒のようになっている場合は萼筒と呼ぶ。

- 爪と舷 - 筒状になった花の先端が広がっている場合、花の基部の筒状になっている部分を爪部、先端の広がっている部分を舷部と呼ぶ。

- 喉(throat) - 花の筒状の部分の入り口。

- 舌(Ligule) -

- 唇(labiate) - 花弁が深く裂けて唇のようになっているとき、上下のそれぞれを唇と呼ぶ。

- 距 (spur) - 花被の一部が袋状になった部分。

花冠の種類の例

- ナデシコ形花冠

- 離弁・放射相称花冠。花弁は萼筒の下位にある爪部と、上位の舷部からなる。ナデシコ科に特有。

- かぶと状花冠

- 離弁・左右相称花冠。花弁ではなく、後萼片がかぶと状になったもの。キンポウゲ科トリカブト属に存在する。

- 十字形花冠

- 離弁・放射相称花冠。4枚の花弁が一対ずつ十字形に対生する。アブラナ科に特有。

- バラ形花冠

- 離弁・放射相称花冠。ほぼ円形で無爪あるいはごく短い5枚の花弁が水平に開く。バラ科の花冠全般をさす。

- 蝶形花冠

- 離弁・左右相称花冠。上位の旗弁1枚、中位の翼弁2枚、下位の竜骨弁2枚からなる。マメ亜科(狭義のマメ科)の花冠を指す。

- スミレ形花冠

- 離弁・左右相称花冠。上位一対の上弁(2枚)、中位一対の側弁(2枚)、下位の唇弁(1枚)と呼ばれる距のある1個の花弁からなる。スミレ科スミレ属の花冠。

- 有距花冠

- 少なくとも一部の花弁が距をもつ花冠をいう。科としての共通性はない。キンポウゲ科オダマキ属、ケシ科エンゴサク属、ツリフネソウ科ツリフネソウ属に見られる。

- 壺形花冠

- 合弁・放射相称花冠。花冠の上部が壺のようにくびれ、くびれた部分から裂片が開出する。ツツジ科やカキの花冠。

- 高坏形花冠

- 合弁・放射相称花冠。平開する花冠裂片と、上下の太さが変わらない花冠筒からなる。サクラソウ科など。

- 漏斗形花冠

- 合弁・放射相称花冠。花冠筒が上部に向かって開き、円形の開出部分につながる花冠。ヒルガオ科のヒルガオ属やサツマイモ属など。

- ユリ形花冠

- 放射相称花冠。内花被3枚+外花被3枚。ユリ科の花冠。

- ラン形花冠

- 左右相称花冠。内花被の一枚が変形して、袋状または舌状になる。ラン科植物に見られる。

- キンチャク形花冠

- 左右相称花冠。花冠の下が袋状になる。ゴマノハグサ科カルセオラリア属の花冠。

- 唇形花冠

- 合弁・左右相称花冠。横向きで花冠裂片が上下に2深裂して唇状(上唇と下唇)になっている花冠。上唇と下唇の間の花冠筒部分を花喉とよぶ。シソ科、ゴマノハグサ科にみられる。シソ科オドリコソウ属の花冠は合弁、唇状であるが、上唇がかぶと状になるので、かぶと状花冠とされることもある。

- 一唇形花冠

- 合弁・左右相称花冠。唇形花冠のうち、上唇が発達しないもの。シソ科キランソウ属など。

- 仮面状花冠

- 合弁・左右相称花冠。唇形花冠のうち、下唇が特に大きくせり上がって花喉をふさいで仮面状になっているもの。ゴマノハグサ科ウンラン属などに見られる。

- 車形花冠

- 合弁・放射相称花冠。花冠筒が短く、大きめの裂片が開出する。ムラサキ科やナス科、アカネ科、スイカズラ科などに見られる。

- 鐘形花冠

- 合弁・放射相称花冠。花冠は筒形または先端が少し膨れ、花冠長は直径の2倍以下。キキョウ科、ツツジ科にみられる。

- 筒状花冠

- 合弁・放射相称花冠。花冠筒が細長く、先端に小さな裂片が開出している頭状花序の中心花のことが多い。キク科(タンポポ亜科を除く)に特有。

- 舌状花冠

- 合弁・左右相称花冠。花冠筒が短く、大きな非対称の弁状部が広がる。頭状花序の周辺花となっていることが多い。キク科(アザミ亜科を除く)の多くに見られる。

-

ナデシコ形花冠(ナデシコ、花弁は5枚)

-

かぶと状花冠(トリカブトの一種)

-

十字形花冠(アブラナ)

-

バラ形花冠(ノイバラ)

-

有距花冠(ツリフネソウ)

-

壺形花冠(ドウダンツツジ)

-

高坏状花冠(サクラソウ属の一種)

-

漏斗形花冠(サツマイモ)

-

ユリ形花冠(ヤマユリ)

-

ラン形花冠(シラン)

-

キンチャク形花冠(カルセオラリアの一種)

-

唇形花冠(ヒメオドリコソウ)

-

一唇形花冠(キランソウ)

-

仮面状花冠(マツバウンラン)

-

車形花冠(ワスレナグサ属の一種)

-

鐘形花冠(ホタルブクロ)

-

筒状花冠(モリアザミ)

-

舌状花冠(タンポポ)

脚注

参考文献

- 清水建美『図説植物用語事典』八坂書房、2001年、323頁。ISBN 4-89694-479-8。

関連項目

花弁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 05:41 UTC 版)

ラン科植物の花は、非常に独特のものである。ユリなどと同じように、六枚の花びら(外花被片3、内花被片3)があるが、全部が同じ形ではないので左右対称になる。特に、内花被片の一枚が変わった形になっている。多くのものでは袋や、手のひらをすぼめた形や、あるいはひだがあるなど他の花びらとは異なっており、これを唇弁(しんべん、リップ)と呼ぶ。他の内花被片二枚は同形で側花弁と言う。外花被片も唇弁の反対側のものと残り二枚がやや違った形をしている。前者を背萼片、後者を側萼片という。本来、花茎から花が横向きに出れば唇弁が上になるのだが、多くのものでは花茎から出る子房がねじれて、本来あるべき向きから180°変わった向き、つまり逆さまになる。そのため、唇弁が下側になって雄しべ雌しべを受ける形になる。

※この「花弁」の解説は、「ラン科」の解説の一部です。

「花弁」を含む「ラン科」の記事については、「ラン科」の概要を参照ください。

「花弁」の例文・使い方・用例・文例

- オコティーヨの赤い花弁

- 淡いピンクの花弁がとてもかわいいです。

- 大写しにすると花弁の色模様がはっきりわかる.

- 花弁は緋色で縁が桃色にぼけていた.

- 薔薇の花弁

- つやのあるクチナシ花弁

- 環状の花弁

- (花について)花弁を持っている

- [花で]4つの花弁を持つ

- 部分的にあるいは全体的に、チューブや漏斗のような花冠形を形作る融合した花弁で構成された花冠

- 分離した、または別々の多くの花弁で構成された花冠を持つ

- 関係がある、合生花弁、それには、細長管と突然に拡張しているチップがあります

- 紫色でひもで締められた花弁の白い花

- 通常よりも多くの花弁が込み入っている、あるいは重複している配列を有する花の使用

- 通常1列または1巻きの花弁しかない花に使用される

- 単一のキクは、ひな菊に類似していて、1列以上の花弁を持つこともある

- (葉または花弁について)滑らかな縁を持つ

- 特に芽の花弁か葉の

- 二裂の花弁

- 3裂の花弁

花弁と同じ種類の言葉

- >> 「花弁」を含む用語の索引

- 花弁のページへのリンク