岡山天体物理観測所

名称:岡山天体物理観測所(国立天文台岡山天体物理観測所)

望遠鏡の種類:光学望遠鏡

国名:日本

所在地:岡山県

口径:188cm(反射望遠鏡)/91cm(反射望遠鏡)

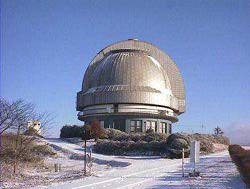

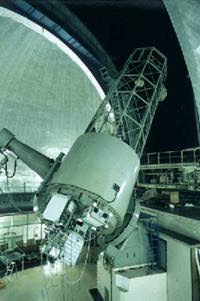

岡山天体物理観測所は、東京大学東京天文台が設置した観測所として1960(昭和35)年に設立されました。岡山県南西部の鴨方町(北緯34度34分、東経133度36分、海抜372m)にあり、ここの188cm反射望遠鏡は、全国の天文学者の要望をいれて多目的になっており、ニュートン焦点(直接写真を撮るため)、カセグレン焦点(測光用)、クーデ焦点(中分散分光)がつくられています。望遠鏡の受光装置は、各々の目的に合ったものがつくられています。

1.どのようないきさつで天文台がつくられたの?

1960(昭和35)年、東京天文台が設置した観測所として出発。188cm反射望遠鏡は、完成当時は世界有数の大望遠鏡で、デビッド・ダンラップ天文台(カナダ)、プレトリア天文台(南アフリカ)、ストロムロ山天文台(オーストラリア)と同じグラブ・パーソン社製です。ヘルワン天文台(エジプト)の望遠鏡とは同系列にあたるものです。当時、交通の不便な場所に日本最大の望遠鏡をつくったのは、瀬戸内が天体観測に適していたからです。しかし、現在はこの地方の都市化、工業化のため夜空が明るくなり、15等、16等星より暗い星の観測がしにくくなってきています。

2.どのような天文学的発見や研究、業績があるの?

位置天文学、天体物理学等の研究のほか、赤色の低温度星の性質、金属量の異常な星に関する観測をおこなっており、望遠鏡は全国の共同利用にも提供されています。

188cm望遠鏡(C)国立天文台岡山天体物理観測所

※参考文献:小平桂一ほか・監修「平凡社版天文の事典」平凡社、磯部秀三「世界の天文台」河出書房新社、国立天文台・編「理科年表」丸善、パトリック・ムーア・編/中村士ほか・訳「ギネスワールド天文と宇宙」講談社

岡山天体物理観測所

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/15 00:36 UTC 版)

岡山天体物理観測所(おかやまてんたいぶつりかんそくじょ)は、岡山県浅口市と同県小田郡矢掛町にまたがる竹林山山頂付近にあった天文台[1]。1960年に「東京大学附属東京天文台岡山天体物理観測所」として開所、1988年に東京天文台が国立天文台に改組されてからも国立天文台によって運用されたが、2018年3月31日にCプロジェクト[注 1]として終了した[2]。2018年4月以降も、観測施設は国立天文台ハワイ観測所岡山分室によって管理され、共同研究グループによって機器の保全及び利用がなされている。

沿革

1960年に萩原雄祐らの尽力により開所された。当地は晴天率が高く、竹林寺山頂(海抜・標高372m)に位置しているため気流等が安定しており、光・赤外観測にはうってつけの場所であったため設営に至った。また標高が低いため、山頂への道路等も当時には既に整備されており、観測施設の建設及び精密望遠鏡の運搬・調整などにおいて支障をきたさない点が評価されたことが設営の理由となった。

- 1953年(昭和28年) 日本学術会議で、大型天体望遠鏡設置に関する要望を行う。

- 1954年(昭和29年) 望遠鏡設置場所の調査開始(気象資料調査、星像実地測定観測)

- 1956年(昭和31年) 竹林山山頂に、観測施設の設置を決定する

- 1958年(昭和33年) 188cmドーム、91cmドーム施設の建設開始

- 1959年(昭和34年) 91cm反射望遠鏡完成

- 1960年(昭和35年) 東京大学附属東京天文台岡山天体物理観測所 開所

- 1962年(昭和37年) 188cm反射望遠鏡、91cm反射望遠鏡の本格観測開始

- 1968年(昭和43年) 65cmクーデ式太陽望遠鏡完成

- 1984年(昭和59年) 第1回「岡山天体物理観測所ユーザーミーティング」実施

- 1988年(昭和63年) 東京天文台が国立天文台に改組

- 2004年(平成16年) 大学共同利用機関法人・自然科学研究機構・国立天文台に改組。

- 2017年(平成29年) 12月28日、全ての全国大学共同利用を終了[3]。

- 2018年(平成30年) 3月31日、プロジェクト終了[2]。

施設概要

- 駐車場 - 岡山天文博物館の隣

- 入り口守衛所(天体観望会などの受付)

- 本館 -研究棟-

- 事務室

- 宿直室

- 研究解析室

- 188cm天体望遠鏡ドーム棟

- クーデ焦点室

- 鏡面洗浄・メッキ室

- 91cm天体望遠鏡ドーム棟

- 赤外線観測室

- 50cm天体望遠鏡ドーム棟

- 元太陽望遠鏡棟

観測所の望遠鏡

- 188cm反射望遠鏡:グラッブ・パーソンズ社製[4]。ニュートン焦点、カセグレン焦点、クーデ焦点の三つの焦点を持ち、観測目的・観測装置によって使い分ける[4]。クーデ焦点に置かれた高分散エシェル分光器 (HIDES, HIgh Dispersion Echelle Spectrograph) を使った恒星の分光観測が精力的に行われた。

- 91cm反射式望遠鏡:日本光学工業(現:株式会社ニコン)製の、国産1号機となる大型反射式天体望遠鏡。2003年10月に運用を停止し、超広視野赤外線カメラへの改造が行われている。

- 50cm反射式望遠鏡:MITSuME望遠鏡 (Multicolor Imaging Telescopes for Survey and Monstrous Explosions) として設置された望遠鏡[5]。ガンマ線バースト観測専用の望遠鏡として、東京工業大学のグループと共同で運用を行っている。完全自動制御によって、東京大学宇宙線研究所明野観測所(山梨県)の50cm望遠鏡と共に連動観測が行われている。Gバンド(480nm)、Rバンド(650nm) 、Iバンド(800nm) の3バンドの画像を同時に得ることができる[5]。

- 65cmクーデ型太陽望遠鏡(運用停止) 主に太陽表面の磁場活動を観測していたが、国立天文台三鷹キャンパスに太陽磁場観測専用の望遠鏡が設置されたため、そちらに研究の主体が移った。国内における太陽光学観測の拠点としては京都大学理学研究科附属飛騨天文台(岐阜県)がある。

業務解説

共同利用観測は年2回公募されていた。188cm望遠鏡では、HIDESや赤外線多目的カメラ (ISLE) が稼動しており、主として光学分光観測と赤外線観測の共同利用観測が行われた。

主な観測成果

- シューメーカー・レヴィ第9彗星の木星への衝突を観測。

- MITSuME望遠鏡が120億光年かなたのガンマ線バーストの残光観測に成功。

- HD 104985と呼ばれる巨星に太陽系外惑星を発見。

- HD 1605、HD 1666、HD 67087という3つの恒星に計5つの太陽系外惑星を発見。

一般公開

188cmドーム付近は観測所に隣接している岡山天文博物館の開館時間内(9:00~16:30)で見学が可能となっており、188cm反射望遠鏡はガラス越しに見学できる[6]。188cm反射望遠鏡ドーム以外の施設の一般公開は行っておらず、立ち入り禁止となっている[7]。

所在地

脚注

注釈

出典

- ^ “国立天文台 岡山天体物理観測所 交通”. 岡山天体物理観測所. 国立天文台. 2018年12月20日閲覧。

- ^ a b “岡山天体物理観測所”. 国立天文台. 2019年11月10日閲覧。

- ^ “岡山天体物理観測所は全国大学共同利用を完遂しました。”. 岡山天体物理観測所. 国立天文台 (2018年1月4日). 2019年11月10日閲覧。

- ^ a b “188cm反射望遠鏡”. 岡山天体物理観測所. 国立天文台. 2019年11月10日閲覧。

- ^ a b “50cm反射望遠鏡”. 岡山天体物理観測所. 国立天文台. 2019年11月10日閲覧。

- ^ “国立天文台 188cm望遠鏡”. 岡山天文博物館. 2019年11月10日閲覧。

- ^ “見学案内”. 岡山天体物理観測所. 国立天文台. 2019年11月10日閲覧。

- ^ “プロジェクト”. 国立天文台. 2019年11月11日閲覧。

関連項目

施設

関係者

研究分野

外部リンク

座標: 北緯34度34分33.79秒 東経133度35分38.85秒 / 北緯34.5760528度 東経133.5941250度

岡山天体物理観測所(岡山県浅口市鴨方町)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/08 09:01 UTC 版)

「国立天文台」の記事における「岡山天体物理観測所(岡山県浅口市鴨方町)」の解説

日本における光学スペクトル観測の発祥の地。国立天文台のプロジェクトとしては2018年3月31日に運用を終了した。その後は、国立天文台ハワイ観測所岡山分室として、京都大学3.8m望遠鏡の共同利用運用を行っている。

※この「岡山天体物理観測所(岡山県浅口市鴨方町)」の解説は、「国立天文台」の解説の一部です。

「岡山天体物理観測所(岡山県浅口市鴨方町)」を含む「国立天文台」の記事については、「国立天文台」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 岡山天体物理観測所のページへのリンク