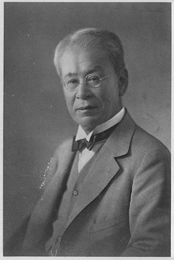

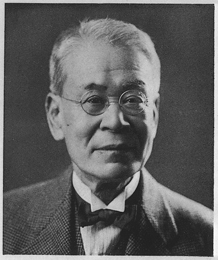

まきの‐とみたろう〔‐とみタラウ〕【牧野富太郎】

牧野富太郎 まきの とみたろう

高知生まれ。植物学者。家は酒造業。小学校を中退、独学で植物学を学ぶ。明治17年(1884)矢田部良吉に認められ、東京大学で指導を受ける。21年(1988)より『日本植物志図篇』を自費で刊行。26年(1893)帝国大学助手、大正元年(1912)東京帝大講師となる。昭和2年(1927)理学博士、25年(1950)日本学士院会員。死去後文化勲章を贈られた。多くの新種を発見・命名し、植物学の啓蒙にも努めた。『牧野日本植物図鑑』(1940初版)等、著作も多い。

| キーワード | 学者 |

|---|

- 著作等(近代デジタルライブラリー収載)

-

- 信濃の花 / 田中貢一著 ; 牧野富太郎閲 荻原朝陽館, 明36.9 <YDM57206>

- 面白き植物 / 東京博物学研究会編 ; 牧野富太郎校 参文舎〔ほか〕, 明40.7 <YDM57172>

- 実用学校園 / 東京博物学研究会編 ; 牧野富太郎訂 参文舎, 明40.8 <YDM47843>

- 野外植物の研究. [1], [2] / 博物学研究会編 ; 牧野富太郎校 参文社〔ほか〕, 明40 <YDM57423>

- 学校園の植物詳解 / 九鬼貞之丞著 ; 牧野富太郎訂 榊原文盛堂, 明42.4 <YDM47826>

- 植物記載帖 / 八木貞助著 ; 牧野富太郎閲 光風館, 明42.6 <YDM57271>

- 日本高山植物図譜 第1,2巻. [1], [2] / 三好学, 牧野富太郎著 . 再版 成美堂, 1907-1909 <YDM57377>

- 普通植物検索表 / 三好学, 牧野富太郎編 文部省, 明44.12 <YDM57412>

- 新編食用植物誌 / 梅村甚太郎著 成美堂, 明44.9 <YDM62013>

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

牧野富太郎

「まきの とみたろう」の例文・使い方・用例・文例

- 彼の部屋には大量の雑誌がまきの束のように積み上げられていた。

- たまたまきのう駅で彼女に会った。

- 火葬用のまきの山.

- 春の種まきのために地作りをする.

- おそまきの改心.

- 種まきの準備が出来た、耕された土地

- 未亡人は、火葬用のまきの山に飛び込んだ

- 割られて束ねられたまきのひとまとまり

- うずまきのようなかたち

- 種まきのため,畑に平行に掘った浅いみぞ

- 農作業において,種まきの春,草取りの夏,取り入れの秋という,三つの時期

- 節分の夜に行われる豆まきの行事

- 種まきのときに地ならしをする農具

- 野口さんは,「カレーはアメリカ人に人気です。ちまきの味に対する仲間たちの反応を見るのが楽しみ。」と語った。

- 人々は種まきの時期や雨季の終わりをこの現象で特徴づけていた。

- 木々から集められた樹液はシュガーシャックに運ばれ,まきの火を使った大きな蒸発器の中で煮詰められました。

- 京都の祭りが陸(りく)前(ぜん)高(たか)田(た)のまきの使用計画を中止

- 約1000本の護摩木が陸前高田のまきのかわりに祭りで燃やされた。

- 陸前高田市出身の歌手,千(せん)昌(まさ)夫(お)さんは豆まきの前にスピーチし,「陸前高田を忘れないでください。」と呼びかけた。

- まきの とみたろうのページへのリンク