ヒッパルコス

名称:ヒッパルコス/High Precision Parallax Collecting Satellite(Hipparcos)

小分類:科学衛星

開発機関・会社:欧州宇宙機関(ESA)

運用機関・会社:欧州宇宙機関(ESA)

打ち上げ年月日:1988年8月8日

運用停止年月日:1993年8月15日

打ち上げ国名・機関:欧州/欧州宇宙機関(ESA)

打ち上げロケット:アリアン4

打ち上げ場所:ギアナ宇宙センター(GSC)

国際標識番号:1989062B

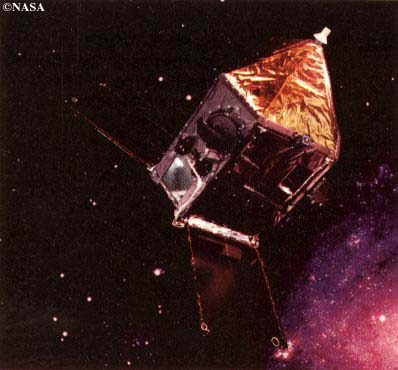

ヒッパルコスは、欧州宇宙機関が1988年に打ち上げた天体観測衛星です。この衛星には29cmのシュミット式反射望遠鏡が搭載され、全天の恒星写真の撮影を行ないました。地上の望遠鏡では大気のせいで画像がゆらいでしまいますが、大気のない宇宙空間では非常に鮮明な恒星写真が撮影できます。ヒッパルコスはこのメリットを活かした天体観測衛星で、この手法はハッブル宇宙望遠鏡へと継続されていきます。

ヒッパルコスは約4年間の観測作業で、100万個以上の恒星の光度測定、12万個以上の恒星の角運動量の測定など非常に多くの成果を挙げました。この成果は「ヒッパルコス全天星図」などとして刊行され、貴重なデータとなっています。

1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

直方体のボディを持つ、総重量1.14tの衛星です。口径29cm、焦点距離1.4m、視野0.9×0.9度のシュミット式反射望遠鏡が搭載されました。

2.どんな目的に使用されるの?

大気のないクリアな宇宙空間で精密な全天恒星図を撮影することと、個々の恒星の光度と角運動量の測定、銀河系の星の固有運動をスペクトル分析によって調査することを主な目的としていました。

3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

ヒッパルコスは、全天を2688に区切り、誤差1000分の2〜4秒の写真恒星図の撮影を完成しました。また100万個以上の恒星の光度測定、12万個以上の恒星の角運動量測定、1万5千組の2重星の発見など多数の成果を挙げました。4年間にESAに送られた天文データの総量は、1テラビット(1兆ビット)にも及びます。ヒッパルコスは1993年8月15日に、コンピュータの故障によって通信不能になり、その使命を終えました。

4.どのように地球を回るの?

静止衛星軌道まで打ち上げられるはずでしたが、ブースターの故障で低い高度に止まり周回衛星となりました。

ヒッパルコスと同じ種類の言葉

| 天文学者に関連する言葉 | ハレ ハレー ヒッパルコス ヒューイッシュ ピアッツィ |

Weblioに収録されているすべての辞書からヒッパルコスを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書からヒッパルコス

を検索

全ての辞書からヒッパルコス

を検索

- ヒッパルコスのページへのリンク