かあつすいがた‐げんしろ【加圧水型原子炉】

【加圧水型原子炉】(かあつすいがたげんしろ)

PWR(Pressurized Water Reactor).

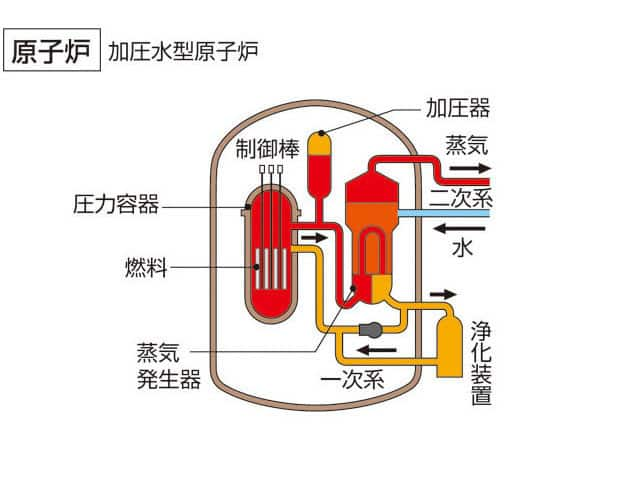

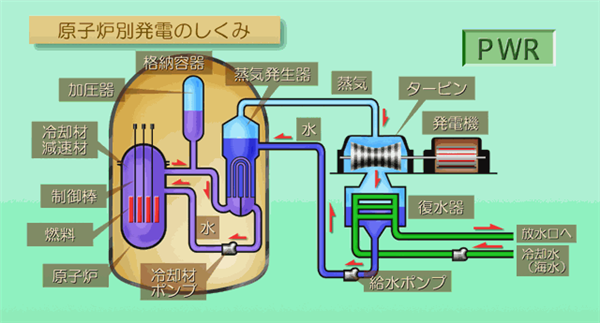

原子炉の一種で、冷却材・減速材として加圧した軽水(H2O:一般的な水)を使うもの。

燃料には発電用には低濃縮ウラン(ウラン235が2~5%程度)、原子力空母や原子力潜水艦等では高濃縮ウラン(90%以上)を用いる。

炉心内を循環する一次冷却水は加圧されているため、水の沸点である摂氏100℃以上になっても液体の状態を保ち安定している。

運転中、一次冷却水は実に150気圧・300℃以上にもなる。

そしてこの熱で二次冷却水を沸騰させ、その水蒸気で蒸気タービンを回転させる。

二次冷却水は放射性物質と直に接触しないため放射能を帯びない。

原子炉は燃料補給の必要がほとんどなく、また酸素を消費しないことから、潜水艦への応用が期待された。

加圧水型は揺れる海上や海中でも安定して運転できるように開発された型であり、世界初の原子力潜水艦であるノーチラスで初めて実用化された。

また、水蒸気が放射能を含まないため二次利用が可能であり、原子力空母のカタパルト動力として活用されている。

しかし高圧に耐えるため容器が大きくなる、一次冷却水の循環ポンプがうるさい、二次冷却水との熱交換器を要する等、艦載用としては向かない特徴も多い。

これらの弱点を解決すべく中速中性子炉なども研究されたが失敗に終わっており、艦船用原子炉は現在も加圧水型で占められている。

その後改良を繰り返し、原子力発電所などに広く応用されている。

減速材として軽水を用いるもの(軽水炉)が一般的だが、一部の国では重水炉(CANDU炉)も使われている。

沸騰水型原子炉に比べて基本構造は複雑だが、蒸気タービンが放射能に汚染されるおそれがないため、その部分の保守が容易である。

日本では、関西電力の原子力発電所などで用いられている。

2004年8月に美浜原発で発生した蒸気漏れ事故では、5名が死亡するという(当時)日本原発史上最悪の事故となったが、漏れたのが二次冷却水であったため被曝はなかった。

アメリカのウェスティングハウスが最大のシェアを誇っていたが、同社再編の中で原子炉部門はイギリスに売却され、さらに現在は東芝へ転売されている。

加圧水型原子炉

英語表記:pressurized water reactor

減速材として軽水(普通の水)を使い、普通100~150気圧くらいの高い圧力を加えて沸騰を抑える形式の原子炉。

このため炉心で発生した熱を取り出す一次冷却系とタービンを回すための蒸気を発生する二次冷却系とは、熱交換機(蒸気発生器)によって完全分離されている。従って電気を作り出すタービン建屋には、放射線被ばくが無いので運転中でも入ることができる。

核燃料としては低濃縮ウランを用いる。

この形式の炉はアメリカが潜水艦等の艦船用に開発した原子炉を発電用に開発したもの。

わが国の商業用原子炉には、加圧水型(PWR)と沸騰水型(BWR)の2つの型がある。

かあつすいがたげんしろと同じ種類の言葉

| 原子炉に関連する言葉 | 原子炉(げんしろ) 沸騰水型原子炉(ふっとうすいがたげんしろ) 加圧水型原子炉(かあつすいがたげんしろ) 改良型沸騰水型原子炉(かいりょうがたふっとうすいがたげんしろ) ロシア型加圧水型原子炉 |

| 方式に関連する言葉 | 光学録音(こうがくろくおん) 再生検波(さいせいけんぱ) 加圧水型原子炉(かあつすいがたげんしろ) 半舷上陸 名簿式比例代表制 |

- かあつすいがたげんしろのページへのリンク