しない〔しなひ〕【竹‐刀】

たけ‐がたな【竹刀】

ちく‐とう〔‐タウ〕【竹刀】

竹刀

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/02 04:35 UTC 版)

竹刀(しない)は、剣術・剣道の稽古で防具に打突するための、竹で作られた日本刀の代替品である。現代では耐久性に優れたカーボン製のものもある。

「しない」という呼び名は、打突する際に、『しなる』ことに由来する。「竹刀」と書く場合、古くは「ちくとう」とも読み、この場合もともとは稽古槍の事を指した[注釈 1]。

木刀(ぼくとう)は、樫などの硬い木で作られた用具を指し、竹刀は含めない[注釈 2]。また、竹光(たけみつ)は時代劇などの小道具に用いられる木製の模擬刀であり、竹刀とは異なる[注釈 3]。

竹刃の小刀を竹刀(ちくとう)と呼ぶこともある[注釈 4][注釈 5]。

歴史

安土桃山時代に一部の剣術流派(新陰流の上泉信綱といわれる)で安全な稽古のために袋シナイが考案され、江戸時代に入ると全国各地で使用されるようになった。更に江戸時代後期になって防具の発達にともない試合形式の打ち込み稽古法(竹刀稽古)が広まっていった。袋シナイは現代の剣道式の竹刀と違い、柔らかく撓る事もあり、現代剣道と違い突き技などはあまり行われていなかった。竹刀や防具は徐々に改良され、色々な形式の袋シナイや防具が考案された。

一説によると19世紀に入り、大石神影流の大石進が八つ割竹の袋シナイから現代の剣道に近い四つ割り竹刀(コミ竹刀、割竹刀、籠竹刀などとも)を考案したとされる。袋シナイと違い、たわまない四つ割り竹刀と突を前提にした防具により現代に近い形の竹刀と防具が生まれた。

江戸時代の剣客は竹刀を自作していたが、近現代に入り武道具店が普及し、既製品の竹刀が購入できるようになった。近年は日本国産の真竹の竹刀は少なくなり、ほとんどが台湾産の輸入品である。

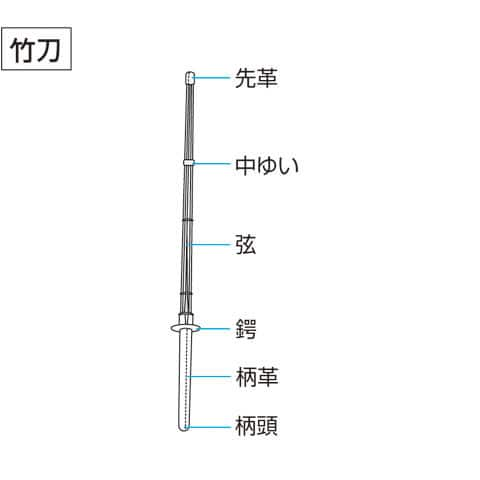

構造

縦に8分割した竹片4本を合わせ、鹿の皮などで出来た部品で纏めて作る(これを四つ割り竹刀という)。剣先から柄までに一本の弦(つる)を張り、弦が張られた側を峰(棟)、その反対側を刃、左右を鎬に見立てる。

鍔は水牛革製、プラスチック製が多く(一部には猪皮製、鮫皮製、鼈甲製などもある)、穴があいた円盤状になっている。柄頭側から柄に通し、滑りにくいゴム等で出来ている鍔止めを同様に柄に通して固定する。近年では、鍔と鍔止めが一体になっている鍔も販売されている。鍔は簡単に着脱できるため、鍔と本体を分離して竹刀袋に入れて持ち運ぶ事が出来る。反面で簡単に着脱出来てしまうため、稽古中に鍔が外れてしまうこともある。

一般の竹刀の柄の断面は円形であるが、小判型という楕円形のものもある。小判型の柄は日本刀に近い手の内で握ることができるため、初心者には小判型のほうが良いとする意見もある。両手小判と片手小判がある。

- 普及型

- 小判型

- 柄太型

- 柄細型

- 柄短型

- 胴張り型

- 実戦型

- 古刀型

寸法

元々は徳川幕府の定めた最大長2尺4寸までという規定の定寸の日本刀とほぼ同じ長さであったが、江戸時代後期に大石進が5尺3寸≒161cmの長竹刀と鍋の蓋大の特大大鍔を使用して江戸の各道場を破ると、試合を有利にするため4尺を超える竹刀を使用する者が多く現れ、長い竹刀が一般化したといわれる。その長大化に歯止めをかけるべく、安政3年に講武所頭取並の男谷信友が「撓は柄共総長サ曲尺ニて三尺八寸より長きは不相成」とし、上限を3尺8寸までと定めた。この3尺8寸の規定は明治以降の剣道に受け継がれた。ただし山岡鉄舟や中山博道など、短い竹刀を使用する者もいた。

現在の全日本剣道連盟の公式試合用の竹刀には長さ、重さの規定があり、主に小学校高学年用の36(3尺6寸、111cm 以下、370g以上)、中学生用37(3尺7寸、114cm 以下、男性440g以上、女性400g以上)、高校生用38(3尺8寸、117cm 以下、男性480g以上、女性420g以上)、大学生・一般用39(3尺9寸、120cm 以下、男性510g以上、女性440g以上)がある。大学生以上の場合、3尺9寸が上限となっているのは、従来の3尺8寸を、日本人の体格向上にあわせて1寸伸ばしたものである。成人男性用の竹刀(510g)は定寸の日本刀の約半分の重量であるが、重量の上限はないため700gを超える竹刀もあり、日本刀は居合道用など900g未満の刀もあるため、一概に比較できない。なお、鍔は直径9cm以内と定められている。

安全性と威力

竹刀は武器ではなく、安全性を高めた稽古用具であるが、防具の上から打たれても打ち身、脳震盪などが起こることもある。突き技は特に危険であることから、小中学生の試合では禁止されている。また、竹刀はささくれやひび割れが発生する。手入れや点検が不十分な竹刀は、稽古中に裂けて顔面に刺さるなどして、最悪の場合死亡事故に至る。

歴史上では次のような逸話がある

- 事実かは疑わしい記述ではあるが、江戸時代初期の軍学書『甲陽軍鑑』には、前原筑前という武術の達人(当著に「古今未曾有の手練なり」と評される小幡虎盛の家臣)が、約400メートル離れた場所においた兜に走って行き、竹刀で打ち砕き、「実に不測ふしぎの術にてぞありける」と記される。また、紙縒を唾で鴨居に貼り付け、それを竹刀でいくつにも切って落としたと記述される。竹刀の形式が統一されていない時代ゆえ、どのような竹刀を用いたかは記されておらず、伝説の域を脱しない(兜や竹刀に仕掛けがあるとも考えられる[注釈 6])が、創作としても、竹刀で鉄兜を砕いたと記述される希な人物である。

- 江戸時代後期の剣客、大石進と長沼無双右衛門の試合で、大石の突きが長沼の面金を破り、眼球が飛び出す重傷を負ったという。ただし当時の面金は個人が自作していたため、現代の科学技術で作られた面金とは強度が異なる。

- 江戸時代末期(幕末)の剣客、上田馬之助は竹製の胴を竹刀で折り、四分板を突き割ったと記述される[4]。上田は廻国修業中、日向で天自然流の吉田某と立ち合うことになったが、吉田の流儀は面・籠手だけで胴をつけていなかった。胴の着用について押し問答が続いたが、上田が立木に巻き付けた竹胴を折り、さらに四分板を突き割ると、吉田はしおしおと胴をつけた[5]。

- 明治時代の榊原鍵吉の道場は「薪割り剣術」、「面金が曲がる」といわれ、強烈な打ち込みで気絶する者もいた。榊原に入門した山田次朗吉は打ち込みに耐えるため、頭を柱に打ち付けて鍛錬し、前頭部が甲羅のように硬く盛り上がった[6]。

- 明治時代、17歳の高野佐三郎は岡田定五郎との試合で喉を突かれ、袴まで血に染め昏倒した。晩年も傷が残ったという[7]。

- 明治時代末期、元新選組隊員の斎藤一は吊るした空き缶を竹刀で貫通させたとされる[8]。

プロレスと竹刀

プロレスでは凶器として用いられる。日本で活躍した外国人レスラーによってWWE等、海外のプロレスにも伝わり、ケンドースティックという名前で知られている。また弦が外れたがシンガポール刑務所で使用されたケイン(竹鞭)に似ていることから、デスマッチやハードコアマッチなどではシンガポールケインと呼称される[9]。

指導上の不適切な使用

竹刀による指導上の不適切な使用が問題になることがある。

- 2013年に発覚した女子柔道強化選手への暴力問題においても監督が竹刀で背中や尻を叩いたと告発されている。

- 2021年には空手の練習中の竹刀の使用が問題になり、全日本空手道連盟は「竹刀を用いた練習は大変危険で、どの練習においても全く認められるものではない」との声明を出した[10]。

テレビドラマなどの演出で熱血指導の象徴のように竹刀が登場することもある。2013年のNHK連続テレビ小説『あまちゃん』には高校教師が竹刀を持ち歩く場面があり、これについてNHK広報局は「この教師は、生徒に愛情と厳しさを持って接する設定」と説明している[11]が、全日本剣道連盟などでは「竹刀は神聖なもの」であるとして、適切な利用を訴えている。

脚注

注釈

- ^ 島田貞一「槍と槍術」第22回

- ^ もっとも、近年は素振り用の「竹刀型木刀」が市販されている。

- ^ 『平家物語』に記述されており、刀を模した竹製具という点では歴史が古い。現在は竹を素材にすることは少なく、樫を削ったものが多い。

- ^ 竹の刀の文献上の初見は、記・紀の神代紀に登場するコノハナサクヤヒメのお産の際にへその緒を切るのに使用されたもので、実用具である。『紀』では、竹刀と記して「あおひえ」と読ませており[1]、捨てた竹刀が竹林となったとある。この竹刀は多様な竹文化を有していた隼人と関連するものと捉えられている[2]。

- ^ 日本画の金箔を用いた技法で、雌竹を小刀で削った竹刀(ちくとう)を使う場合があり[3]、金箔を細かく切る竹刃の道具も竹刀と記す。

- ^ 例として、律令時代では勅命の影響から「漆塗りの木製兜(偽装兜)」が作られており、鉄製に偽装した兜なら砕く事は可能である(400m先に置かれたものも鉄製か判別しにくい)。竹刀の中に鉄棒を入れるなどの細工も考えられる。紙縒を切ることは特別な訓練を積まなくとも、竹刀に剃刀といった薄い刃物を仕込めば、可能な話である。

出典

- ^ 宇治谷孟『日本書紀 (上)』全現代語訳、講談社学術文庫

- ^ 門脇禎二、森浩一『古代史を解く『鍵(キーワード)』』 p.187

- ^ 『日本画講座 テキスト 4 日本画の表現技法』、日本美術教育センター pp.52-53

- ^ 『日本武術神妙記』より

- ^ 戸部新十郎『明治剣客伝 日本剣豪譚』、光文社 p.27

- ^ 堂本昭彦『明治撃剣家 風のごとく発す』、徳間文庫 pp.341-343

- ^ 堂本昭彦『高野佐三郎剣道遺稿集』、スキージャーナル

- ^ 堂本昭彦『中山博道有信館』、島津書房 pp.242-243

- ^ SPA!. “サンドマンは自堕落、自暴自棄、そして自己陶酔――フミ斎藤のプロレス読本#113【ECW編エピソード05】 | 日刊SPA!” (日本語). 日刊SPA! 2018年10月20日閲覧。

- ^ “竹刀での指導で負傷と認定、全空連が強化委員長を処分へ”. 朝日新聞. 2021年3月31日閲覧。

- ^ 神聖な竹刀 正しく使って - 47NEWS(中国新聞 2013/05/17)

参考文献

関連項目

外部リンク

- 中村民雄 著 「防具(剣道具)の歴史(下)」 - ウェイバックマシン(2016年9月17日アーカイブ分)

- 「竹刀ができるまで」 - 埼玉県草加市にある西野竹刀製作所の作業場を取材して、竹刀製作の流れを動画で説明している。(全14分) 2007年 サイエンスチャンネル

竹刀

「竹刀」の例文・使い方・用例・文例

竹刀と同じ種類の言葉

- >> 「竹刀」を含む用語の索引

- 竹刀のページへのリンク