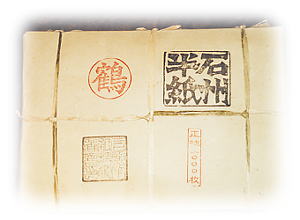

石州和紙

| 石州和紙 |

| せきしゅうわし |

| 和紙 |

| 障子紙、石州半紙、封筒、便箋(びんせん)、はがき、名刺 |

| 平安時代に書かれた「延喜式(えんぎしき)」には、石州の名が登場しています。江戸時代後期に発刊された「紙漉重宝記(かみすきちょうほうき)」によると「奈良時代、柿本人麻呂が石見の国で守護の仕事に就いていた時、民に紙漉(す)きを教えた」と記されています。 約1300年もの間、石州和紙は漉き続けられてきました。初めは副業として行われていたものが今ではほとんど専業となり、昔も今も変わらぬ技術・技法を引き続いて和紙作りが行われています。 |

| 島根県 |

| 平成元年4月11日 |

| コウゾ紙は繊維が長く最も強靱です。ミツマタ紙は繊細で弾力があり、柔らかな艶があります。ガンピ紙は最も繊細で光沢があり虫の害に強い紙です。生産の多いコウゾ紙はかつて商人が帳簿に用い、火災のとき井戸に投げ込んで保存を図ることができたほどしっかりしています。 |

石州和紙(せきしゅうわし)

- せきしゅうわしのページへのリンク