小菅智淵(こすげともひろ 1832-1899)

小菅智淵は、天保3年(1832)江戸牛込区山伏町に幕臣関定孝の次男として生まれ、幼名を辰之助といった。幼いころは、儒官について漢学を学び、昌平黌に入り、学問と武技を学んだ。

22歳の時、叔母の嫁ぎ先である、幕臣小菅豊の養子となり、勝海舟らに洋式海軍伝習を行ったことで有名な軍艦操練所に出仕し、ついで幕府の洋学研究機関であった開成所に籍を置き、ついで講武所の砲兵差図役、同頭取となった。

戊辰戦争では、幕臣として官軍に抗し、江戸から会津を経て函館へと渡り、榎本武揚、荒井郁之助(函館戦争の海軍奉行、のちの初代中央気象台長)らとともに、五稜郭で最後まで戦った。

明治 3年の恩赦により、一時は徳川家の静岡藩に移ったが、人材不足の新政府に招かれ、工兵学、地図・測量学に関係し、明治12年参謀本部測量課長となった。小菅は、課長に就任するとまもなく、業務を支える人材として教導団教官小宮山昌寿、士官学校教官関定暉、士官学校付宇佐美宣勝を課僚として呼び寄せた。と、同時に日本全国測量の大計画、「全国測量一般の意見」をまとめ具申した(明治12年)。これは、「正則測量を行い全日本を縮尺5千分の1地図をもって10年間に完全に覆わんとする事業計画」であったが、遠大で実現の見込みがなく、ついで「全国測量速成意見」を提出し同年12月認可された。これにより全国の測量・地図整備計画が成立し、正則な三角測量によらない「迅速測図」と称される2万分の1地図の整備が始まり、各種測量規程や図式の整備が進んだ。

それ以前、明治6年フランス人ジョルダンの持参した「地図図式」を原胤親らと共訳したものは(「地図図式」(渲彩図式))、日本で最初の洋式図式である。

地図作成はその後、一等から三等までの三角測量を実施しての、正規な方法による5万分の1地形図の整備へと変更され、大正末年にほぼ完成を見るのであるが、小菅課長の遠大な計画こそが、基準点・地図整備体系の原型であったといえる。

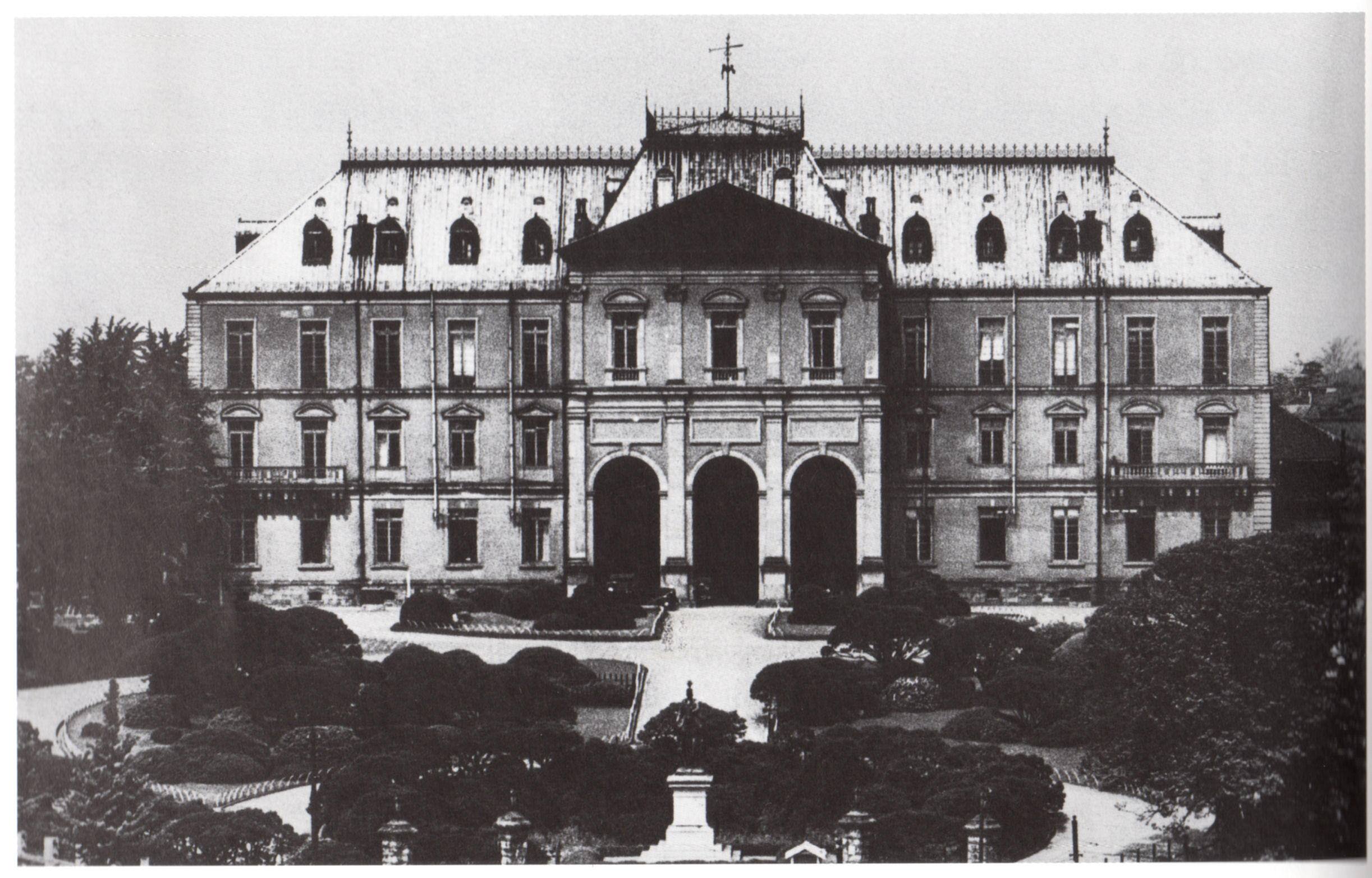

明治21年(1888)陸地測量部が正式に発足し、初代の陸地測量部長となった。この年は、 5万分の1地形図の整備に入った年でもある。しかし彼は同年12月久留米基線測量視察からの帰途名古屋で病に倒れ帰らぬ人になった。

小菅と妻作子には、2男5女があり長男が早世したため次男の如淵が小菅家を継いだ。如淵は一高を経て東京大学を卒業、会計検査院第2部長となった。智淵の弟の関定暉も、陸地測量部の初代地形課長であり、秋篠宮妃殿下(旧姓川島紀子さん)は小菅の血縁である。

- こすげともひろのページへのリンク