きむら‐ひさし【木村栄】

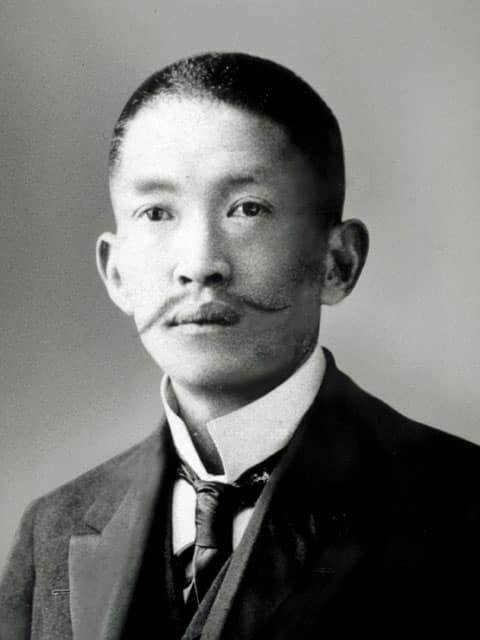

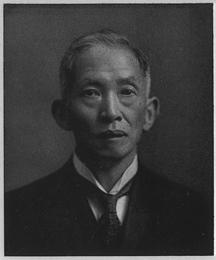

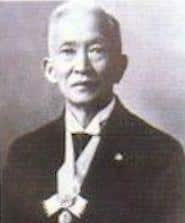

木村栄 きむら ひさし

木村栄(きむらひさし 1870ー 1943)

木村栄は、石川郡泉野村(現在の金沢市泉野町)に生まれ、1892年に東京帝国大学星学科を卒業した。1894年震災予防調査会の嘱託で北海道の地磁気測定に従事、1896年から同会の事業として東京天文台の緯度変化を観測した。1896年から1897年まで、陸軍陸地測量部修技所で星学を教えた。

明治31年(1898)の万国測地学協会総会において、国際共同の緯度観測所を北緯39度08分上に 6カ所設置することになり、日本では、翌明治32年に水沢が候補地となり、緯度観測所が設置された。

この時期は、日清戦役の後の経済状況も厳しい状況であり、アメリカ、ロシア、イタリアに次いで日本に緯度観測所を設置した明治政府の決断は驚くべきものといえる。木村は、この観測所設置に関して、田中館愛橘とともにポツダムに赴き観測方法の討議に加わり、そののち同観測所の初代所長となり緯度変化の観測・研究にあたった。

観測が始まりデータを中央局に送付したところ、中央局からは水沢のデータは精度が悪いので、他局の 2分の1の評価とした報告された。木村は、データと計算を点検し、天頂儀を分解し調査したが原因は見つからず悩んだ。ところが点検を進めるうち、中央局に対して水沢のデータが一定の周期で変化していること、中央局に対する緯度変化の変動に対し、従来の変換式に新たな一項加えることで観測結果に適合することを発見した(1902)。いわゆる緯度変化のZ項の発見である。これは、日本人が天文学に画期的貢献をした嚆矢である。

その後、1922年から1936年の間水沢に置かれた緯度変化の国際中央局の局長も努め、功績により帝国学士院恩賜賞、文化勲章を受章した。

「きむら ひさし」の例文・使い方・用例・文例

- 私がひさしぶりに、夕方のワイドショーを見た

- 彼がひさしぶりに子供の弁当を作った

- おひさしぶりです。

- おひさしぶりです

- ひさしぶりだね

- ひさしぶりですね

- 私は「ひさし」という名前だ。

- ひさしから雨水が滴り落ちている。

- ひさしからつららが垂れ下がっていた.

- 彼にひさしを貸して母屋を取られた.

- 彼にひさしを貸したら母屋まで取られるよ.

- ひさしの長い帽子

- ひさしまたはひさしの一種を装備したまたはそれらを持つ

- ひさしのある天井

- タイル屋根のひさし部分でタイル間の継ぎ目を隠す刻み飾り

- ひさしと首の防護具のついた、中世のヘルメット

- ひさしのある帽子

- きむらひさしのページへのリンク