牛伏川階段工

牛伏川階段工

| 名称: | 牛伏川階段工 |

| ふりがな: | うしぶせがわかいだんこう |

| 登録番号: | 20 - 0105 |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 所 |

| 構造: | 石造階段工、延長141m |

| 時代区分: | 大正 |

| 年代: | 大正7 |

| 代表都道府県: | 長野県 |

| 所在地: | 長野県松本市大字内田字内田山6114-261他 |

| 登録基準: | 造形の規範となっているもの |

| 備考(調査): | 明治18年以降,内務省直轄事業さらには県事業として工事が進められた牛伏川砂防事業の最後期の構造物。 日本の近代土木遺産 |

| 施工者: | |

| 解説文: | 市南部,信濃川水系の牛伏川に築かれる。フランス,バス=ザルプ地方の流路工を参考に設計されたと伝わり,19基の石造床固及び護岸工を,地形に馴染ませながら延長141mにわたり,階段状に連続させ,美しい落水表情を顕現させる。基本設計は池田圓男。 |

牛伏川フランス式階段工

(牛伏川階段工 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/12 06:20 UTC 版)

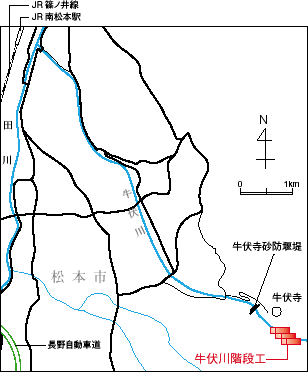

ナビゲーションに移動 検索に移動牛伏川フランス式階段工(うしぶせがわ フランスしきかいだんこう)は、長野県松本市を流れる牛伏川に設けられた、フランス式の砂防施設。延長141メートルの石張りの水路に、19段の段差が構築されている。

概要

牛伏川の上流は、脆弱な地質と急峻な地形、また乱伐や山火事などにより荒廃が進み、崩落などによる土砂の流出で河床が上がり、下流域では度々大きな水害に見舞われた。

このため、1885年(明治18年)から1918年(大正7年)までの30年間にわたって牛伏川の砂防工事が行われた。欧州で土木治水学を学んだ内務省土木部技師の池田圓男(いけだまるお)[1]が指導にあたり、河川勾配が特に急な最終部分を克服するため、フランスのプロヴァンス地方、アルプス山脈の南を流れるデュランス川・サニエール渓谷の階段工法を参考とし、当時の長野県東筑摩郡片丘村北内田に牛伏川フランス式階段工を完成させた。現在周辺にはキャンプ場や遊歩道などが整備され、人々の憩いの場となっている。

2002年(平成14年)8月、国の登録有形文化財に登録、次いで2012年7月、国の重要文化財に指定された。指定名称は「牛伏川本流水路(牛伏川階段工)」[2]。砂防施設の重文としては、富山県の白岩堰堤砂防施設に続く2例目[3]。

所在地

- 松本市大字内田字内田山6114-261

脚注

- ^ 笹本正治編「古地図で楽しむ信州」p.146

- ^ 重要文化財指定に伴い、登録有形文化財の登録は抹消されている。

- ^ 長野県/牛伏川本流水路(階段工) 熟練の石積みが光るフランス式階段工日経コンストラクション -(548) (-), 58-63, 2012-07-23

関連書籍

- 「牛伏川砂防工事沿革史 復刻版」1995年

- 「牛伏川河川改修工事沿革史」2014年

関連項目

外部リンク

- 探訪・水運ぶ石の階段 仏式階段流路工産経新聞撮影

座標: 北緯36度9分41.15秒 東経138度1分24.34秒 / 北緯36.1614306度 東経138.0234278度

固有名詞の分類

- 牛伏川階段工のページへのリンク