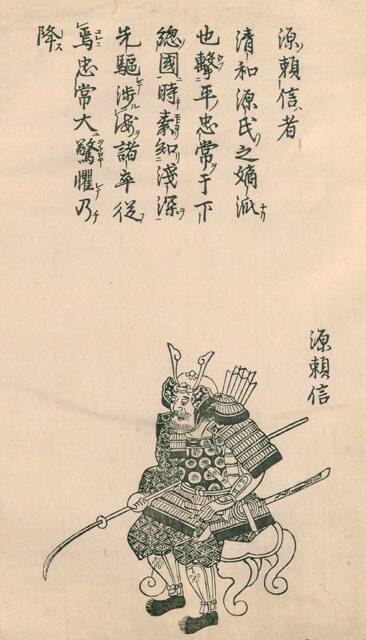

みなもと‐の‐よりのぶ【源頼信】

源頼信

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/12 14:16 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 平安時代中期 |

| 生誕 | 安和元年11月29日[1](968年12月21日) |

| 死没 | 永承3年4月17日[1](1048年6月1日) 享年81(満79歳没) |

| 改名 | 頼信、蓮心(法名)[要出典] |

| 墓所 | 大阪府羽曳野市 |

| 官位 | 従四位上[要出典]、 昇殿[要出典]、 鎮守府将軍[要出典]、 検非違使[要出典]、常陸介、伊勢守、河内守、甲斐守、 信濃守[要出典]、美濃守、 相模守[要出典]、 陸奥守[要出典]、 左馬権頭[要出典]、 冷泉院判官代[要出典]、 治部少輔[要出典]、 皇后宮亮[要出典]、 左兵衛尉[要出典]、 兵部丞[要出典]、 贈従二位[要出典] |

| 主君 | 藤原道兼、道長、頼通 |

| 氏族 | 清和源氏経基流 |

| 父母 | 父:源満仲、 母:藤原元方の娘または藤原致忠の娘 |

| 兄弟 | 頼光、頼親、頼信、頼平、頼明、頼貞、頼範、頼尋、源賢(賢快)、藤原頼親室、源敦室、藤原道綱室 養兄弟:孝道(義弟) |

| 妻 | 修理命婦 |

| 子 | 頼義、頼清、頼季、頼任、義政、 源為満室[要出典]、 源信忠室[要出典] |

源 頼信(みなもと の よりのぶ)は、平安時代中期の武将。河内国石川郡壺井を本拠地とする河内源氏の祖。源満仲[注釈 1]の三男。兄・頼光と同じく関白・藤原道兼、その死後は道長に仕え、諸国の受領を歴任した。

武勇に優れ、平忠常の乱を鎮圧した。 平維衡・平致頼・藤原保昌らと「道長四天王」、「四天王」と称された[要出典]。

略歴

頼信の史料上の初見は『本朝世紀』正暦5年(994年)3月6日条で、大索に兄頼親や叔父満政らとともに動員されているものである[2]。

『古事談』巻4には、藤原道兼の家人であった頼信が、道兼の兄・道隆の暗殺を口走り、兄頼光に制止された逸話が記述されている[3]。逸話が史実でないにせよ、道隆が関白に就任した永祚2年(990年)ごろは道兼に仕えていたとみられる[4]。長徳元年(995年)に道隆が死去したことで道兼は念願の関白に就任するが、道兼も就任後数日で死去してしまう[5]。その後は関白を継いだ道兼の弟・道長に接近を図ったとみられ、長保元年(999年)9月2日に上野介在任中の頼信は道長に馬5匹を贈っている(『御堂関白記』)[6]。

上野介在任をきっかけに、上野国を皮切りにして(上野国八幡荘の立券)、関東・東国へ河内源氏は地歩を築き始めた[注釈 2]。『今昔物語集』には上野介在任中の頼信の逸話として、藤原親孝の子を人質とした盗人を説得して投降させ、盗人に食料を与えて釈放したという話が伝えられている[注釈 3][7]。

その後も長和元年(1012年)閏10月23日に道長に馬10匹を献上しており、この時には前常陸介となっている[8]。この数年前、常陸介在任時に平忠恒(忠常)を屈服させた逸話が『今昔物語集』にある[注釈 4]。下総の豪族・平忠常は常陸国にも領地を持っていたが税を納めなかったため、頼信は平惟基ら地元の豪族を動員して忠常討伐に向かった。忠常は船を隠して渡海を防ごうとしたが、浅瀬の存在を知っていた頼信が攻め寄せたので忠常は降参して頼信に臣従したという[9]。

頼信は道長の跡を継いだ頼通とも関係を持ち、『中外抄』には頼信が頼通に息子3人を推挙した逸話が記録されており、実際に次男・頼清は頼通の家司・侍所別当となっている[10]。

平忠常の乱

万寿5年(1028年)6月、平忠常が安房国府を焼討ちして国守・平惟忠が焼死するという事件が起き、平忠常の乱が勃発した[11]。6月21日の陣定では、公卿らは追討使に頼信を推挙したが、追討使には平直方・中原成通が任命された(『左経記』)[12]。忠常と直方は高望流桓武平氏の同族だが、直方と同じ国香流の惟基が忠常討伐に加わったように、従来より直方ら国香流と忠常には対立があり、争乱は平氏の私闘という性質を帯びていた[13]。中原は早くも帰京を申請し、翌万寿6年(1029年)には中原は追討使を解任されている[14]。

このような背景から争乱は長期化し、頼信は長元3年(1030年)に甲斐守に任命されて東国に下向し、同年9月に追討使に補任されて忠常追討を命じられた[15]。忠常は6月に直方に贈り物をするなど既に戦意を低下させていたとみられ、対立関係の直方よりも一度臣従した頼信の方が忠常の交渉相手として面子が保たれるだろうという朝廷の期待通り、忠常は戦闘に及ぶことなく頼信に降伏した[16]。石清水八幡宮への告文では、乱を見事に平定できたのは、八幡大菩薩および応神天皇の血を受け継ぐ恩恵とある。

長元4年(1031年)6月に頼信は忠常の身柄とともに京に向かったが、途上の美濃国で忠常は病死する[17]。忠常の子・常昌らに対する追討も実施されることはなく、その背景には頼信による朝廷への働きかけがあったとも考えられている[18]。

乱後

7月1日に上洛した頼信には恩賞が与えられることとなり、当初老いを理由に京に近い丹波守を望んだ頼信だったが、9月には母の遺骸があることを理由に美濃守を望み、翌長元5年(1032年)2月に美濃守に任じられている[19]。頼信は美濃国にも軍事基盤を築き、池田郡司・紀維貞を娘婿とし、席田郡司・守部氏から資清(首藤氏の祖)を郎党とした[20]。

河内源氏の祖とされるように、頼信は河内国石川郡壺井(現・大阪府羽曳野市)に拠点を築いた。その時期は、偽文書という説もあるが、頼信が誉田八幡宮または石清水八幡宮に奉納した告文で河内守に就任したとされる永承元年(1046年)という説がある[21]。その頃は頼信の最晩年であることから、江戸時代の『通法寺縁起』が頼信の河内進出を寛仁4年(1020年)とするように、もっと早い時期から河内に拠点が成立していたとみられている[22]。

嫡男・頼義は平直方の娘を娶り、坂東平氏嫡流勢力を受け継ぐことになった。

『尊卑文脈』などによれば、永承3年(1048年)に81歳で没[23]。

墓は、河内源氏の菩提寺の通法寺近くの大阪府羽曳野市に、頼義・義家と共にある[24]。

官歴

※日付=旧暦

- 987年(寛和3年)2月19日、左兵衛少尉に任官[要出典]。

- 999年(長保元年)9月2日、見上野介(『御堂関白記』)[6]。

- 1001年(長保3年)2月26日、上野介を退任?[要出典]

- 1012年(長和元年)閏10月23日、前常陸介(『御堂関白記』)[8]。

- 1019年(寛仁3年)春、石見守に任官、7月に赴任[要出典]。

- 1023年(治安3年)8月、鎮守府将軍に任官[要出典][疑問点]。

- 1028年(長元元年)6月21日、前伊勢守(『左経記』)[26]。

- 1030年(長元3年)、甲斐守に任官[15]。

- 1031年(長元4年)1月6日、従四位下に昇叙し、甲斐守如元[要出典]。

- 1032年(長元5年)2月8日、美濃守に遷任[19]。

- 1046年(永承元年)、河内守に任官(「頼信告文」)[21]

- 1047年(永承2年)、従四位上に昇叙[要出典]。

系譜

脚注

注釈

出典

- ^ a b 『朝野旧聞裒藁 第1輯』東洋書籍出版協会、1923年、pp.9-10。

- ^ 元木 2017, p. 28.

- ^ 元木 2017, p. 3.

- ^ 元木 2017, p. 29.

- ^ 元木 2017, p. 30.

- ^ a b 元木 2017, p. 32.

- ^ 元木 2017, pp. 41–42.

- ^ a b 元木 2017, pp. 32–33.

- ^ 元木 2017, pp. 47–48.

- ^ 元木 2017, p. 9.

- ^ 元木 2017, p. 52.

- ^ 元木 2017, pp. 53–54.

- ^ 元木 2017, p. 55.

- ^ 元木 2017, p. 56.

- ^ a b 元木 2017, pp. 61–62.

- ^ 元木 2017, pp. 57, 61–63.

- ^ 元木 2017, p. 63.

- ^ 元木 2017, p. 64.

- ^ a b 元木 2017, pp. 65–67.

- ^ 元木 2017, pp. 67–69.

- ^ a b 元木 2017, pp. 14, 36, 69.

- ^ 元木 2017, pp. 36–38.

- ^ 元木 2017, p. 69.

- ^ 元木 2017, pp. 181–183.

- ^ 元木 2017, p. 213.

- ^ “史料大成 第4”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 2024年11月15日閲覧。

- ^ 元木 2017, p. 26.

参考文献

- 元木泰雄『源頼義』吉川弘文館〈人物叢書〉、2017年。ISBN 978-4642052825。

- 寺内浩『源頼信』吉川弘文館〈人物叢書〉、2025年。ISBN 978-4642053198

関連文献

- 元木泰雄『河内源氏 頼朝を生んだ武士本流』中公新書、2011年

関連項目

源頼信と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 源頼信のページへのリンク