彗星探査

太陽に近づくと美しく輝く彗星は、直径数kmの氷や岩のかたまり

太陽系のなかには8つの惑星のほかにも、太陽のまわりを回っている天体があります。その1つが彗星(すいせい)です。彗星は、太陽に近づくと長い尾を引いて美しく輝きます。その本体は、直径数kmの核と呼ばれる氷や岩のかたまりです。これが太陽に近づくと、ガスやちりが蒸発(じょうはつ)して、尾を引くように見えるのです。彗星は太陽に近づくたびに蒸発してしまうので、やがては消滅してしまいます。

ハレー彗星は暗黒色で活発な動きをする微惑星

1986年3月、日本、旧ソ連、そしてESA(欧州宇宙機関)の打ち上げたハレー彗星探査機がそれぞれ接近し、はじめて彗星を間近から観測することに成功しました。観測結果によると「汚れた雪だるま」といわれてきた彗星が、核の色が岩石の表面に炭素のような物質がこびりついたような黒い色をしていて、微惑星に似たものであることがわかりました。また、長さ15km、幅6kmと細長いピーナツ型であることがわかりました。さらに核のまわりの凍ったガスやちりが、太陽からの熱や風によって激しいジェット噴射をしていることや、予想以上に多いちりを観測したことによって、彗星はこれまで考えられていたよりも活発な天体であることがわかりました。

ESA(欧州宇宙機関)が打ち上げた探査丘ジオット」が撮影したハレー彗星の核

国際協力の結実「ハレー艦隊」が1986年3月にハレー彗星を観測

ハレー彗星に接近したのは1985年1月に打ち上げられた日本の宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))のさきがけと、1985年8月に後を追ったすいせいです。2機の探査機は翌1986年3月にESA(欧州宇宙機関)のジオット、旧ソ連の2機の「ベガ」、アメリカの太陽観測のアイスとともに、1976年ぶりに回帰してきたハレー彗星を接近観測しました。人々はこれを「ハレー艦隊」と呼び、宇宙科学史上最大規模の国際協力が実を結んだこの快挙をたたえました。すいせいはハレー彗星へ15万kmまで接近して彗星のコマ(水素ガスの雲)や尾のガスなどを観測しました。

NASAの彗星探査機「スターダスト」が彗星のコマのサンプルを地上に持ち帰る

1999年2月に打ち上げられたNASAの彗星探査機「スターダスト」は2004年1月にワイルド2彗星に接近、彗星のコマのサンプルや彗星のまわりにある微少な物質を採取しました。その後、スターダストは地球に向かい、彗星のサンプルの入ったカプセルを地球上空で切り離し、2006年1月15日、米国ユタ州の砂漠地帯にある米空軍飛行訓練地域に無事に着地させることに成功しました。彗星のサンプルを持ち帰ったのは世界で初めてのことになります。

地上に帰還した彗星探査機「スターダスト」の回収カプセル(NASA提供)

彗星に衝突体を打ち込んだ彗星探査機「ディープ・インパクト」

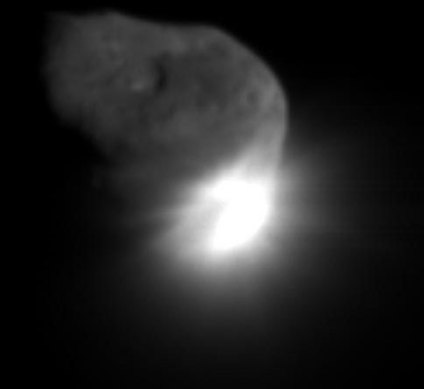

彗星に大きな弾丸を撃ちこみ、それによって開く穴を観測して、彗星の内部構造を明らかにしようという計画が、NASAの「ディープインパクト」計画です。2005年1月13日に打ち上げられた彗星探査機「ディープインパクト」は2005年7月4日午後2時50分(日本時間)、テンペル第一彗星(9P/Tempel)に重さ370kgの銅製の衝突体(インパクター)を衝突させることに成功しました。

衝突の様子は探査機本体が彗星の背後から撮影に成功しました。またハッブル宇宙望遠鏡やESA(ヨーロッパ宇宙機関)の彗星探査機ロゼッタ等も撮影、日本のすばる望遠鏡も撮影に成功し、彗星から物質が勢いよく放出されている様子をとらえています。

彗星探査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 14:06 UTC 版)

詳細は「彗星#彗星探査機による観測」を参照 1986年にハレー彗星が地球に接近することを契機に、欧州宇宙機関(ジオット)や日本の宇宙科学研究所(さきがけ、すいせい)が本格的な宇宙探査機を送り込むようになり、ソ連も彗星探査機(ベガ1号・2号)を送り込むことになったが、アメリカはハレー彗星専用の探査機は送り込まずに欧州宇宙機関と共同で運用していた太陽系探査機(アイス)をハレー彗星に接近する軌道にのせ、3カ国1地域による共同観測が行われた。これらのハレー彗星探査機群はハレー艦隊と呼ばれた。その後アメリカはディープ・インパクトやスターダストなどを彗星に送り込み、それらの成果も挙がりつつある。

※この「彗星探査」の解説は、「宇宙探査機」の解説の一部です。

「彗星探査」を含む「宇宙探査機」の記事については、「宇宙探査機」の概要を参照ください。

彗星探査と同じ種類の言葉

- 彗星探査のページへのリンク