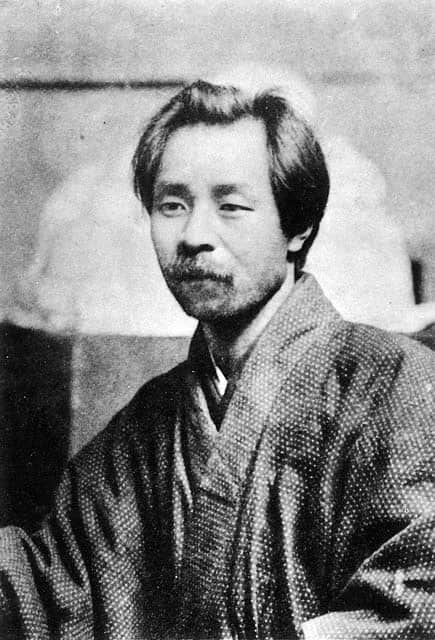

おぎわら‐もりえ〔をぎはらもりヱ〕【荻原守衛】

荻原守衛 おぎわら もりえ

長野生まれ。彫刻家。明治32年(1899)上京、小山正太郎の不同舎に入門し画家を志す。34年(1901)渡米、36年(1903)渡仏、ロダンの作品に感動して彫刻に転じた。40年(1907)初めてロダンを訪問。41年(1908)帰国、「文覚」を制作。42年(1909)「デスペア」制作。43年(1910)代表作とされる「女」(重要文化財)を完成したが、4月急逝した。日本における本格的な近代彫刻の導入者とされる。

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

荻原碌山

(荻原守衛 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 13:50 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

| おぎわら ろくざん | |

|

|

| 生誕 | 荻原 守衛 1879年12月1日  日本・長野県南安曇郡東穂高村 日本・長野県南安曇郡東穂高村 |

| 死没 | 1910年4月22日(30歳没) 日本・東京府東京市 日本・東京府東京市 |

| 墓地 | 安曇野市穂高 |

| 教育 | アカデミー・ジュリアン彫刻部 |

| 著名な実績 | 彫刻 |

| 代表作 | 女 |

| 受賞 | 入賞 – 第二回文展 1908年 文覚 |

| 後援者 | 相馬愛蔵 相馬黒光 |

| 活動期間 | 1904年 - 1910年 |

| 影響を受けた 芸術家 |

オーギュスト・ロダン |

荻原 碌山(おぎわら ろくざん[1] / おぎはら ろくざん[2][3]、1879年(明治12年)12月1日 - 1910年(明治43年)4月22日)は、明治期の彫刻家。本名は守衛(もりえ)、「碌山」は号である[註 1]。長野県東穂高村(現:安曇野市)出身[5]。

経歴

少年時代

守衛は幼い頃から病弱で、大好きな読書をしたり、絵を描いて過ごしていた。17歳の時、通りがかりの女性に声をかけられる。田舎では珍しい白いパラソルをさし、大きな黒い瞳をした美女の名は相馬黒光。尊敬する郷里の先輩相馬愛蔵の新妻で、守衛の3歳年上であった。東京の女学校で学んだ黒光は、文学や芸術を愛する才気あふれる女性。碌山はそんな黒光から、あらゆる芸術についての知識を授けられ、未知なる世界の扉を開いていく。やがて芸術への情熱に目覚めた碌山は洋画家になろうと決意する。

海外留学

本格的な勉強をしようと、1901年 (明治34年) アメリカのニューヨークに渡り絵画を学ぶ。アルバイトをしながら、アカデミーで西洋画の基礎を学び、来る日も来る日もデッサンを続けた。人間を描くことに夢中になった彼は、目に見えない骨格や筋肉の動きまで徹底的に研究。つぶさに肉体を写し取ろうとした。しかし、守衛はまだ本当に描くべきものを見出せずにいた。そんな修行の日々に1903年 (明治36年) アメリカからフランスのパリに訪れた守衛は衝撃的な作品に出会う。1904年 (明治37年)に後に近代彫刻の父といわれる オーギュスト・ロダンの「考える人」を見て彫刻を志す。守衛は「人間を描くとはただその姿を写し取ることではなく、魂そのものを描くことなのだ」と気づかされる。1906年 (明治39年) にはアメリカから再度渡仏。アカデミー・ジュリアンの彫刻部教室に入学し、彫刻家になろうと決意する。学内のコンペでグランプリを獲得するほどの実力を身につけていった。1907年 (明治40年)ロダンに面会。「女の胴」「坑夫」などの彫刻を制作。イタリア、ギリシャ、エジプトを経て帰国。

黒光との再会

帰国した守衛は東京新宿にアトリエを構え、彫刻家・荻原碌山として活動を始める。そんな碌山に運命の再会が待っていた。憧れの女性、黒光である。黒光はその頃、夫の相馬愛蔵と上京し、新宿に中村屋を開業していた。碌山は黒光の傍で作品を作る喜びに心躍らされた。相馬夫妻はそんな碌山を夕食に招くなど、家族ぐるみのつき合いが始まった。黒光の夫、愛蔵は仕事で家を空けることも多く、留守の時には碌山が父親代わりとなって子供たちと遊んだ。黒光は碌山を頼りにし、碌山はいつしか彼女に強い恋心を抱くようになった。しかし、それは決して許されない恋であった。ある日のこと、碌山は黒光から悩みを打ち明けられる。それは夫の愛蔵が浮気をしているという告白だった。愛する女性の苦しみを知り、碌山の気持ちはもはや抑えようにもない炎となって燃え始めた。碌山は当時、パリにいた友人の高村光太郎宛ての手紙で「我 心に病を得て甚だ重し」と苦しい胸のうちを明かしている。

文覚

行き場ない思いを叩きつけるかのように碌山はひとつの作品を作り上げる。1908年 (明治41年) 第二回文展で入選した「文覚」である。人妻に恋した文覚は、思い余ってその夫を殺害しようとしたが、誤って愛する人妻を殺してしまった。大きく目を見開き、虚空をにらみつけた文覚。力強くガッシリとした太い腕。そこにはあふれる激情を押さえ込もうとした表現されているかのようであった。碌山は愛する人を殺め、もだえ苦しむ文覚の姿に抑えがたい自らの恋の衝動とそれを戒める激しい葛藤を重ね合わせた。

デスペア

一方、黒光は碌山の気持ちを知りながらも、不倫を続ける夫の憎しみにもがき苦しんでいた。碌山は黒光に「なぜ別れないんだ ? 」と迫った。しかし、その時黒光は身体に新しい命を宿していた。母として妻として守るべきものがあった。出口のない葛藤のなかで碌山は作品を生み出していく。体を地面に伏せ、顔をうずめた女性「デスペア」1909年 (明治42年)。苦しみながらも現実を生きていかなければならない。そこには逃れられない黒光の絶望感が込められていた。

母と病める子

1910年 (明治43年) 追い討ちをかけるように不幸な出来事が起こる。黒光の次男の体調が悪くなり、病に伏せる日が多くなった。次男を抱える黒光を碌山は来る日も来る日も描き続け、「母と病める子」を世に出した。消えかかる幼い命を必死に抱きとめようとする黒光の姿がよく描かれている。

女

しかし、母の願いもむなしく次男はこの世を去った。悲しみのなか、気丈に振舞う黒光に碌山は運命に抗う人間の強さを見出してゆく。そして思いのたけをぶつけるように、同年「女」を制作する。この像は何かに捕らわれているかのようにしっかりと後ろで両手が結ばれ、跪(ひざまず)きながらも立ち上がろうとし、天に顔を向けている。信州大学名誉教授の仁科惇はこの「女」を「矛盾しているかもしれないが、碌山は希望と絶望が融合した作品である。手を後ろに組んで跪いて立ち上がっているのは一種の絶望感の現れでしょうし、そうは言っても顔は天井に向けられ、この構成全体から、希望といったものが込められている。そういう葛藤を『相克の中の美』が宿っているのではないか。自分の思いを作品に昇華させた」と評している。

同年4月20日の夜、荻原は相馬家の茶の間で雑談中に喀血し、22日の午前二時半ごろに歿した[4]。荻原の死後、彼の友人である戸張孤雁から荻原のアトリエを片付けるように促された黒光は、この像を見て「胸はしめつけられて呼吸は止まり・・・自分を支えて立っていることが、出来ませんでした」と語っている[6][7]。

年譜

- 1879年(明治12年)長野県南安曇郡東穂高村に5人兄弟の末っ子として生まれる。

- 1896年(明治29年)頃相馬黒光と出会う。

- 1899年(明治32年)上京。黒光の母校である明治女学校の巌本善治の許可を受け、同校敷地内に画室深山軒を建築する。不同舎に入塾して絵画を学ぶ[8]。

- 1901年 (明治34年)より渡米、西洋画を学ぶ。

- 1904年 (明治37年)パリでオーギュスト・ロダンの「考える人」を見て彫刻を志す。

- 1906年 (明治39年)渡仏。アカデミー・ジュリアンの彫刻部に入学。

- 1907年 (明治40年)ロダンに面会。「女の胴」「坑夫」などを制作。

- 1908年(明治41年)3月帰国。新宿角筈にアトリエを建築、中村屋に通いながら彫刻家として活動を始める[9]。「文覚」第二回文展で入選。

- 1909年 (明治42年)「デスペア」。第三回文展に「北条虎吉像」「労働者」を出品。

- 1910年 (明治43年)「母と病める子」「女」制作。4月22日急逝。第四回文展にて「女」文部省が買上げ。

主な作品

収蔵美術館

刊行著作

- 『彫刻真髄 荻原守衛全文集』 中央公論美術出版、1971、新装版2004

- 『碌山日記 つくまのなべ』 同朋舎、1980。杉井六郎編

ギャラリー

その他エピソード

- 臼井吉見『安曇野』(筑摩書房)は、碌山、相馬夫妻、井口喜源治など安曇野ゆかりの人物の群像を描いた長編歴史小説。

- 2007年2月3日にTBS系列でドラマ「碌山の恋」が放映された。碌山役は平山広行、相馬黒光役は水野美紀。制作は信越放送。

演じた俳優

脚注

註釈

- ^ 碌山の名は夏目漱石の小説「二百十日」の登場人物である「碌さん」に由来する。荻原はこの碌さんの性格を気に入っており、友人たちからも荻原さんと呼ばれずに碌さんと呼ばれていた。それが転じて碌山となったという[4]。

- ^ アカデミー・ジュリアン在籍時にイタリア人をモデルとして制作された[11]。

- ^ 像主の北条虎吉は碌山の兄の友人で、虎吉の依頼により制作された。「労働者」とともに第3回文展に出品されたが、高村光太郎はこの作には人間が見えると称賛している[12][13]。

- ^ 絶作。像主は黒光ではないが、黒光に代表される普遍的な女性像を表現しているものと解釈されている[2][14]。

- ^ 像主は黒光と彼女の次男である襄二、この絵が描かれた翌日に襄二は没した[9][15]。

出典

- ^ 三木多聞, “荻原守衛 おぎわらもりえ”, 日本大百科全書(ニッポニカ), 小学館

- ^ a b “荻原守衛(碌山)”. 中村屋. 2019年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。

- ^ “荻原守衛(おぎはらもりえ)(碌山)略年譜”. 碌山美術館. 2019年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月14日閲覧。

- ^ a b 黙移(1977年)207頁

- ^ “碌山美術館:ミュージアム検索|美術館・アート情報 artscape”. 美術館・アート情報 artscape. 2023年4月12日閲覧。

- ^ 黙移(1977年)242、243頁

- ^ “戸張孤雁氏像 とばりこがんしぞう”. 文化遺産オンライン. 文化庁. 2019年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月20日閲覧。

- ^ 平成28年度安曇野検定準備講座(2016年)5頁

- ^ a b 平成28年度安曇野検定準備講座(2016年)6頁

- ^ 女 荻原守衛 e国宝

- ^ “坑夫”. 文化遺産オンライン. 文化庁. 2019年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。

- ^ “北条虎吉胸像 ほうじょうとらきちきょうぞう”. 文化遺産オンライン. 文化庁. 2019年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月12日閲覧。

- ^ “北条虎吉像”. 八十二文化財団. 2019年1月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月14日閲覧。

- ^ “女”. 文化遺産オンライン. 文化庁. 2019年1月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年1月14日閲覧。

- ^ 黙移(1977年)「図版目次」XVI頁

参考文献

- 『平成28年度安曇野検定準備講座』(PDF)安曇野市、2016年10月20日、1-10頁。

- 相馬黒光『黙移 : 明治・大正文学史回想』(新装版)法政大学出版局、1977年6月(原著1936年)。全国書誌番号:77012958。

外部リンク

荻原守衛と同じ種類の言葉

- 荻原守衛のページへのリンク