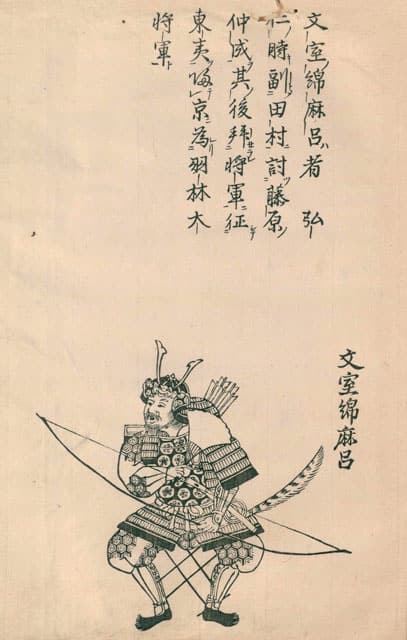

ふんや‐の‐わたまろ【文室綿麻呂】

文室綿麻呂

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/15 00:47 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 平安時代初期 |

| 生誕 | 天平神護元年(765年) |

| 死没 | 弘仁14年4月26日(823年6月8日) |

| 改名 | 三諸綿麻呂→三山綿麻呂→文室綿麻呂 |

| 官位 | 従三位・中納言、勲四等 |

| 主君 | 桓武天皇→平城天皇→嵯峨天皇 |

| 氏族 | 三諸朝臣→三山朝臣→文室朝臣 |

| 父母 | 父:三諸大原 |

| 兄弟 | 綿麻呂、正嗣、名嗣、秋津、海田麻呂、宮田麻呂 |

| 子 | 巻雄 |

文室 綿麻呂(ふんや の わたまろ)は、平安時代初期の公卿。備前守・三諸大原の長男。官位は従三位・中納言。勲位は勲四等。

経歴

延暦11年(792年)に父・大原と同時に文室真人から三諸朝臣へ改姓する。延暦14年(795年)従五位下・右大舎人助に叙任される。桓武朝後半に、延暦15年(796年)近衛将監、延暦22年(803年)近衛少将と武官を務める傍ら、近江大掾・出羽権守・播磨守と地方官も兼ねる。この間の延暦20年(801年)には坂上田村麻呂らと共に蝦夷征討のために東北地方へ派遣されると、田村麻呂らと共に昇叙され正五位上に昇進している。

大同元年(806年)平城天皇の即位に伴って従四位下に叙せられ、侍従に中務大輔を兼ねて天皇の身近に仕える。平城朝では右兵衛督・右京大夫・大舎人頭を歴任し、大同4年(809年)には三山朝臣姓、次いで文室朝臣姓を賜与されている。同年4月に平城天皇の弟である嵯峨天皇が即位すると左兵衛督に転じ、大膳大夫・兵部大輔・播磨守を務める。

翌大同5年(810年)9月に発生した薬子の変では平城上皇と共に平城宮にいたが、平安京に召還され左衛士府に拘禁されてしまう。しかし、大納言となっていた田村麻呂が東国へ向かった平城上皇を迎え撃つために美濃道に向かう際に、武術に優れ辺境での戦闘の経験が豊富であることを理由に綿麻呂を同行させたい旨を上奏する。結局上奏は認められ、綿麻呂は正四位上・参議に叙任されて同行することになった。綿麻呂は歓喜勇躍し乗馬して出撃したという[1]。

薬子の変後、大蔵卿・陸奥出羽按察使を兼ね、東北地方に駐在して蝦夷征討の責任者を務める。特に弘仁2年(811年)には以下の通り、活発に活動した様子が『日本後紀』に記載されている。なお、同年12月には征討によって蝦夷を制圧し、辺境の防衛体制を解除させた功労により、従三位に叙せられ、勲五等の叙勲を受けている。

- 2月5日:陸奥国・出羽国の兵士26,000人を動員して、爾薩体[2](現在の岩手県二戸郡から青森県南部にかけての一帯)・弊伊(現在の岩手県上閉伊郡・下閉伊郡)の蝦夷2村を征討する準備が完了したことから6月上旬に出撃する旨を上奏する。

- 3月9日:兵士1万人の減員を上奏。

- 3月20日:朝廷から蝦夷征討の出撃が許されるが、兵士1万人の減員は不要との勅を受ける。

- 4月17日:征夷将軍に任ぜられる。

- 5月10日:城柵の周辺に居住している俘囚が増加ししてきたため、出兵中に野心を起こして騒擾が発生することを防ぐために綏撫を加えることを上奏し、許される。

- 5月19日:蝦夷征討の準備を行っている途中である旨の上奏を行ったことから、2月の上奏と矛盾があるとして朝廷から準備不足と判断され、翌年6月に出撃すべき旨の勅を受ける。

- 7月4日:俘囚の兵1000人を吉弥侯部於夜志閇に委ねて弊伊村を襲伐すべきと上奏。

- 7月14日:朝廷から、弊伊村の夷俘は仲間が多いため、陸奥・出羽両国の俘囚の兵1000人ずつを動員して8 - 9月の間に左右に軍を展開して攻撃すべきこと、副将軍・陸奥出羽両国司と詳細な征討計画を上奏すべき旨の勅を受ける。

- 9月22日:兵員不足および兵糧の輸送の遅滞を理由に、陸奥国の兵士1000人の追加を上奏。

- 10月4日:兵士の追加が朝廷より許可される。

- 10月5日:蝦夷に対する攻撃により、蝦夷を多数殺害・捕獲し、降伏させたこと、およびその蝦夷を朝廷に進上したい旨を上奏。

- 10月13日:朝廷より、降伏した蝦夷は希望により内国に移住させ、既に帰順していた俘囚は陸奥・出羽国に配置させ、新たに捕獲した蝦夷のみ朝廷へ進上させるべき旨の勅を受ける。

- 閏12月11日:蝦夷を全滅させたことにより、兵士配備の縮小、百姓に対する徴兵の廃止・4年間の課税免除を上奏し、許される。

後に衛門督・右近衛大将を経て、弘仁9年(818年)に中納言に昇進する。弘仁14年(823年)4月26日薨去。享年59。最終官位は中納言兼右近衛大将従三位。勲位は勲四等。

官歴

注記のないものは『六国史』による。

- 延暦11年(792年) 日付不詳:文室真人から三諸朝臣に改姓

- 延暦14年(795年) 2月7日:従五位下[3]。7月:右大舎人助[3]。

- 延暦15年(796年) 10月27日:近衛将監

- 延暦18年(799年) 正月29日:近江大掾

- 延暦20年(801年) 閏正月26日:出羽権守[3]。11月7日:正五位上[3]

- 延暦22年(803年) 5月17日:近衛少将[3]

- 大同元年(806年) 4月18日:播磨守。5月1日:侍従。5月18日:従四位下[3]。6月16日:兼中務大輔[3]

- 大同2年(807年) 正月5日:右兵衛督[3]。2月29日:兼右京大夫[3]

- 大同3年(808年) 8月3日:大舎人頭

- 大同4年(809年) 正月21日:三山朝臣に改姓。4月:左兵衛督[3]。5月5日:兼大膳大夫[3]。6月:文室朝臣に改姓、兵部大輔[3]

- 大同5年(810年) 2月7日:播磨守[3]。9月11日:正四位上・参議。9月16日:大蔵卿兼陸奥出羽按察使

- 弘仁2年(811年) 4月17日:征夷将軍。12月13日:従三位、勲五等[3]

- 弘仁3年(812年) 12月5日:左衛門督

- 弘仁4年(813年) 5月30日:征夷将軍

- 弘仁5年(814年) 8月28日:右衛門督。日付不詳:勲四等[3]

- 弘仁7年(816年) 正月10日:兼備前守[3]。3月3日:兼右京大夫[3]。12月1日:右近衛大将[3]

- 弘仁8年(817年) 11月18日:兼兵部卿[3]

- 弘仁9年(818年) 6月16日:中納言

- 弘仁14年(823年) 4月:左衛門督兼大膳大夫[3]。4月26日:薨去(中納言兼右近衛大将従三位)

系譜

脚注

参考文献

- 森田悌『日本後紀 (上)』講談社〈講談社学術文庫〉、2006年

- 森田悌『日本後紀 (中)』講談社〈講談社学術文庫〉、2006年

- 『公卿補任 第一篇』吉川弘文館、1982年

- 宝賀寿男『古代氏族系譜集成』古代氏族研究会、1986年

- 中田憲信編、木村信行訳『皇胤志 第二巻』日本歴史研究所、1994年

関連項目

文室綿麻呂と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 文室綿麻呂のページへのリンク