ふじわら‐の‐ただふみ〔ふぢはら‐〕【藤原忠文】

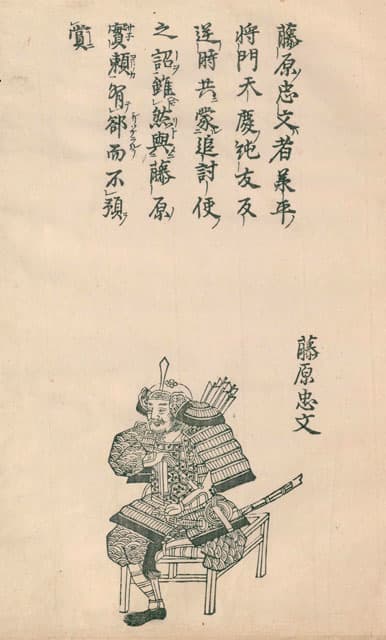

藤原忠文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/07 03:31 UTC 版)

|

|

|

|---|---|

|

|

| 時代 | 平安時代前期 - 中期 |

| 生誕 | 貞観15年(873年) |

| 死没 | 天暦元年6月26日(947年7月16日) |

| 別名 | 宇治民部卿、悪霊民部卿 |

| 官位 | 正四位下、参議、贈正三位、中納言 |

| 主君 | 宇多天皇→醍醐天皇→朱雀天皇→村上天皇 |

| 氏族 | 藤原式家 |

| 父母 | 父:藤原枝良、母:息長息継の娘 |

| 兄弟 | 忠文、忠舒、忠家、忠衡 |

| 子 | 滋望 |

藤原 忠文(ふじわら の ただぶみ)は、平安時代前期から中期にかけての公卿。藤原式家、参議・藤原枝良の三男。官位は正四位下・参議、贈正三位・中納言。宇治民部卿とも呼ばれる。

経歴

内舎人・修理少進を経て、醍醐朝の延喜4年(904年)従五位下に叙せられる。のち、左馬頭・左衛門権佐・右近衛少将等の武官を務める一方で、紀伊権介・播磨介・讃岐介と地方官を兼ねた。

延長4年(926年)従四位下・摂津守に叙任されて以降、丹波守・大和守と醍醐朝末から朱雀朝前期にかけて畿内の国司を務める。承平7年(937年)修理大夫として京官に復すと、承平8年(938年)正四位下に叙せられ、天慶2年(939年)参議に任ぜられ公卿に列した。

天慶3年(940年)関東で反乱を起した平将門を追討するために、右衛門督兼征東大将軍に任じられ、68歳の高齢ながら将門追討の責任者となる。しかし、忠文が関東に到着する前に将門は平貞盛・藤原秀郷らに討たれた(平将門の乱)。翌天慶4年(941年)今度は瀬戸内海で反乱を起こした藤原純友を追討するために征西大将軍に任ぜられているが、こちらも大蔵春実らの活躍により、忠文に戦功の機会はなかった(藤原純友の乱)。乱後は民部卿を兼ねている。

村上朝の天暦元年(947年)6月26日に薨去。享年75。最終官位は参議民部卿正四位下兼行紀伊権守。没後、中納言正三位を贈られている。馬・鷹の名手であった。

逸話

忠文は老齢を押して平将門の乱鎮圧のために東国へ向かったものの、東国到着の前に将門が討伐されてしまったために、大納言・藤原実頼が嘉賞に反対し、忠文は恩賞を得られなかった。忠文はこれに不満を持ち、辞任を申し出るが許されなかった。その後、天暦元年(947年)6月に忠文が没すると、同年10月に実頼の娘・述子(村上天皇の女御)が、11月には実頼の長男・敦敏が相次いで死去したために、忠文の怨霊が実頼の子孫に祟ったと噂されたという。このことから忠文は悪霊民部卿とも呼ばれ、その霊を慰めるため宇治に末多武利神社が創建された。

近衛府で宿直を務めた際、馬寮から取り寄せた一頭の馬を枕元に立てて、馬が秣を食べる音を聞く事で、眠らないようにしていたという[1]。

官歴

『公卿補任』による。

- 寛平2年(890年) 2月27日:内舎人

- 延喜2年(902年) 9月15日:修理少進

- 延喜4年(904年) 正月7日:従五位下(陽成院)

- 延喜7年(907年) 2月29日:左馬頭

- 延喜14年(914年) 4月22日:紀伊権介

- 延喜17年(917年) 正月7日:従五位上。5月20日:左衛門権佐

- 延喜19年(919年) 正月28日:右近衛少将

- 延喜20年(920年) 9月22日:兼播磨介[2]

- 延喜23年(923年) 2月28日:正五位下。4月29日:兼春宮大進(春宮・慶頼王)

- 延長3年(925年) 正月30日:兼讃岐介。6月19日:止春宮大進[2]

- 延長4年(926年) 正月7日:従四位下。正月29日:摂津守

- 延長9年(931年) 3月13日:丹波守

- 承平2年(932年) 11月16日:従四位上(主基)

- 承平6年(936年) 正月29日:大和守

- 承平7年(937年) 3月8日:修理大夫

- 承平8年(938年) 正月7日:正四位下

- 天慶2年(939年) 12月27日:参議、修理大夫如元

- 天慶3年(940年) 正月19日:兼右衛門督征東大将軍、修理大夫如元

- 天慶4年(941年) 3月28日:兼備前守。5月19日:征西大将軍。12月18日:兼民部卿、止右衛門督

- 天慶8年(945年) 8月15日:骸骨上表、不許。8月20日:藤季方返給表

- 天慶9年(946年) 2月7日:兼備前権守

- 天慶10年(947年) 2月1日:兼紀伊権守。6月26日:薨去(参議民部卿正四位下兼行紀伊権守)、贈中納言正三位

系譜

脚注

出典

- 『公卿補任 第一篇』吉川弘文館、1982年

- 『尊卑分脈 第二篇』吉川弘文館、1987年

| 軍職 | ||

|---|---|---|

| 先代 源清蔭 |

右衛門督 940 - 942 |

次代 源高明 |

藤原忠文と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 藤原忠文のページへのリンク