室谷疏水

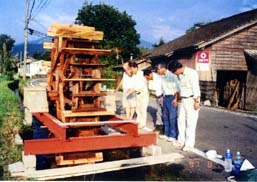

水車 |

疏水の概要 | |

| ■疏水の所在 鹿児島県姶良郡湧水町北方地区 疏水延長 8,520m 受益面積 138.4ha ■所在地域の概要 本地域は霧島連山西端の山麓に位置し、町の中央部を貫流する川内川流域に広がる肥沃な水田地帯を形成しており、水稲を中心に畜産、たばこ、野菜等の複合経営による農業生産を展開している地域である。 山間棚田を除いてほとんどの水田が区画整備を終えており、川内川沿いの143haを栗野町土地改良区が管理している。 町ではこの地区を中心に、ブロックローテーションによる3年間周期の集団転作が、年間95ha程度実施されている。現在は集団転作地を中心に、飼料作物、大豆、たばこ、白ネギ(深ねぎ)が作付けされている。又、本地域にはJAのライスセンターをはじめ野菜集荷場、農産物開発加工センター、育苗センター、たばこ乾燥場等、本町農業関係の施設が集中し、一方ではIC工場をはじめとする、誘致企業や地元企業も多数この地に点在している。農林商工業のバランスの調った区域であり、農業地域振興にも大変貢献している。 地域の年間行事も農商工業の方々と一体となって運営され、水神祭等地域民との交流もあらゆる方面で図られ、緑と水に囲まれた美しい農村の景観と、国土環境保全に寄与している地域である。 ■疏水の概要・特徴 藩政時代農地からの貢租が最大の経済的な基礎で、幕府、諸藩とも陸稲から水稲への作付け転換を奨励、薩摩藩も万治年間 (1658年〜)から新田開発を大規模に経営した。 本新田も寛文6年(1666年)薩摩藩により開通、川内川本流の利水工事としては、最初のものである。シラスや火山岩の山にトンネルをつくり谷間には水路の樋を架け、その一つ一つに農民の悲願執着が刻まれている。 明治から大正にかけては、水田の排水改良や田区改正など開発地の再整備が行われ、災害に強い安定した農業生産が確保されるように整備が進められ、当新田も明治43年鹿児島県の指令により水田農業の確立を重視し、北方疏水工事と称し、石川県出身の農会技師が主唱者となり、大正元年から工事を開始し大正3年に新たに延長2,970メートルの疏水が増設完成し、その後地域民は主唱者である室谷専一氏に感謝の意味を込め、室谷新田と呼ぶようになった。当時では、珍しいサイホン式の工法も取り入れられている。 当時の完成写真も一部保管されている。 |

- 室谷疏水のページへのリンク