合成ガソリン

【英】: synthetic gasoline

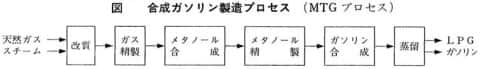

| 天然ガス、石炭、オイル・シェールなど石油や石油製品以外のものから製造したガソリンをいう。 ガソリン留分以外の石油留分からアルキレーションや重合により合成されるガソリンは、一般に合成ガソリンとはいわない。合成プロセスには、いったん合成原油を製造し、これから合成ガソリンを分留するものと、直接ガソリンを合成するものがあるが、いずれも製造コストが高いため商業的に稼働しているものは極めて少ない。稼働中のプロセス例としては以下のようなものがある。 (1) 天然ガスを原料とするメタノール経由の合成プロセス例:Mobil 社が開発したプロセスで、MTG(methanol-to-gasoline)法といわれており、天然ガスとスチームからメタノールを製造し、ゼオライト触媒を用い、nCH3OH →(CH2)n+nH2O の反応によりガソリンを合成する。このプロセスの特徴は、製品中に占めるガソリンの割合が極めて高い(約80%以上)ことである。また、このガソリンは芳香族を多く含むためオクタン価が高く、そのまま自動車用ガソリンとして用いることが可能であるといわれている。

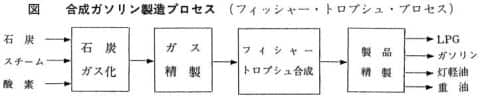

(2) 石炭を原料とするフィッシャー・トロプシュ合成プロセス例:石炭をガス化炉でスチームと酸素を吹き込み高温ガス化する。ガス化炉で、 2C+O2 → 2CO、C+H2O → CO+H2、C+O2→CO2 などの反応により生成した CO と H2 を主成分とするガスを鉄―コバルト系触媒を用いて、nCO+2nH2 → CnH2n+nH2O などのフィッシャー・トロプシュ反応により直鎖のパラフィン、オレフィン系炭化水素を合成する。 このプロセスで生成する油は沸点範囲が広く、製品はガソリンばかりではなく LPG から重油にわたっている。生成したガソリンは水素化処理が必要であり、オクタン価も低い。  |

合成ガソリン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 15:29 UTC 版)

メタノール、気体の天然ガス(LNG)や低品位な石炭である褐炭などを原料として、触媒を使用した炭化水素合成反応によって得られる液状炭化水素(人造石油)のうち、沸点範囲がガソリンと同等な液状物質のこと。第二次世界大戦以前の日本やドイツでは石油資源が稀少であったため重要な戦略物質であった。 気体を原料とする方法はフランツ・フィッシャーとハンス・トロプシュによって1922年に最初の合成が報告されて以降多くの基礎的研究、応用研究、工業的生産のための研究が行われた。軍部が主導し1930年代後半から日本やドイツで工業生産が行われた。代表的な合成方法は最初の報告者にちなみフィッシャー・トロプシュ法と呼ばれている。 詳細は「フィッシャー・トロプシュ法」を参照 使用される触媒は、ゼオライト、鉄(Fe)、アルミニウム(Al)、ルテニウム(Ru)を主成分としてコバルト(Co)、モリブデン(Mo)、プラチナ(Pt)など様々な微量元素が添加される。 褐炭を原料とする方法(石炭直接液化)は、1921年のベルギウス法から発展した技術により生産される。より安価なガソリンの生産方法として原油を分留する技術の発達により衰退したが、1970年代の石油危機により再び注目された。 詳細は「ベルギウス法」を参照 フィッシャー・トロプシュ法ではメタン(CH4)からワックスに至る幅広い沸点を有する液状物質が得られるので、液状物質を分留や水素添加による重合反応により目的の沸点を有する液状物質へと変化させる。1940年代の技術により得られたガソリンは直鎖パラフィンを主成分とする比率が高いためオクタン価は低かったが、改質を行い高オクタン価のガソリンとした。 1980年代になると最適な触媒に対する知見が深まり、ZSM-5触媒が見出されオクタン価90のガソリンが得られる様になった。この技術を応用し1986年にはニュージーランドで商業規模のプラントが稼働し、1989年時点ではニュージーランド国内のガソリン需要の約1/3を供給した。

※この「合成ガソリン」の解説は、「ガソリン」の解説の一部です。

「合成ガソリン」を含む「ガソリン」の記事については、「ガソリン」の概要を参照ください。

合成ガソリンと同じ種類の言葉

- 合成ガソリンのページへのリンク