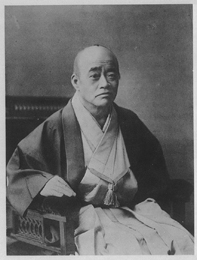

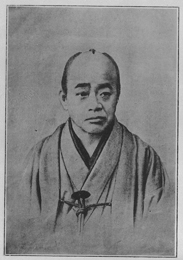

ふるかわ‐いちべえ〔ふるかはいちべヱ〕【古河市兵衛】

古河市兵衛 ふるかわ いちべえ

京都生まれ。実業家。古川財閥創始者。父は醸造業。幼少時より丁稚奉公や行商に従事したのち、小野組にはいり生糸貿易に手腕をふるう。明治7年(1874)の小野組破産後は独立、8年(1875)東京に古河本店を開設し、渋沢栄一らの資金援助で銅山を中心とした鉱山経営を行った。足尾・草蔵・院内・阿仁・久根などの多くの鉱山を経営し鉱山王と称され、のちの古河財閥の基礎を築いた。しかし、足尾銅山の急激な発展は晩年鉱毒事件として問題化した。

| キーワード | 実業家 |

|---|

(注:この情報は、国立国会図書館ホームページ内の「近代日本人の肖像」の内容を転載しております。掲載内容の複製については、国立国会図書館の許諾を得る必要があります。)

古河市兵衛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/17 03:05 UTC 版)

|

ふるかわ いちべえ

古河 市兵衛

|

|

|---|---|

古河市兵衛

|

|

| 生誕 | 木村巳之助 天保3年3月16日 (1832年4月16日) 京都 |

| 死没 | 1903年4月5日(70歳没) |

| 墓地 | 東京都港区 光林寺 |

| 職業 | 実業家 |

| 著名な実績 | 古河財閥創業者 |

古河 市兵衛(ふるかわ いちべえ、天保3年3月16日〈1832年4月16日〉 - 明治36年〈1903年〉4月5日)は、明治期の日本の実業家で、古河財閥の創業者。京都出身。幼名は木村巳之助、幸助。陸奥宗光の二男の潤吉を養子とした。従五位。

経歴

生家の木村氏は京都岡崎で代々庄屋を務めたが、父の代には没落しており、巳之助は幼少の頃から豆腐を売り歩く貧乏暮らしで苦労を重ねた。継母が病に倒れた際、盛岡南部藩で高利貸しを営んでいた母方の叔父が見舞いに訪れ、その際、その親族のもとで修行をすることを希望し、嘉永2年(1849年)、盛岡に向かう。

盛岡では叔父のもとで貸金の取立てを手伝う。やがて南部藩御用商人の鴻池屋伊助店(草間直方が旧名時代に起こした店)に勤めるが、まもなく倒産する。安政4年(1857年)、叔父の口利きで京都小野組の番頭だった古河太郎左衛門の養子となり、翌年には古河市兵衛と改名した。

その後、養父と共に生糸の買い付けを行っていたが、養父に才能を認められ、順調に小野組内の地位を高めていく。明治維新期の時流にも乗り、東北地方の生糸を横浜に送り巨利を挙げるなどの成功を収めるが、明治新政府の公金取り扱い業務の政策変更の結果、小野組は壊滅的な打撃を蒙り、市兵衛は再び挫折を味わうことになる。しかしその際、政府からの引き上げ金の減額などを頼みに陸奥宗光のもとへ談判に行き[2]、これが縁でのちに宗光の次男を養子に貰った。

また、小野組と取引があった渋沢栄一の経営による第一銀行に対し、市兵衛は倒産した小野組の資産や資材を提供することで第一銀行の連鎖倒産を防ぎ、渋沢という有力な協力者を得ることに成功した。

小野組破綻後、市兵衛は独立して事業を行うことにした。まず手始めに秋田県にある当時官営であった有力鉱山、阿仁鉱山と院内鉱山の払い下げを求めたが、これは却下された。続いて新潟県の草倉鉱山の入手を企て、渋沢から融資の内諾を得るものの、やはりこれも最初は政府の許可が得られなかった。

しかし市兵衛は小野組時代から縁があった旧中村藩主相馬家を名義人に立て、市兵衛が下請けとして鉱山経営を行う条件で、明治8年(1875年)に政府から草倉鉱山の払い下げを受けることに成功した。草倉鉱山の経営は順調で、明治10年(1877年)には市兵衛は鉱山業に専念する決意を固め、いよいよ足尾銅山を買収することになる(現在の古河機械金属)。

同年、市兵衛は草倉鉱山と同じく相馬家を買い取り名義人として立てて足尾銅山を買収した。相馬家では家令であった志賀直道(志賀直哉の祖父)が市兵衛の共同経営者となり、のち渋沢も共同出費者として名を連ねた。当時の足尾銅山は江戸時代を通じて無計画に採掘が行われた結果、旧坑ばかりの生産性が極めて低い状態にあり、長年採掘が続けられていたことなどから再生の可能性は低いと判断されていた。そのため一時官営化されていたものの、市兵衛の経営権取得時にはお雇い外国人であったゴットフリイの調査結果に基づき民間に払い下げられていた状態であった。しかし市兵衛は足尾銅山不振の真の原因は旧態依然たる経営状態の中で計画的な探鉱、採掘が行われていないことにあると見抜き、足尾銅山の経営に乗り出した。

しかし市兵衛が足尾銅山の経営に乗り出した当初は、経営にならない状況が続いた。まず当時の足尾銅山で採掘の現場を仕切っていた山師集団の強い反発に遭い、経営権を入手したものの、市兵衛が実際に足尾銅山の経営を行えるようになったのは約半年後のことであった。続いて山師集団の反発を抑え、足尾銅山の再建に取り掛かったが、約4年間も成果が挙がらない状況が続いた。現場責任者の坑長も立て続けに3人交代し、4人目のなり手が現れなかった。明治13年(1880年)、市兵衛は4人目の坑長として当時まだ20歳代の半ばであった甥の木村長兵衛を抜擢、そして翌明治14年(1881年)、木村坑長のもとで待望の大鉱脈を掘り当てた。

その後、足尾銅山では立て続けに大鉱脈が発見され、銅の生産高は急上昇し、大銅山へと発展した。古河財閥は足尾銅山発展の中で形成されていった。しかし鉱山の急発展の中、日本の公害問題の原点とも言える鉱毒問題が発生していくことになる。

鉱山経営を進める一方で、銅山を中心とした経営の多角化にも着手する。明治17年(1884年)には、精銅品質向上による輸出拡大と、銅加工品の生産による国内市場開拓を目指して本所溶銅所を開設した。この事業は後の古河電気工業へと発展した。

1900年9月28日、チョン髷を切り、話題となり、散髪料50円とうわさされる[3]。

栄典

- 位階

- 勲章等

家族

- 実父・木村長右衛門

- 養父・古河太郎左衛門

- 妻・鶴子(-1884)

- 妻・為子(1840-1901) - 為子は足尾銅山鉱毒事件の渦中に神田川に入水し自殺した[7]、

- 妻・清子 - 柳橋芸者の小清(本名・長谷川せい子)で元妾[8]。長男虎之助の母。3人の妻はともに南麻布の光林寺にある古河家墓所に眠る。

- 妾 - 万朝報の調べだけでも6人程いた[8]

- 長男・古河虎之助(1887年生) - 岳父は侯爵西郷従道。侯爵西郷従徳(従道の子)の二児(古河従純、従靖)を養子とする。

- 娘・鶴(1897年生) - 吉村万治郎(市兵衛の兄の孫)の妻。その娘・幸子(1916年生)は古河従純の妻。その子供に古河潤之助など。潤之助の岳父は久邇宮朝融王

- 娘・照子 - 小田川全之二男・芳朗の妻

- 養子・古河潤吉(1870年 - 1905年) - 陸奥宗光と妻の元芸妓・蓮子との次男。35歳で没。

- 養子・とみ - 吉村万治郎の姉、中川末吉の妻

脚注

- ^ 築地製糸場 つきじせいしじょうコトバンク

- ^ 『維新回顧巨人伝』伊藤痴遊著 (登美屋書店, 1926)

- ^ 報知新聞

- ^ 『官報』第5159号「叙任及辞令」1900年9月11日。

- ^ 『官報』第1279号「彙報 - 官庁事項 - 褒章」1887年10月1日。

- ^ 『官報』第2068号「日本赤十字社録事」1890年5月24日。p302

- ^ 第ー章 足尾銅山鉱毒事件技術と産業公害、東海林吉郎/菅井益郎、国際連合大学、1985年

- ^ a b 『弊風一班 蓄妾の実例』黒岩涙香、現代教養文庫、社会思想社、1992年、p24-25

関連項目

外部リンク

|

|

|

古河市兵衛

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/16 16:06 UTC 版)

古河財閥創始者。日本国内の銅山開発などに携わり、第1次山縣内閣下での陸奥の農商務大臣就任を働きかけた。作中では財部の名を騙る風間を陸奥に引き合わせた。

※この「古河市兵衛」の解説は、「王道の狗」の解説の一部です。

「古河市兵衛」を含む「王道の狗」の記事については、「王道の狗」の概要を参照ください。

古河市兵衛と同じ種類の言葉

| 実業家に関連する言葉 | 原三渓 原富太郎 古河市兵衛 団琢磨 土光敏夫 |

固有名詞の分類

- 古河市兵衛のページへのリンク