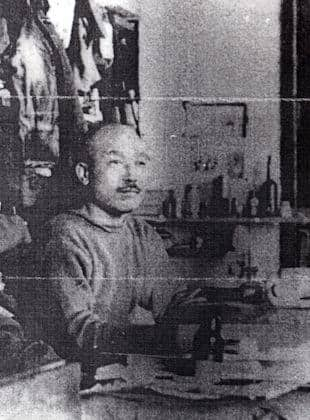

柴崎芳太郎(しばさきよしたろう 1876-1938)

柴崎芳太郎は、かつて「地獄の針の山、登ってはならない山、登ることのできない山」といわれていた越中劒岳に、明治40年 7月13日、 陸地測量部として初めて登頂に成功した測量官である。

一般者に柴崎芳太郎を紹介することになったのは、新田次郎著作の「劒岳・点の記」である。

小説にもあるとおり、柴崎は測量時に劒岳山頂から、僧侶や修験者が使ったと思われる綺麗な緑青色をした錫杖の上部の金属部分と槍身を発見し持ち帰った。この錫杖(「銅錫杖頭」、「鉄剣」いずれも重要文化財)は、富山県立山博物館に展示され、測量師の苦節を今に伝えている。

その柴崎芳太郎は、山形県大石田町で生まれ、明治29年(1896) 台湾守備隊に志願入隊した。同36年競争率65倍という難関を突破して陸地測量部職員に採用され、15名の同期生ととも人の測量手と 6人の雇いと呼ばれる職員が配置されている。この年の測量は、能登、越中、越後に「修技所」と呼ばれる技術者の養成所で教育を受け、同37年12月に卒業、三、四等三角測量担当する三角科第四班に測量手として配属された。

劒岳の測量に従事した、明治40年の編成表を見ると、第四班は駒井・井上両工兵大佐の下に13が実施され四月中旬から10月下旬まで長期外業に出かけていることが記載されている。柴崎は、劒岳測量に関して二編の文章を残している。当時の陸地測量部の部内広報誌ともいえる「三五會々報」の第21号(明治41年 3月)の「出張地ニ於ケル見聞ニ就テ」と、同第33号(明治42年 4月)の「劍(ママ)山ニテ獲タル錫杖ニ就テノ考証」である。

前者の内容は、劒岳登山について数回の登山失敗の末、死を賭けて登山を試みたこと、錫杖を発見したこと、記者の取材を受けたことなどについて細かに書かれている。後者は、表題のとおり錫杖とはどのようなものか、その後の鑑定の状況などについて、発見を機会に学んだことを部内職員向けに記述したものである。

そして彼は、明治39年に福井県吉野郡吉野村(当時)の山中で石棺も発見しており、二度にわたって測量中に貴重な文化財などの発見に遭遇した不思議な縁の持ち主である。

劒岳後の柴崎は、三・四等三角測量を中心に千島や満州、中国にも出かけ、他の測量官と同様にひたすら測量に従事した。

- しばさきよしたろうのページへのリンク