よしみ‐ひゃくあな【吉見百穴】

吉見百穴

吉見百穴

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/19 21:11 UTC 版)

| 吉見百穴 | |

|---|---|

概観 |

|

| 所在地 | 埼玉県比企郡吉見町 |

| 形状 | 横穴墓 |

| 規模 | 横穴墓200基以上 |

| 築造時期 | 6世紀-7世紀代 |

| 史跡 | 国の史跡「吉見百穴」 |

| 地図 | |

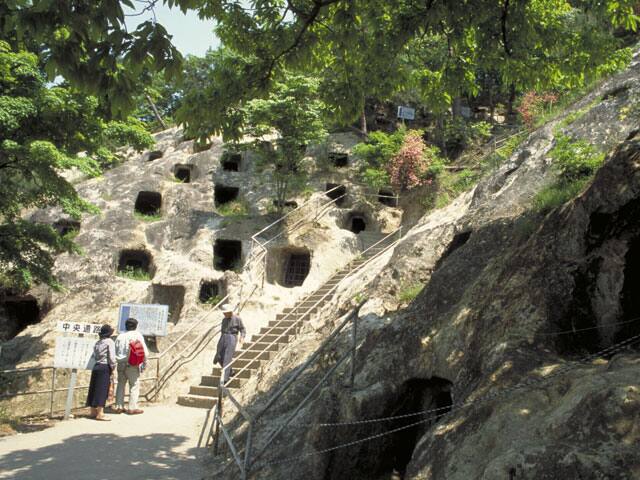

吉見百穴(よしみひゃくあな/よしみひゃっけつ)は、埼玉県比企郡吉見町にある古墳時代後期の横穴墓群の遺跡。太平洋戦争下の地下軍需工場建設のために破壊された十数基を除いても、219基が現存している[1]。1923年(大正12年)3月7日に国の史跡に指定された[2]。2020年(令和2年)現在、有料で一般公開されている。

概要

埼玉県の中央部、吉見丘陵の南西端に位置する古墳時代後期の横穴墓群であり、横穴墓の数は確認できるだけで219基ある[3]。また、同じ敷地内に第二次世界大戦末期の1945年(昭和20年)に掘削された地下軍需坑道跡が存在する[3]。一般的に吉見百穴は古墳時代後期の横穴墓群と軍需坑道跡の双方を指して用いられている[3]。

吉見百穴では江戸時代中期には数基の横穴が開口した状態となっていたが、それが何かはわかっていなかった[4][5]。

明治期に坪井正五郎が地元の人々の協力を得て発掘調査を行い237基の横穴が発掘された[4][5]。その後、明治期から大正期にかけて横穴の性格を巡って、住居とする説と墳墓とする説の間で激しい論争となったが、日本各地で同様の横穴の研究が進んで横穴式の墓と考えられるようになった[4][5]。

丘陵一帯は掘削に適した凝灰質砂岩で、横穴墓の内部は前庭部、羨道(せんどう)、玄門、玄室からなる[5]。玄室の平面形態で8形式、天井の断面形態で6形式に分類されている[5]。入口には緑泥石片岩の閉塞石が設置されていたとみられ、棺座が複数あるものも存在していることから、一つの横穴墓に次々と死者を葬る追葬も行われていたと考えられている[5]。

太平洋戦争末期に丘陵斜面に地下軍需工場(トンネル)が建設され、その際に横穴墓10数基が壊され219基となった[4][5]。

埼玉県立比企丘陵自然公園の区域内にあり、国史跡・比企城館跡群の一つ松山城なども含めて周辺は「吉見町百穴ふるさとの緑の景観地」として整備されている[6]。特に吉見百穴の岩山の下方にはヒカリゴケが自生している穴があり[1]、1928年(昭和3年)11月30日に「吉見百穴ヒカリゴケ発生地」として国の天然記念物に指定されている[5][6]。

「百穴」の読み

- 「ひゃくあな」「ひゃっけつ」という2種類の読み方があり、歴史辞典、考古学辞典等にも両様の読み方がある。

発掘の歴史と論争

弥生土器発見者の一人でもある東京大学の学生坪井正五郎は、1884年(明治17年)に人類学会を創設した。そして大学院生となった坪井は1887年(明治20年)、卒業論文の一環として吉見百穴の発掘を行い、地元の素封家で貴族院議員、郷土史家根岸武香が発掘を支援した。吉見百穴の発掘は、日本における人類学、考古学の黎明期に、その中心人物である坪井の手によって行われたものであり、日本考古学史上重要な位置を占める[10]。

発掘調査の後、坪井は横穴を住居とする説を唱えた。その趣旨は以下の通り。

- 住居用の設備、構造を有している。

- 日本人の住居としてはサイズが小さすぎる。

- よってコビトのような日本の先住民族、コロポックルの住居として作られたものであろう。

- その後、古墳時代に葬穴用に再利用された穴もある。

しかしすぐに、弥生土器の共同発見者であり人類学会創設の同志である白井光太郎が神風山人の名[11]で学会誌に反論を掲載した[12]。白井は、横穴は墓であるとした。白井ら及び後の研究による反論の趣旨は以下の通り。

- 住居とするだけの十分な証拠がない。

- またコロポックルの存在確認が出来ない。

- 台座状の構造や副葬品、壁画など古墳の石室と同様の特徴がある。

- 薄葬令が出された時期と穴建設が盛んとなった時期がおおむね一致する。

- したがって横穴は最初から墓として作られたものである。住居ではない。

当初、坪井対白井の構図に論客を交えて「居穴か墓か」論争が続いたが、明治時代から大正時代にかけての考古学の発達及び坪井の死去(1913年(大正2年))によりコロポックル住居説は衰え、集合墳墓という説が定説となっていった。そして吉見百穴は1923年(大正12年)、国の史跡に指定された。また地元松山高校郷土部は永く地域の埋蔵文化財の調査を行っており、吉見百穴についても調査に貢献している。

-

吉見百穴入口

地下軍需工場跡

太平洋戦争末期、東京では中島飛行機の工場が空襲を受け、まだ被害のなかった同社の大宮工場を移転することになった[4]。網の目状に張り巡らされた地下空間はダイナマイトとツルハシによる人海戦術で作られ、トンネルの直径は幅約4メートル、高さ約2.2メートルほどである[4][13]。この際、元から存在していた横穴が十数個崩されて消滅している[14]。

跡地は崩落の危険があるため、2023年現在立入禁止となっており、出入口には鉄格子が取り付けられている[13]。

-

横穴群と軍需工場出入口

備考

- 岩山の異様な外観や、素掘りのままの軍用トンネル跡などが、悪の秘密結社の基地といった雰囲気に合っているのか、仮面ライダーをはじめとする等身大ヒーロー番組や、ウルトラマンシリーズなどの実写特撮番組のロケ地として、よく使われている[15]。

- 吉見百穴の約2.5キロメートル北東には、同時代の遺跡「黒岩横穴墓群」がある。

- 近くの松山城を甲斐の武田氏が北条氏との連合軍で攻めた際に、「もぐら戦法」で金山掘りに穴を掘らせて地下から攻めようとしたという言い伝えがある。事実は不明だが、吉見百穴を見た武田軍がこの戦法を思いついたという説もある(新田次郎の小説『武田信玄』ではこの説を取り入れている)。

文化財

国の史跡

- 吉見百穴 - 1923年(大正12年)3月7日指定。

国の天然記念物

- 吉見百穴ヒカリゴケ発生地 - 1928年(昭和3年)11月30日指定。

交通アクセス

- 東松山駅から川越観光バス HM-11,HM-13系統:鴻巣免許センター行き・鴻巣駅西口行きで5分、または鴻巣駅西口から HM-12,HM-13系統:東松山駅行き15分「百穴入口」バス停から徒歩5分。

- 関越自動車道 東松山ICから鴻巣方面へ約15分、埼玉県道27号東松山鴻巣線の旧道沿いに入口あり。

脚注

- ^ a b 『読売新聞』よみほっと(日曜朝刊別刷り)2020年10月25日1面【ニッポン探景】吉見百穴(埼玉県吉見町)古代人眠る漆黒の闇

- ^ 大正12年内務省告示第57号(『官報』第3178号、大正12年(1923年)3月7日、p.147)

- ^ a b c 有賀 夏希「史跡・吉見百穴における塩類風化による凝灰岩の削剥深と気候条件との定量的関係(論説)」『学芸地理』第78巻、東京学芸大学、2022年、9-23頁。

- ^ a b c d e f g “広報よしみ 第600号(2018年(平成30年)3月号)”. 吉見町. pp. 8-10. 2025年5月19日閲覧。

- ^ a b c d e f g h “国指定史跡 吉見百穴”. 神奈川大学建築学部. 2025年5月19日閲覧。

- ^ a b “吉見町百穴ふるさとの緑の景観地保全計画(公表版)”. 埼玉県. 2025年5月19日閲覧。

- ^ “吉見百穴/ヒカリゴケ”. 吉見町. 2022年5月22日閲覧。

- ^ 吉見百穴 文化遺産オンライン、文化庁

- ^ 吉見百穴ヒカリゴケ発生地 文化遺産オンライン、文化庁

- ^ 坪井正五郎「埼玉縣横見郡黒岩村及び北吉見村横穴探究記、上篇」『東京人類學會雜誌』第2巻第19号、1887年、294-308頁、NAID 130003827376。、坪井正五郎「埼玉縣横見郡黒岩村及び北吉見村横穴探究記、下篇」『東京人類學會雜誌』第3巻第22号、1887年、55-62頁、 NAID 130004020589。

- ^ 岡村金太郎「白井君と私」『本草』第2号、春陽堂、1932年、7-8頁、全国書誌番号: 00022425。

- ^ 神風山人「北吉見村横穴ヲ以テ穴居遺跡ト爲スノ説ニ敵ス」『東京人類學會雜誌』第3巻第25号、1888年、140-144頁、doi:10.1537/ase1887.3.140。

- ^ a b “数奇な歴史に彩られた吉見百穴 古墳時代の横穴墓群 埼玉・吉見町”. 産経新聞. 2025年5月19日閲覧。

- ^ “戦後70年:吉見百穴で戦争遺跡展 町が初開催、地下工場や壕の写真/埼玉”. 毎日新聞 (2015年4月8日). 2015年9月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年9月6日閲覧。

- ^ “【大人の遠足】悪の組織のアジト? 古代遺跡と戦争遺跡が「同居」する謎の吉見百穴 埼玉(1/3ページ)”. 産経ニュース (2014年3月15日). 2015年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月22日閲覧。

関連事項

外部リンク

- 吉見百穴 - 国指定文化財等データベース(文化庁)

- 吉見町サイト内の百穴紹介ページ

- 吉見町埋蔵文化財センター

吉見百穴と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 吉見百穴のページへのリンク