磯村吉徳(いそむらよしとく ?-1711)

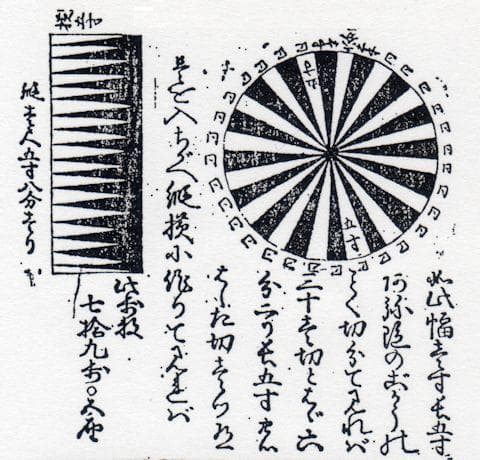

磯村吉徳は福島県二本松藩士で、作事奉行、畳奉行、賦役奉行などを歴任した。また、江戸期から明治期の二本松の産業を支え、いまなお清水を見せる二合田用水の設計者として、農地開発のほか測量・用水工事に業績を残した。算学者としては、円周率を求めた者としても知られており、当時は円周率として一般的には、3.2が使用されていたが、磯村は1683年に3.1416を求めていたという。

その磯村吉徳は、京都の人で、初めは肥前鍋島家人であり、若くして吉田三好の門人として算学を学んだという。また、後には和算の開祖毛利勘兵衛の三高弟といわれた、高原庄左衛門の門人となって和算を極めたといわれている。

万治元年(1658)には、移封により大工事が進められていた二本松藩に召し抱えられた。工事の中には、藩士山岡権右衛門発案による安達太良山中腹の湧水を城下と周囲の農村に引水しようとする二合田用水計画があった。同用水は、城下の防衛・防火・灌漑を目的としたもので、安達太良山からの経路は険阻な山腹や傾斜地を横断する難工事であり、城の防衛をも目的としていたから構造は堅固なものが要求された。従って、測量設計にも苦労を伴ったといわれる。

水準測量は、夜間に重要地点に蝋燭を立て、その中間には線香を持った者を配置し、盆に水を満たした水平盤を蝋燭と線香が作る光を一致させて盆の水が流れ出すか否かによって高低を測ったといわれる。さらに、幾何学を利用した距離測定も実施したと予想されているが、詳細な資料は残っていない。苦労を重ねた二合田用水工事も、寛文年間(1661-1673)には幹線が完成し、元禄年間(1688-1704)には一応の完成を見た。

そのときの資料が存在しない理由の一つは、幕府に無許可、無届の事業であったことから記録を残さなかったのではないかといわれている。関連しているのだろうか、山岡と磯村の家が同じ時期に火災に遭っている。

磯村の主な著書としては、「弧子弦円截本法秘伝」「算法闕疑抄」などの算術書のほか「二本松藩史」がある。

- 磯村吉徳のページへのリンク