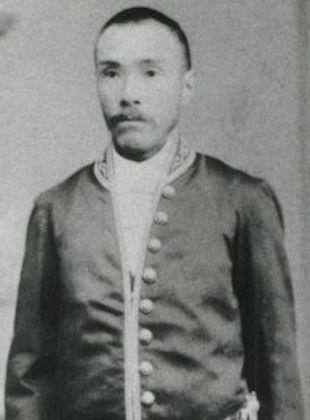

神足勝記(こうたりかつき 1854-1937)

神足勝記は、熊本で下級藩士の家に生まれ、9歳で藩校時習館、翌明治3年(1870)には貢進生として今の東京大学、大学南校に学ぶ。同校では、初代地質調査所長として上司となる和田維四郎らとともにドイツ語を専攻し、その後鉱山学を学ぶ。明治8年に同校を退校し、同年内務省地理寮に出仕し気象観測に当たる。同11年には、組織改革があって地理寮が廃止され職を失ったことで、一時東京外国語学校のドイツ語教員となる。

翌12年には、品川弥二郎の推薦を受けて工部省鉱山局に転じ、秋田県阿仁鉱山勤務となるのだが、事情があってこれも退職する。同年、再び品川のつてで、和田維四郎ともども内務省地理局地質課(翌年勧農局となる)に出仕する。

地質課では、大川通久、阿曽沼二郎、中村凞静らとともに、独人ナウマン(Edmund H Naumann 1854-1927)の下にいた英人のシュット(Otto Schutt ?-?)から地形測量の指導を受ける。その後、阿曽沼二郎や関野修蔵を加えて、シュットの指揮下で地図作成にあたる(明治13年)。

この地図作成は、勧農局地質課がその後の地質・土性調査のベースとするために陸地測量部の地形図作成に先んじて実施したもので、本州各地から九州までの地形図が作成された。

同地形図作成は、主要地点の高さはバロメータ(水銀晴雨計)により、位置は携帯経緯儀などを用いた天文測量により求め、地形は平板測量を使用する方法によった。現地では縮尺5万分の1の「野稿図」と呼ばれる原図を作成し、これから編纂して20万分の1地形図が作成された。伊能図以降、日本で最初の地形図作成といえる。

農商務省農務局地質課は、明治15年に地質調査所となり、翌年にかけて地形図作成と並行して「日本全国磁力調査」を開始した。これを主に担当したのも神足勝己と関野修蔵である。計器はカールバンベルヒ製の携帯用磁力計が使われ、伏角、偏角、磁力の3成分が測定された。観測点は北海道から九州までのおおよそ200カ所、結果は等磁力線図としてまとめられた。

その後の神足は、明治24年当時御料局長官となっていた品川弥二郎に請われて、初代御料局測量課長となる。宮内庁では同庁所有地、いわゆる御料地と民地の境界を明らかにするための測量と大縮尺地図の作成にあたる。陸地測量部の三角測量選点が開始されたころであったから、木曾、赤石、八ヶ岳などの山岳地の測量は、陸地測量部に先駆けて実施された。選点、埋石、そして計算一部が陸地測量部の1~3等三角測量成果として利用された。同時に、測量準則の整備や人材育成も彼の手になった。神足勝記は、日本で最初の地形図作成と磁気観測、山岳地における三角測量の実施と境界確定測量を成した技術者である。

- 神足勝記のページへのリンク