阿曽沼次郎(あそぬまじろう 1850-1916)

阿曽沼次郎は、長門国豊浦郡長府城下(現山口県)で、長府藩士阿曽沼荒太郷安の子として生まれた。7歳から藩校(郷校敬業館か?)に入校し、のちに砲術や兵法を学んだ。18歳のとき長州藩の民兵組織報国隊に入り北越・会津で幕府軍と交戦した。

戊辰戦争後、慶應義塾に入り測量術を学び、明治4年(1871)工部省に入り、のちの一等三角点の選点で知られる館潔彦らと三角測量・地形測量に従事した。その後内務省地理局に転じていた。この間、一時地理局地質課(明治13年)に在籍し、関野修蔵、大川通久、神足勝記らと地質調査のための地形測量にあたった。

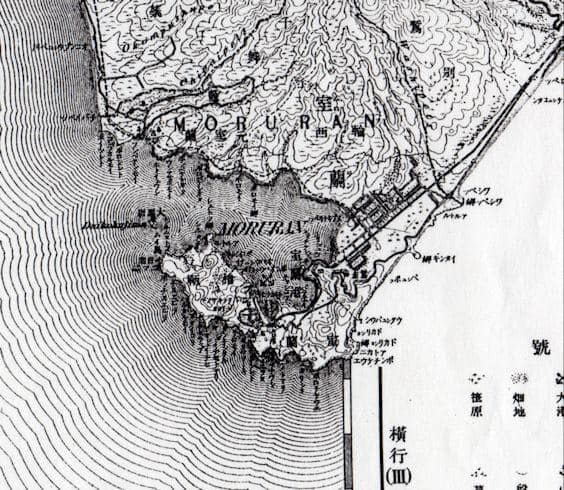

明治19年北海道庁は、福士成豊の指揮で地形測量を始めていた。翌明治20年、当時の北海道長官岩村通俊に招かれた阿曽沼は、福士成豊に代わってこの事業を引継ぎ、10年間を費やして「1万分の1真形図」(明治28年)と、これから編集されたといわれる北海道全域の5万分1地形図(「仮製5万分1地形図」)さらに編纂した20万分の1地形図(「北海道実測切図」)を陸地測量部に先駆けて完成させた。

この地形図は、本土における迅速測図と同様に正則な三角点などに基づかない方法で作成されたもので、高い精度は保有していないが、2色刷り、等高線使用、英字入りという先進的なもので、本州の地図整備が進んでいない時期に北海道全域の地形図整備を終えたことは驚異といえる。

阿曽沼は、同地形図の完成を機に北海道を離れ(明治30年)、再び地質調査所に戻り(明治33年)、さらに後年は、再び北海道庁(明治43年)に戻って後進の指導にあたった。

阿曽沼次郎

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/21 14:17 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動阿曽沼 次郎(あそぬま じろう、嘉永3年(1850年)4月19日 - 大正5年(1916年))は、幕末期の長府藩士。10余年かけて北海道の全道の地形測量をした技師として知られる。

経歴

長門国豊浦(現・山口県)の長府城下に長府藩士阿曽沼荒太の長男として生まれる。長州藩校明倫館に入学して兵法を学び、戊辰戦争で長州藩の民兵組織・報国隊士として北越戦争や会津戦争に従軍した。戦争後、上京して慶應義塾に入り測量術を学ぶ。

明治4年(1871年)に工部省に入り、館潔彦らとともに日本最初の三角測量を東京府下で担当。次いで内務省地理局(国土地理院の前身)量地課及び勧農局地質課(地質調査総合センターの前身)に在籍し、倉田吉嗣、関野修蔵、大川通久、神足勝記らと共にドイツ人技師と共に地質調査のための地形測量を行う。他、フォッサマグナ地域の地磁気偏角調査等も行っている。

明治20年(1887年)北海道庁が開庁されると、初代長官として就任した岩村通俊に招かれ、福士成豊の事業を引継ぎ、基線測量、三角測量を基礎とする正則な地図作成事業を10年弱を費やして、縮尺1/200,000地形図を陸地測量部による輯製20万分1図に先駆けて完成させた。

その後は殖民地区画図作成に従事。現在の北海道の基幹道に大きな影響を与えている。 明治33年(1900年)油田調査事業にあたる。

著書

参考文献

- 丸山信編『人物書誌大系 30 福沢諭吉門下』日外アソシエーツ、1995年3月、ISBN 4816912843

関連項目

- 設計山

外部リンク

- 【山口県】 阿曽沼次郎(1850-1916) - ウェイバックマシン(2014年11月30日アーカイブ分)

- 阿曽沼次郎のページへのリンク