接続水域

せつぞく‐すいいき〔‐スイヰキ〕【接続水域】

接続水域

【英】: contiguous zone

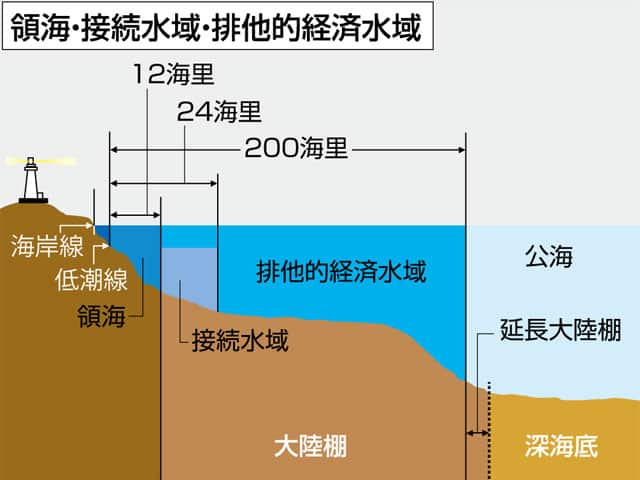

| 沿岸国は、外国船舶による密輸入、密入国、伝染病の侵入などを阻止するために海上で取り締まりを行っているが、船舶の速度の増加につれて有効な取り締まりが困難になってきている。そのため、沿岸国は、自国の領土または領海内における通関上、財政上、出入国管理上、衛生上の法令の違反を防止し、自国の領土または領海内で行われた前記の法令の違反を処罰するために、領海に接続する外側の海域に取締りのための水域を設置することが認められている。これを接続水域という。 接続水域の範囲について、1958 年の領海条約では、領海の基線から 12 海里を超えて拡張することができないとされていた。しかし、国連海洋法条約では、領海の幅の最大限を 12 海里としたため、接続水域の範囲も領海の基線から測って 24 海里を超えて拡張することができないと修正された。 |

接続水域

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/02 06:49 UTC 版)

接続水域 (せつぞくすいいき) とは、領海の外縁にあり、基線から24海里の範囲で沿岸国が設定する水域のこと[1]。

沿革

領海外側での国内法令執行

1736年にイギリスが密輸取り締まりのために徘徊法を制定し「関税水域」を設定されて以降、自国領海の外側の水域において適用される国内法令を制定する国々が現れるようになった[2]。1790年にはアメリカ合衆国が、1791年にはフランスも「関税水域」を定めている[2]。1804年にはアメリカ合衆国最高裁が「自国への侵害を防止する国家の権限は領海の限界を超えて行使することができる」という決定を下し、1932年にはイギリス枢密院司法委員会も「自国領海の通常の限界をこえて、一定距離の沿岸海域に影響を及ぼす法令を制定しうるものと長い間認められてきた」とした[2]。1930年に国際連盟が開催した国際法法典化会議では条約の必要性や権限行使のあり方について各国意見は一致しなかったが、イギリスや日本など一部の国を除き接続水域の制度自体は多くの国からの支持を得た[2]。

国際制度成立

1958年に採択された領海条約第24条では、沿岸から12海里の範囲内で沿岸国が規制権を行使することができる水域として、接続水域の制度を認めた[2]。この規定がおかれた当初は沿岸国の領土や領海において実行された国内法令違反を接続水域において取り締まる趣旨で解されていたが、各国は次第に自国の権限を拡大していき、接続水域において実行された法令違反をも取り締まることができるとする傾向が強まっていった[2]。1982年の国連海洋法条約では領海が12海里までとされたことに伴い、接続水域は24海里まで拡大された[2]。

沿岸国の権限

接続水域で国家は通関、財政、出入国管理、衛生に関する法令の違反について防止や処罰を目的とした措置をとることができる[3]。ただし国家の安全に対する侵害行為に対する規制は接続水域制度の対象には含まれていない[3]。かつて国家の安全も接続水域制度の範疇に含めるべきとする主張も一部あったが、国家の安全という概念があいまいであることや、そのような事態に対しては通関・衛生上の国内法令や自衛権行使によって対処すべき場合が多いという理由で賛同を得られなかったためである[3]。接続水域で沿岸国が外国船舶に対して規制を行うことができるのは、上記のような国内法令の違反が領土、内水、領海において行われることが事前に想定される場合にこれを予防するため、または、すでに領土、内水、領海で国内法令違反が実行された場合にこれを処罰するためである[3]。

沿岸国の規制権のあり方について2つの異なる立場がある[3]。(a)ひとつは、接続水域は本質的には公海であり、沿岸国が領海において国内法令違反船舶に対してしうるような拿捕や逮捕などといった強制措置を含めてはならず、検査や警告など予防的警察活動にとどめるべきとする立場である[3]。(b)もうひとつは、目的が限定されている点を除いて沿岸国は領海と同様の排他的管轄権を有するため、目的の範囲内であれば拿捕や逮捕といった強制措置も行うことができるとする立場である[3]。つまり争点は、外部から領海に向かってくる船舶に対して国内法令違反がいまだ発生していないにもかかわらず強制措置をとることができるか、という点である[3]。一般的には(a)の立場が有利に解されており、規制対象船舶は領海や内水に侵入していない以上違反行為の実行の着手はまだ無いと見るべきであることから、関税賦課貨物の積み替えや徘徊、沿岸国の予防措置に対する実力行使に対して規制する場合を除き、沿岸国の権能は予防措置に留まり、強制措置まで含まれないといえる[3]。

脚注

参考文献

- 杉原高嶺、水上千之、臼杵知史、吉井淳、加藤信行、高田映『現代国際法講義』有斐閣、2008年。ISBN 978-4-641-04640-5。

- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。 ISBN 4-641-00012-3。

- 山本草二『国際法【新版】』有斐閣、2003年。 ISBN 4-641-04593-3。

関連項目

- 海域の法的区分

- 国際水域

- 略最低低潮面

- 領海及び接続水域に関する条約

- 領海及び接続水域に関する法律

外部リンク

- 海洋法に関する国際連合条約 - 国際連合(英語)

- 海洋法に関する国際連合条約 - 法庫(日本語訳)

- 外務省: 条約データ検索("領海及び接続水域に関する条約") - 日本外務省

- 日本の領海(海上保安庁海洋情報部)

- 特定海域(海上保安庁海洋情報部)

- 世界の排他的経済水域面積ランキング

- 『接続水域』 - コトバンク

接続水域と同じ種類の言葉

- 接続水域のページへのリンク