こうとく‐てんのう〔カウトクテンワウ〕【孝徳天皇】

孝徳天皇

そして皇極自らは上皇となった。

孝徳天皇は中大兄皇子を皇太子とし、孝徳朝の立役者中臣鎌足を内臣(うちつおみ)に任じ、あわせて大錦の冠位を授けてその労に報いた。

ついで阿倍内麻呂を左大臣に、蘇我倉山田石川麻呂を右大臣に任じた。

皇后には間人皇女をたてた。

皇妃には阿倍倉梯麻呂の娘小足媛を迎えた。

この小足媛との間には狂人を装い若くして悲運にも散った万葉の貴公子有間皇子がいる。

645年にはじめて年号をたて大化元年とした(年号の初例)。

また孝徳朝の時代には東国国司を派遣したり、倭の六県(やまとのむつのあがた=大和国の高市・葛城・十市・志貴・山辺・曽布をいう)に戸籍の作成と田畑の調査のため役人を派遣した。

また、世論を聞くための匱(箱)と鐘が朝廷に設けられた(鐘匱の制)。

さらに「男女の法」「薄葬令の発布」などを行った。

645年9月出家して吉野に隠棲していた古人大兄皇子が謀反を企て、中大兄皇子に討たれた。

真相は古人大兄皇子は中大兄にとって皇位継承の最大のライバルであったから中大兄と鎌足の共同謀議によるものと考えられている。

645年末に難波長柄豊碕宮に遷都し、翌646年(大化2年)1月に改新の詔が発せられた。

改新の詔は①公地公民制 ②統一的地方行政制度 ③戸籍・計帳・班田収授制 ④統一的税制度からなるものであった。

(注)大化の改新は一般的(教科書的)には645年がはじまりとされています。

改新の詔がだされた646年と混同しないことが大切です。

649年右大臣の蘇我倉山田石川麻呂が異母弟の蘇我日向の讒言により謀反の疑いをかけられて自害した。

石川麻呂は無実だったといわれ、後に蘇我日向は太宰師として九州に左遷されたが、中大兄と鎌足の陰謀説も根強く支持されている。

なお中大兄の妃の造媛は右大臣石川麻呂の娘で、悲しみのあまり死んでしまったという。

650年に改元して白雉とした。

653年に中大兄皇子が大和に遷都すべきことを奏上したが天皇はこれを拒否した。

中大兄皇子はこれを無視して遷都を強行。

皇極・間人・大海人ら一族皆中大兄皇子につき、654年10月孝徳天皇は失意のうちに豊碕宮にて崩御した。

| 第36代天皇 | |

| 天皇名 | 孝徳天皇 |

| 読み方 | こうとくてんのう |

| 名・諱等 | 天万豊日天皇 |

| 読み方 | あめよろずとよひのすめらみこと |

| 時代区分 | 古代 |

| 天皇在位 | 645年から654年 |

| 生年 | 596? |

| 没年 | 654 |

| 父 | 茅渟王 |

| 母 | 吉備姫王 |

| 兄弟 | 宝皇女(皇極・斉明) |

| 配偶者 | 間人皇女・小足媛 |

| 皇子女 | 有間皇子 |

| 即位宮 | 飛鳥板蓋宮 |

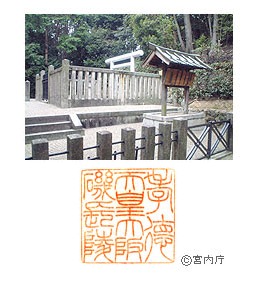

| 天皇陵 | 大阪磯長陵 |

| 所在地 | 大阪府南河内郡太子町大字山田 |

孝徳天皇 大阪磯長陵

(こうとくてんのう おおさかのしながのみささぎ)

- こうとくてんのうのページへのリンク