勝沼堰堤

勝沼堰堤

| 名称: | 勝沼堰堤 |

| ふりがな: | かつぬまえんてい |

| 登録番号: | 19 - 0005 |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 基 |

| 構造: | 石積コンクリート目地止堰堤(延長38.5m),岩盤切削流路(延長45.5m) |

| 時代区分: | 大正 |

| 年代: | 大正6 |

| 代表都道府県: | 山梨県 |

| 所在地: | 山梨県甲州市勝沼町勝沼・勝沼町上岩崎~大和村初鹿野 |

| 登録基準: | 国土の歴史的景観に寄与しているもの |

| 備考(調査): | 山梨県近代化遺産(建造物等)総合調査 |

| 施工者: | |

| 解説文: | 祇園淵とよばれる川の蛇行点を堰堤で閉鎖し,その脇の岩盤を切削することによって岩盤自体を堰堤としている。建設当初の状態が良く保存されている点と,人工物でありながら自然を巧みに利用し,あたかも自然の滝のような景観を作り出している点に特徴がある。 |

勝沼堰堤

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/20 05:05 UTC 版)

| 勝沼堰堤 | |

|---|---|

|

|

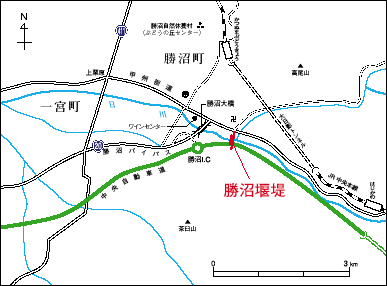

| 所在地 | 山梨県甲州市勝沼町岩崎地先 |

| 位置 | |

| 河川 | 日川 |

| ダム諸元 | |

| ダム型式 | 重力式 |

| 堤高 | 19.4 m |

| 堤頂長 | 38.5 m |

| 利用目的 | 砂防・治水 |

| 事業主体 | 内務省東京土木出張所 |

| 着手年 / 竣工年 | 1915年 / 1917年 |

| 備考 | 国の登録有形文化財・近代化産業遺産・選奨土木遺産・日本遺産 |

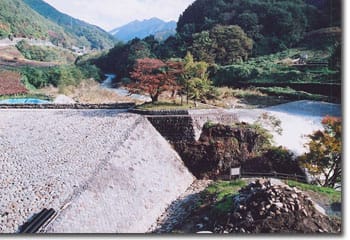

勝沼堰堤(かつぬまえんてい)は、山梨県甲州市勝沼町岩崎地先に建設された、不透過型の砂防ダム。1915年(大正4年)9月7日から1917年(大正6年)3月31日にかけて建設された。河川の蛇行点を巧みに利用した構造や、日本の砂防ダムとして初めて基礎部にコンクリートが使用されるなど、当時最先端の土木技術を用いて建設された。当時の土木技術を現代に伝える近代土木遺産として評価され、1997年(平成9年)5月7日に国の登録有形文化財に登録された[1][2]。

概要

1907年(明治40年)、日川において発生した大水害を受け、内務省の直轄として工事が行われた。勝沼堰堤の工事は、日川の治水に加え、砂防技術の確立のための実験場としての意味合いもあったと思われる。

堰堤本体は石積み堰堤で、日川の蛇行した場所を埋め立てるように建設されている。水通し(放水路)は堰堤の上ではなく、蛇行点に大きくせり出した岩盤部の上に設けられている。[3]そのため、水通しは天然の岩盤がむき出しの構造であり、天然の滝さながらの外見をしている。この構造は、堰堤の上を越流する一般的な砂防ダムとは大きく異なる点である。

なお、堰堤には水神が祀られ、この滝は「祇園の滝」として親しまれている。

また、勝沼堰堤は砂防学習公園として整備されている。堰堤の上は遊歩道が整備され、祇園の滝を間近で観察することができる[4]。

関連項目

脚注

- ^ “山梨県/登録文化財 勝沼堰堤”. 山梨県 (2013年12月3日). 2023年8月14日閲覧。

- ^ “山梨の文化財ガイド(データベース)登録有形文化財05”. 山梨県 (2014年11月10日). 2023年9月3日閲覧。

- ^ “山梨県/登録文化財 勝沼堰堤”. 山梨県 (2013年12月3日). 2023年8月14日閲覧。

- ^ “山梨県/埋蔵文化財センター_遺跡トピックスNo.0074(砂防学習公園勝沼堰堤オープン)”. 山梨県 (2013年12月3日). 2023年8月14日閲覧。

固有名詞の分類

- 勝沼堰堤のページへのリンク