大川通久(おおかわつうきゅう みちひさ? 1847-1897)

大川通久は、弘化4年(1847)生まれ。父は、将軍の御鷹場を巡見して鳥の私猟を監視する、御鳥見役であったという。彼もまた鳥見役見習並となったが、同役の廃止で陸軍士官となった。明治2年に静岡藩兵学校(沼津兵学校第二期)資業生に及第し、在籍した。在学中の成績は優秀で学校付の訓練担当となるなど、生徒の中では指導的立場にあった。

明治5年5月兵学校の廃止により、陸軍教導団、海軍兵学寮に在籍するがいずれも中途退寮する。

明治6年3月には、大蔵省土木寮、その後内務省、農商務省などにいた。

内務省地理局では、同局が英人マクヴィン(C.A.Mcvean or Maccwen ?-?)の指導の下で実施した関八州大三角測量(明治8年着手)の基線に高さを与える目的で実施されたとされる東京・塩竈間の水準測量を清水盛道とともに実施した(明治9年 1876)。これは、日本で最初の本格的な水準測量である。

明治13年、地質調査所の前身となる農商務省勧農局地質課に転じ、阿曽沼次郎(1850-1916)、関野修蔵(1852-?)、神足勝記(1854-1937)らとともに地質・土性調査時の基図への利用を目的とした20万分1地形図の測量にあたる。これは、陸地測量部に先駆けて行われた明治政府による初めての日本全土の地形図作成であって、伊能図などの既成図を参考として実測により行われた。そのときの地図作成は、現在の地形図作成のような三角点に基づく正則な方法によるものではなく、主要地点の高さはバロメータ(水銀晴雨計)により、位置は携帯経緯儀などを用いた天文測量により求め、地形は平板測量を使用する簡易な方法によるものではあったが、大きな成果を残した。

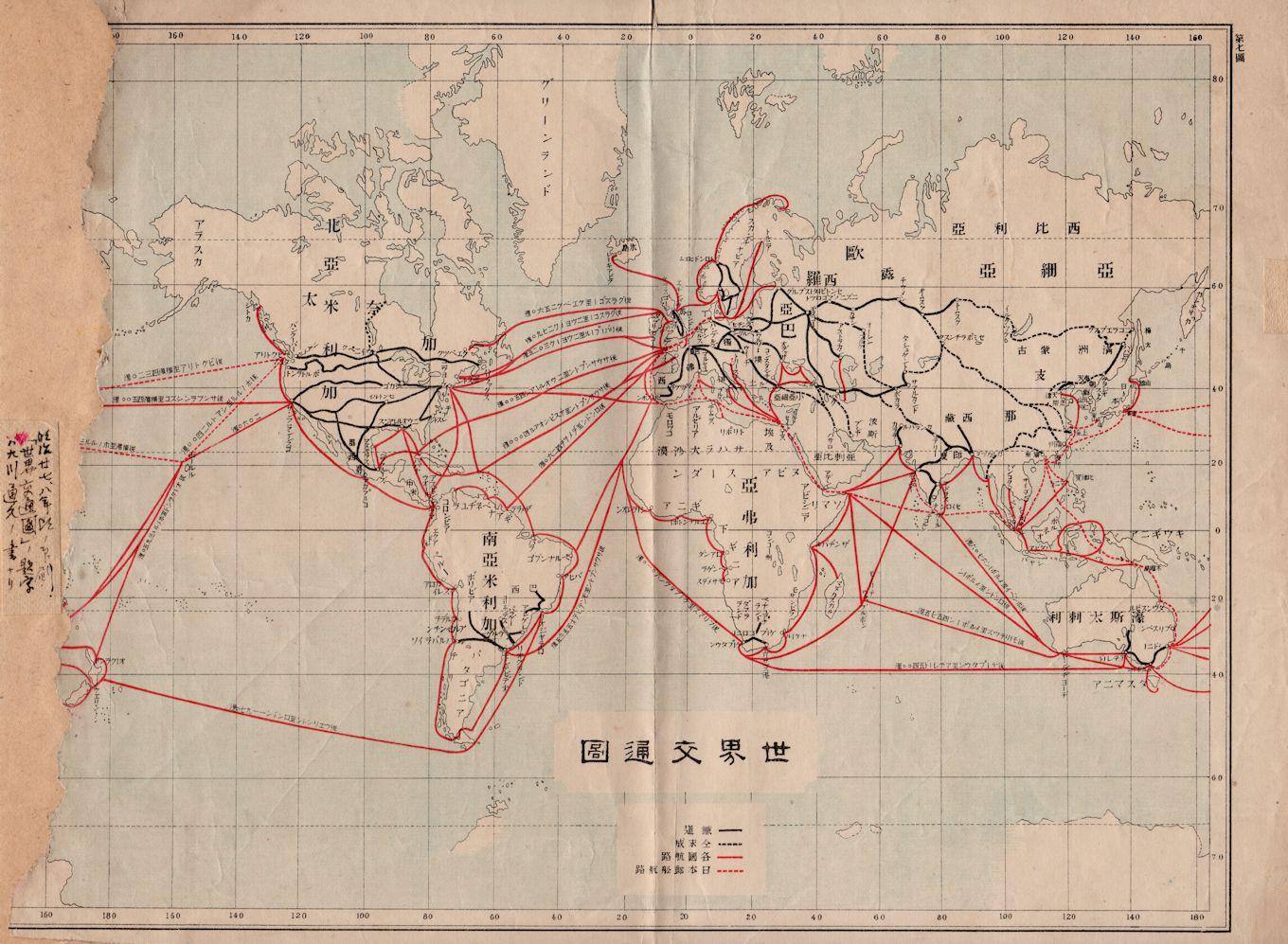

明治26年9月退官し、神田淡路町で地図専門の精華堂という印刷会社を開業する。

勧農局地質課で同僚だった阿曽沼次郎が北海道庁に転任し、明治28年に5万分1地形図から編纂作製した20万分1地形図(「北海道実測切図」)の印刷者として、大川通久(清華堂 印刷所)の名が見える。

このように、後年は地図調製・印刷者として活躍した。また、書画・篆刻・茶道・華道・写真などにも通じていた多彩な人であっという。沼津市の中心部の城岡神社境内に、沼津兵學校址碑と沼津兵学校記念碑があるがこの碑文の撰文は中根淑、書は大川通久がしたものである。

- 大川通久のページへのリンク