産業界のCO2削減計画

経済産業省の産業構造審議会と環境省の中央環境審議会の合同会議は2月22日、地球温暖化防止のため産業界が進めている温室効果ガス削減の自主行動計画の05年度の達成状況を取りまとめました。

日本経済団体連合会は、産業およびエネルギー転換部門からの二酸化炭素(CO2)排出量を90年度水準以下に抑えるとの自主的な計画を策定しています。今回の点検の対象となったのは同計画に参加する産業・エネルギー転換部門25業種と、流通など民生業務部門の3業種、これに業界全体の削減計画を独自に策定している5業種を加えた経済産業省所管の33業種。

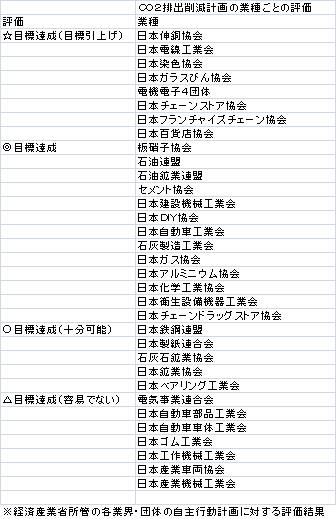

産業界のCO2排出削減に向けた自主行動計画は、33業種の内、ガス、自動車、石油、化学、板硝子など21業種が既に目標を達成。その内、伸銅、電線、電機電子4団体、百貨店など8業種が当初の目標を引き上げるなど対策を進めています。

しかし、鉄鋼、製紙、鉱業など5業種は十分に目標達成が可能とはいえ、現状は目標未達。また、電気事業(電力)、自動車部品・車体、産業機械、工作機械など7業種は現状では目標達成は容易ではないとしています。

また、目標達成が困難な場合に備え、温室効果ガスの排出権活用をすでに始めている業界も4業種あり、鉄鋼連盟は08年度から2012年度までに合計2800万トンの排出権の取得方針を打ち出しています。

一方、国全体の温室効果ガス排出量の約17%を占める店舗や事務所ビル、商業施設など「業務部門」からのCO2排出量は1990年比でプラス約42%と大きく増加。「運輸部門」の同約18%とも、関連業界のCO2削減対策導入は急務といえます。

わが国は京都議定書で2012年までに温室効果ガスの90年比6%削減を義務づけられていますが、05年度の排出量は逆に90年比8.1%増。国内総排出量の約40%を占める産業・エネルギー転換部門の対策強化に加え、証券や印刷業など自主行動計画を策定していない約20の業界団体や、比較的排出量が大きい病院や学校といった未策定業種についても「積極的な策定が必要」と指摘されています。

京都議定書の目標達成が厳しくなる中、現状で「目標達成が困難」とされた業種はありません。全ての業種が目標を達成したか、「目標達成が可能な範囲」と判断されています。CO2削減のためには、オフィスビルの省エネ促進や共同配送など物流部門の効率化といった業界横断的な課題を具体的に検討し、解決を図っていくことが大切といえるでしょう。

(掲載日:2007/03/18)

- 産業界のCO2削減計画のページへのリンク