PFI(民間資本等を活用した社会資本整備)

公共事業に民間資金を取り入れる手法に、プライベート・ファイナンス・イニシアチブ(PFI)があります。社会資本整備を民間主導で行う仕組みとして92年に英国で始まりました。日本では99年7月にPFI法が公布(9月施行)され、今年で10年になります。

公共事業に民間資金を取り入れる手法に、プライベート・ファイナンス・イニシアチブ(PFI)があります。社会資本整備を民間主導で行う仕組みとして92年に英国で始まりました。日本では99年7月にPFI法が公布(9月施行)され、今年で10年になります。国内の事業件数は毎年30-40件のペースで増加し、今年3月末現在、累計で339件(実施方針公表済み)を数え、うち205件で運営が始まっています。公務員宿舎や庁舎、図書館、廃棄物処理施設の建設などが一般的ですが、最近は小中学校の耐震化、空港や刑務所の建設・運営など利用範囲は広がっています。

PFIのメリットは、役所の無駄を減らし、民間の資金や人材を公共事業に有効活用できることにあります。導入前は役所が公債などを使って資金調達を行い、施設を整備し、公共事業を提供していました。施設を所有する役所が必要な人件費なども負担していたため、景気の悪化など外部環境の変化によって施設の利用が伸び悩んでも、コストを抑制できず、赤字体質に陥ることが少なくありませんでした。

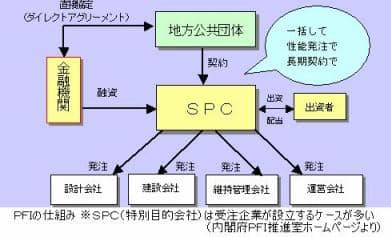

PFIはこうした事業リスクを民間に移転するものです。民間が資金調達から施設の整備・運営まで行います。民間の雇用・給与体系によるサービスを提供することにより、施設の運営は費用対効果を意識したものになります。役所はサービス対価を民間に支払うだけで済むため、負担の平準化が図れます。

課題もあります。PFI事業の開始時には受注者(民間)と発注者(役所)が契約書を取り交わしますが、現在は手本となる標準書式がないため契約時の取り決めが曖昧(あいまい)になりやすく、事業開始後に受・発注者間でトラブルになるケースが後を絶ちません。このため地方自治体からは標準書式の作成を望む声が政府に多く寄せられています。

とくに図書館のように利用者から料金を徴収できない施設運営事業では、利用者が当初の見込みを上回るなどで追加費用が発生しやすくなります。費用の負担をめぐって受・発注者間でトラブルになり、力関係で弱い立場にある受注者が泣き寝入りするケースも少なくありません。取り決めが曖昧だったり必要事項が抜け落ちたりするなど、契約内容の不備が原因になっています。

内閣府に設置された有識者による「民間資金等活用事業推進委員会」の総合部会では、今年11月をめどに標準書式を作成することにしています。契約書の手本ができれば、トラブルの防止に役立つだけでなく、トラブルを公平に解決する一助になるとみています。また国や都道府県、政令指定都市だけでなく、人材や資金などのリソースが限られる市町村でもPFIの利用の広がりが期待できます。

(掲載日:2009/06/25)

- 民間資本等を活用した社会資本整備のページへのリンク