てんむ‐てんのう〔‐テンワウ〕【天武天皇】

天武天皇

大海人は天智朝を補佐し、また皇位継承者としても有力視されていたが、672年天智天皇の崩御後、大海人皇子は鵜野讃良皇女、草壁皇子、高市皇子、大津皇子らと吉野を脱出して、天智天皇(中大兄皇子)の子の大友皇子(弘文天皇)の近江朝廷側と対立した。

この対立は、大海人皇子の吉野側が大友皇子(弘文天皇)の近江側を破り、大友皇子が自害するに及んで吉野側の勝利に終わった(「壬申の乱」という)。

この後飛鳥に入り飛鳥浄御原宮を造営して673年に即位して天武天皇となった。

天武天皇は、天皇や皇族を中心とした「皇親政治」をめざし、律令制による中央集権国家の建設に力を注いだ。

「大舎人の制」「「考選の法」「親王・諸王十二階、諸臣四十八階の新冠位制」を定め、684年には「八色の姓」を定めて朝廷における身分秩序を確立した。

さらに、天武朝に至って天皇の地位の絶対化、神格化がはかられ、「大君は神にし坐せば」で始まる歌が万葉集に収められたが、次第に「現人神(あらひとがみ)」となっていった。

681年皇后以下の臣に「飛鳥浄御原律令」の編纂を命じ、さらに「定紀」「旧辞」の再検討を命じた。

その一方外交では、新羅との国交は保持したが、唐との国交は断絶した。

686年病を得て、改元や誓願のかいもなく没した。

| 第40代天皇 | |

| 天皇名 | 天武天皇 |

| 読み方 | てんむてんのう |

| 名・諱等 | 天渟中原瀛真人 |

| 読み方 | あまのぬなはらおきのまひと |

| 時代区分 | 古代 |

| 天皇在位 | 673年から686年 |

| 生年 | ? |

| 没年 | 686 |

| 父 | 舒明天皇 |

| 母 | 皇極・斉明天皇 |

| 兄弟 | 中大兄皇子・間人皇女・古人大兄皇子 |

| 配偶者 | 持統(鵜野讃良皇女) |

| 皇子女 | 草壁・大津・舎人ら多数 |

| 即位宮 | 飛鳥浄御原宮 |

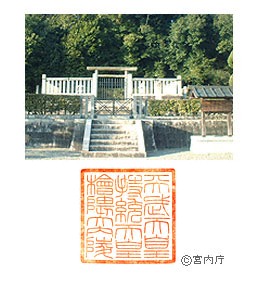

| 天皇陵 | 檜隈大内陵 |

| 所在地 | 奈良県高市郡明日香村大字野口 |

天武天皇 檜隈大内陵

(てんむてんのう ひのくまのおおうちのみささぎ)

- てんむてんのうのページへのリンク