PC-9800シリーズ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/22 17:20 UTC 版)

| |

初代PC-9801と8インチフロッピーディスクドライブ PC-9881 | |

| 種別 | パーソナルコンピューター |

|---|---|

| 発売日 | 1982年10月 (PC-9801) |

| 販売終了日 | 2003年9月30日[1] |

| 出荷台数 | 1830万台[2] |

| OS | CP/M-86, MS-DOS, OS/2, Windows |

| CPU | 8086 5MHz (PC-9801) |

| メモリ | RAM 128KB (PC-9801) |

| 前世代ハード | PC-8800シリーズ |

| 次世代ハード | PC98-NXシリーズ |

概要

NECが1982年(昭和57年)10月に発売した16ビットパソコン「PC-9801」を初代機とするパソコン製品群である。従来NECが発売した8ビットパソコンのPC-8000シリーズとPC-8800シリーズの資産を継承し、高速化のために16ビットマイクロプロセッサを採用した。初代「PC-9801」は、社団法人情報処理学会2008年度(第1回)「情報処理技術遺産」に認定され[6][7]、2016年(平成28年)9月6日に国立科学博物館の重要科学技術史資料[注 2]第00221号として、日本で最も普及した16ビットパソコンであることを評価され、登録された[8][9]。

各社専用にカスタマイズされたマイクロソフトのMicrosoft BASICをベースにした時代の終盤から、MS-DOS時代を経てMicrosoft Windowsの普及期まで約15年間[注 3]、NECのパソコンの主力商品として製造販売が続けられた。全盛期の1987年(昭和62年)に、日本国内の16ビットパソコン小売店頭販売数で市場の90%を占有[10][11]する。

PC-9800シリーズは多種多様な機種が展開された。1985年(昭和60年)からワープロやCAD用途を意識して性能を高めたPC-98XAなどの高級機種を発売し、1990年(平成2年)に32ビット外部バス(NESAバス)を搭載するHyper98(PC-H98シリーズ)へ派生した。東芝のJ-3100シリーズやセイコーエプソンのEPSON PCシリーズと小型パソコンの開発を競い、1989年(平成元年)に「ノートパソコン」の名称を広めた98NOTE (PC-9801N) を発売[12]する。1990年代に費用対効果で優れるPC/AT互換機の台頭により、従来路線を踏襲するPC-9800シリーズの本流は製品計画を見直す。1993年(平成5年)に、従来のPC-9801型番の機種は、おもにWindowsの利用を想定した高性能機の98MATE(PC-9821シリーズ)と、おもにMS-DOSの利用を想定して低価格を追求した98FELLOW(PC-9801シリーズ)に一新する。

以後PC-9800シリーズは、ハードウェアに業界標準規格を組み込んでPC/AT互換機と類似点が多くなるが、既存の周辺機器やソフトウェアと互換性を維持するため独自のハードウェア仕様も備えた。1995年(平成7年)にWindows 95が登場してパソコンが一般市場で普及すると、PC-9800シリーズの独自アーキテクチャは利点よりも費用面の不利が拡大する[13]。1997年(平成9年)にNECは、PC/AT互換機をベースとするPC98-NXシリーズを発表して主力を移行し、2003年(平成15年)9月30日にPC-9800シリーズの受注を終了した。

歴史

16ビットパソコンの開発へ

NECは通信機器メーカーとして創業したが、事業は日本電信電話公社に大きく依存していた。民需や輸出を拡大するため、1950年代にコンピュータや半導体の開発を始め、1976年に日本IBM、富士通、日立製作所に次ぐ、日本で4番目に高いメインフレームの売上高を記録した[14]。

NECは消費者市場での存在感がなく、その子会社として家電製品を展開していた新日本電気も消費者市場で成功しているとは言い難かった。メインフレームやミニコンピュータを開発してきたNECの情報処理グループは、マイクロプロセッサを性能や信頼性が劣っているためコンピュータに適していないと見なしており、興味を示さなかった。しかし、電子デバイス販売事業部マイクロコンピュータ販売部がマイクロプロセッサ評価用キットのTK-80を発売すると、ターゲットに想定していなかった一般のコンピュータマニアや好事家に売れていった。TK-80の開発者、後藤富雄は1977年(昭和52年)にサンフランシスコで開催されたウェストコースト・コンピュータ・フェアでパソコン市場の立ち上がりを目の当たりにした。後藤とその部長、渡邊和也はパソコンを開発することを決意した。電子デバイス販売事業部には電子部品店の小さな販売網しかなかったため、新日本電気が持つ家電ルートを使ってパソコンを販売することにした[15][16]。

NECの電子デバイス販売事業部は1979年(昭和54年)にPC-8001を発売し、1981年(昭和56年)には日本のパソコン市場の40%のシェアを獲得した[17]。当時のNEC副社長、大内淳義は次のように述べた[18]。

- 「たしかにパソコンの育ての親として、電子デバイス部門の貢献は否定できぬ事実である。しかし、パソコンがコンピュータであるのならば、日本電気内ではこれまでどおり情報処理部門が扱うべきであるということになろう。またパソコンが家電であるならば、家電を扱う新日本電気の申し出も拒否することはできない。」

1981年(昭和56年)4月、NECはパソコンの開発を新日本電気とNECの情報処理グループ、電子デバイスグループ、の3つのグループに展開することを決定した。新日本電気は8ビットパソコンのPC-6000シリーズを、情報処理グループは16ビットのビジネス向けパソコンを、電子デバイスグループはPC-8000シリーズやPC-8800シリーズなどその他の分野のパソコンを担当することになった[18]。

N10プロジェクト

情報処理小型システム事業部では、浜田俊三がプロジェクトの指揮を執り、小澤昇が製品計画を担当した。当初、開発チームは新しいパソコンを1973年(昭和48年)のNEAC システム100に由来するオフィスコンピュータの小型版として計画としていた。渡邊和也は、新しいパソコンはMicrosoft BASICを備え、以前のパソコン向けの周辺機器との互換性を維持し、拡張スロットの仕様を公開しなければならないと助言した。1981年9月、浜田は元請けのアスキーの西和彦にN88-BASICを8086プロセッサ用に書き直すよう依頼した。西は米国の開発会社所属のビル・ゲイツと相談したいと返答した。3か月後、マイクロソフトはGW-BASICの開発に忙しいとして、西は浜田の申し入れを断った。西は「マイクロソフトはBASICをより構造化された内部コードで同じ機能を持つものに書き直しており、それは16ビットバージョンのGW-BASICとして発売される。日本語版のGW-BASICを選択した場合、我々はBASICをより早く提供できるだろう。」と述べた。浜田は「以前述べたとおり、旧来のものと互換性があるBASICが欲しい。」と返答した。両者は合意することができなかった[15]。

渡邊が提案する計画の先行きが不透明になったため、浜田はオフィスコンピュータの小型版を開発するか、渡邊の提案通りにパソコンを開発するか、2つの計画で迷っていた。浜田と渡邊はPC-8001やPC-8801のアプリケーションを収集して調査しているうちに、消費者市場はこれらのパソコンと互換性のある16ビット機を望んでいることに気付いた。浜田は異なる市場向けに両方の計画を採用することにした。1982年(昭和57年)4月、オフィスコンピュータの小型版はNEC独自開発の16ビットマイクロプロセッサμCOM-1600を搭載したNEC システム20 モデル15としてリリースされた。この機種は従来のオフィスコンピュータの新モデルとして発表され、特段注目されることはなかった[15]。

1982年(昭和57年)2月、ソフトウェア開発チームはN88-BASICのリバースエンジニアリングとN88-BASIC(86)の設計を開始した。その作業は翌月に完了し、開発チームはPC-9801(コードネームはN10プロジェクト)の開発を開始した。PC-9801のプロトタイプは1982年(昭和57年)7月の終わりに完成した。N88-BASIC(86)のコードは新規に書かれていたが、西はバイトコードがマイクロソフトのものと一致すると指摘した。当時、バイトコードに著作権法を適用できるかどうかは不明確だった。西は浜田に対して、NECはBASICのライセンス料に相当するマイクロソフト製品を購入し、N88-BASIC(86)にはマイクロソフトとNECの双方の名前を著作権表示に入れることを要求した。浜田はこれを受け入れた[15]。

開発チームはサードパーティーの開発者が市場の拡大に非常に重要と考え、発売前から独立系ソフトハウスに50台から100台のプロトタイプと技術情報を無償で提供した[15]。

三菱電機はNECに先行して1982年(昭和57年)1月に16ビットパソコンのMULTI 16を発売したが、その実体は豊富なソフトウェアを自社で揃えてシステムとして売り込むというオフィスコンピュータの性格を残しており、成功しなかった[15][19]。

1981年(昭和56年)に情報処理グループの端末機事業部も「パーソナルターミナル」としてN5200というパソコンシリーズを発売した。これは8086プロセッサとμPD7220ディスプレイコントローラを搭載しており、アーキテクチャも'PC-9800シリーズと類似していたが、オペレーティングシステムは独自開発のPTOSを採用している。NECはN5200をインテリジェント端末あるいはワークステーションとして発表し、市販パソコンのPC-9800シリーズとはターゲットが異なっていた[2]。この複合端末機市場に対して富士通は1981年にFACOM 9450を発売し、日本IBMは1983年にマルチステーション5550を発売した。

PC-9801の登場とシェア拡大

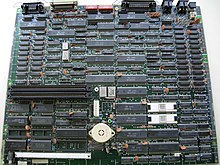

1982年(昭和57年)10月、PC-9800シリーズ(以下、PC-98)の初代機『PC-9801』は16ビットCPUのNEC μPD8086(Intel 8086互換)を5MHzで駆動し、128KBのRAM(最大640KBまで拡張可能)を搭載、PC-8000シリーズやPC-8800シリーズとのハードウェア・ソフトウェアの上位互換性と298,000円という低価格を売り物にして発売された[20]。グラフィック画面解像度は640ドット×400ドット8色。また、当時としては先進的なグラフィック描画機能を持つ自社製のGDC(Graphic Display Controller μPD7220)を2個搭載している。ディスプレイなどPC-8800シリーズの周辺装置はPC-9801にそのまま流用でき、N88-BASIC用に開発されたソフトウェアは少しの修正でPC-9801に対応させることができた。これにより、従来のPC-8000シリーズやPC-8800シリーズのビジネスユーザーを取り込むことに成功した。一方、新規ユーザーは高価な8インチFDD(Floppy Disk Drives)を別途購入する必要があり、ディスプレイやプリンターも合わせると、システムセット価格としては100万円近くになった。また、基本構成では数字と英文字、半角片仮名しか表示できなかったため、日本語ワープロソフトなどを使用するには別売の漢字ROMボードPC-9801-01を増設する必要があった[21]。

ビジネス分野を中心に漢字ROMやFDDを標準搭載したPC-9801を要望する声があったことに加え、高品質な漢字フォントで印刷できるプリンターが求められた[15]。当初、PC-9801にはOEMで調達されたPC-8800シリーズ用のプリンターや自社開発のNK-3618が用意されたが、どちらも16ドットフォントに相当するゴシック体で印字するものであった。書類や本での使用頻度が高い明朝体となると、24ドットフォントを印字できる24ピンプリンターが求められた。NECはNK-3618の開発を契機に、プリンターを開発した「端末装置事業部」を「プリンタ事業部」に改め、1983年(昭和58年)5月に24ドットフォントが収録された漢字ROMを搭載する24ピンプリンター『PC-PR201』を発売した。これは当時50万円台であった24ピンプリンターを30万円以下という低価格で発売したことで好評を得た[20]。

1983年(昭和58年)10月発売のPC-9801Fは、CPUに5MHzと8MHzから選択駆動が可能な8086-2を搭載し、2台の5インチ2DD (640KB) FDDとJIS第一水準漢字ROMを標準装備して398,000円 (2ドライブ機) で発売された。この機種は価格性能比が良好で、企業や技術者に好評を博した[20]。5インチ2DDフォーマットは本機から新たにサポートされた。当時、5インチ2HD (1MB) FDDはまだ信頼性が低く、8インチ2D (1MB) FDDは高価だったため、日本語の業務用アプリケーションに必要最小限の容量である5インチ2DD (640KB) が採用される運びとなった[22]。

PC-9801Fと同時に、電子デバイスグループが開発したPC-100も発表された。こちらはワープロや表計算ソフトを同梱(バンドル)し、同年に発売されたApple Lisaのようなコンセプトを持っていた。PC-100はマウスや縦横切り替え利用が可能なディスプレイといった先進的な機能を備えて注目を集めたが、従来機のソフトウェアや周辺機器と互換性がなく、ビットマップ処理によるグラフィックを採用したことで文字の表示速度が遅くなったことが影響して売れなかった。さらに、PC-100のマーケティングは情報処理グループのPC-9800と競合したことでパソコン販売店を混乱させることになった。1983年(昭和58年)12月、大内はパソコン事業を8ビット家庭用パソコンを扱う日本電気ホームエレクトロニクス(1983年(昭和58年)6月に新日本電気から社名変更)と、16ビットパソコンを扱う日本電気の情報処理グループの、2つの部門に統合することを決めた。日本電気の電子デバイスグループはパソコン事業を日本電気ホームエレクトロニクスへ移管することになった[18][23]。

富士通は1984年(昭和59年)2月に5インチ2HD (1MB) FDDを搭載したFM-11BSを発売し、同年12月には同じく5インチ2HD FDDを搭載したFM-16βを発売した。これに対抗して、NECは1984年(昭和59年)11月に5インチ2HD FDDを搭載したPC-9801Mを発売。このドライブは2DDフロッピーディスクを読むことができず、従来機との互換性が劣っていたため市場では成功しなかった。一方、FM-16βはオペレーティングシステムにMS-DOSではなく既に下火になりつつあったCP/M-86を同梱(バンドル)し、さらにコンピュータ部門ではなく電子デバイス部門が開発・営業を手がけたことが失敗の一因になった。富士通は1985年半ばにこの方針を転換したが、既に手遅れであった[24]。別の意見では、富士通はFM-11にビジネスソフトパッケージを同梱(バンドル)したことで、ユーザーがサードパーティーのソフトウェアを購入することを思いとどまらせ、富士通は自身の市場を拡大することに失敗したと考えられた[25]。

1985年(昭和60年)5月に発売されたPC-98XAは、高級ワープロやCAD用途への需要に応えるべく、高解像度のテキスト・グラフィック画面と高速な80286プロセッサを搭載していた[2]。また、同時に発売されたPC-9801U2は3.5インチFDDを搭載した最初の省スペースモデルとなった。しかし、両者とも従来のソフトウェアと互換性が乏しかったため不評であった。それぞれの後継機、PC-98XLおよびPC-9801UV2は、本流のPC-9801シリーズと高い互換性を保っていたため市場に受け入れられ、需要の幅を拡大することに成功した[19]。

1985年(昭和60年)7月に発売されたPC-9801VMはCPUに8086上位互換の高速なV30を採用し、グラフィックはオプションで4096色中16色表示に対応した。またPC-98XAに続いて2HD/2DDの両タイプのフロッピーディスクに対応した[26]。このモデルは1年間で21万台を販売するベストセラーとなり[27]、以後のPC-98の基本仕様となった。

1983年(昭和58年)から1987年(昭和62年)にかけて、NECはソフトハウスに対してMS-DOS 2.11のサブセットをソフトウェアへ同梱(バンドル)することを無償で認めていた。アスキーやマイクロソフトはMS-DOSの普及を促すためにこれを認めていた[28]。ユーザーの立場では、MS-DOS対応ソフトとは別にMS-DOSを購入する手間が省けるという利点があった[29]。浜田はNECがアスキーにこれに相当するMS-DOSのライセンス使用料を支払ったかどうか明らかにしていないが、この戦略がソフトハウスの囲い込みに功を奏した。当初のPC-98は「PC-8800シリーズ上位互換の高速なBASICマシン」で、PC-98の能力を十分に引き出したソフトは少なかったが、早期からサードパーティーに対してソフトウェアの開発を促進したことで、1984年(昭和59年)3月時点で約700本のソフトウェアパッケージがPC-98に対応した[30]。1987年(昭和62年)3月、NECはPC-9800シリーズの出荷台数が100万台を超え、約5,000本のソフトウェアパッケージが対応していると発表した。当時の東京リサーチ調べによると、16ビットパソコンの店頭販売数におけるPC-98のシェアは90%を超えた[10]。NECが日本のパソコン市場を独占できた理由について、1985年(昭和60年)に孫正義は次のように分析した[30]。

- 「パソコンでのシェア格差はますます広がっている。スタートはNECだけが先行したわけではないのに、なぜこんなに格差がついてしまったのか。早くからハードやOSを積極的に公開し、ソフトや周辺機器を自由につくらせたことが成功したといえる。ライバルメーカーも同じマイクロソフトのベーシックを使いながら公開しなかった。この姿勢の差が今日のシェアの差になって表れている。」

また、NECは既存製品との互換性と資産の継承に注意を払っていた。PC-9801VMはCPUクロック周波数を8MHzと10MHzで選択できるほか、V30の命令サイクルが8086と異なることから、オプションで8086を搭載した拡張カードも提供していた[26]。V30はインテルのx86系CPUには実装されていない独自の命令が存在した。NECはソフトウェア開発者に対してそのような命令を使用しないよう説明していたが、一部のソフトウェアは使用していた。それらのソフトウェアが動かなくなることを懸念し、1986年(昭和61年)発売のPC-9801VXは80286とV30が電源投入時の設定により排他的に動作するよう設計された[2]。1988年(昭和63年)発売のPC-9801RAは80386とV30を搭載して同様に対応していた。1990年(平成2年)発売のPC-9801DXよりV30は省略された。

NECはテレビCMや新聞での広告、見本市での宣伝などに多大な費用をかけた。NEC全体の広告宣伝費は1970年代中期まで10億円台で推移していたが、その後は増加し続け、1985年(昭和60年)には250億円を上回った[32]。

小型機や互換機との開発競争

東芝は1983年(昭和58年)からラップトップパソコンの開発に取り組んでいた。1985年(昭和58年)にヨーロッパで発売されたT1100やその後継機は成功を収め、1986年(昭和59年)春から欧米諸国で発売されたT3100はバイト誌から「キング・オブ・ラップトップ」と賞賛された。1986年(昭和59年)10月にはT3100を日本市場向けに改良したJ-3100を発売し、特に狭いオフィスが多い日本では企業を中心に好評を得た[33]。T3100が発売されるまで、NECはラップトップ型パソコンを時期尚早と見るなど開発に本腰を入れていなかった。このため、NECはT3100の開発を察知して慌ててラップトップ型パソコンのPC-98LTを開発した。PC-98LTはJ-3100と同月に発売されたものの、従来機との互換性が乏しく、既存のPC-98用ソフトが動作しなかったため、十分な成功を収めるには至らなかった。小型化を実現するにはGDCなどの周辺チップを集約したチップセットを開発する必要があったが、3年前からラップトップパソコンの開発に本格的に取り組んでいた東芝にはすぐに追随することができなかった[34]。

1987年(昭和62年)3月、セイコーエプソンは最初のPC-98互換パソコン(以下、98互換機)となるPC-286シリーズを発表した。NECはこの98互換機を調査し、使用されているBIOSがNECの著作権を侵害しているとして訴訟を起こした。1987年(昭和62年)4月、セイコーエプソンはPC-286 Model 1から4までの4機種の発売を中止し、別の開発チームによりクリーンルーム設計で開発されたBIOSを採用するPC-286 Model 0を発売した。このモデルはROM BASIC(本体ROMに収録されたN88-BASIC(86))が内蔵されておらず、NECはこれを「PC-98との互換性に乏しい」と結論付けた。当時はROM BASICの需要が依然多く、1990年(平成2年)時点でもNECが発行していたソフトカタログのうち約40%がROM BASICに依存していた[28]。同年11月、セイコーエプソンは裁判の継続が市場に悪いイメージを抱かれると考え、NECに和解金(金額は非公表)を支払い、告訴の対象になった4機種は今後も発売しないという内容で和解した。著作権侵害の有無については決着が付かないままとなった[32]。

PC-286 Model 0はCPUに10MHz駆動の80286を使用し、同じCPUを8MHzで駆動していたNECの主力機PC-9801VXよりも25%速かった。1987年(昭和62年)6月、NECはCPUクロック周波数を10MHzに引き上げたPC-9801VX01/21/41をリリースした。NECは自社のオペレーティングシステム(ディスクバージョンのN88-BASIC(86)やMS-DOS)に、NEC製以外のマシンで起動しないようにするBIOS署名チェックを追加した。これは通称「EPSONチェック」とも呼ばれた。1987年(昭和62年)9月、セイコーエプソンはPC-286VとPC-286U、および、BASICインタープリタを追加するための『BASICサポートROM』をリリースした。また、EPSONチェックを解除するためのパッチプログラム『ソフトウェア・インストレーション・プログラム (SIP)』をバンドルした。新機種はリーズナブルな価格と互換性の良さが評価され、好評を博した[32]。セイコーエプソンの98互換機は1988年(昭和63年)に20万台の売上を記録し、日本のパソコン市場に新たな勢力が誕生することになった[35]。

1987年(昭和62年)11月、セイコーエプソンはNECに先行してPC-98と完全な互換性を持つラップトップパソコンPC-286Lを発表した。ラップトップ型の需要はもはや無視できる規模ではなく、PC-98最大手のディーラーである大塚商会もPC-286Lで初めて98互換機を販売リストに加えた[19]。1988年(昭和63年)3月、NECはデスクトップ型PC-9801との完全互換を実現したラップトップ型パソコンPC-9801LV21を発売した。完全互換性と小型化の両立には新規に開発された3種類のチップセットが重要な役割を果たし、これらはPC-9801RAなどの主力デスクトップ機にも使用された[36]。しかし、青液晶を採用したPC-9801LV21は視認性が悪く、バックライト付き白黒液晶を採用したPC-286Lに技術面でも後塵を拝することになった。視認性の問題はJ-3100同様の橙色プラズマディスプレイを採用したPC-9801LS(1988年(昭和63年)11月)と、バックライト付き白黒液晶を搭載したPC-9801LV22(1989年(平成元年)1月)で解決された[19]。

1989年(平成元年)7月、東芝は軽量でバッテリー駆動可能な真のラップトップパソコンJ-3100SSに「みんなこれを、目指してきた」「ブックコンピュータ」というキャッチコピーと「DynaBook」というブランドを添え、宣伝に鈴木亜久里を起用して発売し、これは1年間で17万台を販売する大ヒットとなった。この登場に危機感を覚えたNECは、同年11月、同様のコンセプトを持つPC-9801Nに「ノートパソコン」というキャッチコピーと「98NOTE」というブランドを付け、宣伝に大江千里を起用して発売した。DynaBookの出だしは順調だったが、1990年には98NOTEの累計販売数がDynaBookを上回った[37]。

1987年(昭和62年)、対抗規格としてマイクロソフトと日本の家電メーカーを中心に構成された標準化団体がAX(Architecture eXtended)を提唱した。AXは特殊なビデオチップセット(Japanese Enhanced Graphics Adapter (JEGA) ) と日本語キーボード、それに対応するソフトウェアの組み合わせによって、PC/AT互換機で日本語を表示できるようにした。しかし、価格が割高かつ対応するソフトウェアが少なかったことから、日本のパソコン市場に存在感を示すことはできなかった。

日本のパソコンゲーム文化への影響

1980年代初頭、16ビットパソコンは高価でもっぱらビジネス用途として開発・販売されたため、家庭ユーザーは16ビット機よりも8ビット機を選択した。1980年代半ばまでに、日本の家庭用コンピュータ市場はNECのPC-88、富士通のFM-7、シャープのX1、マイクロソフトとアスキーのMSX陣営が占めていた。この時代、PC-98で最も人気のあるゲームジャンルは、比較的速いクロック速度と広いメモリ空間を有効に利用していたシミュレーションゲームであった。『大戦略』と『三國志』は特に人気があり、PC-98をパソコンゲームのプラットフォームとして確立した[25]。

日本のパソコンゲームのプラットフォームは、1980年代の終わりから1990年代にかけてゆっくりと、PC-88からPC-98へ移行した。1990年代には、『ブランディッシュ』や『ダンジョンマスター』などのように、多くのコンピュータRPGがPC-98用に開発されたか他のプラットフォームから移植された。ディスプレイ解像度とディスク容量が大きいほどグラフィックの表現は向上する余地があるものの、PC-98でのアニメーションの表示は時間がかかるため、困難であった。この制約の結果、1980年代のテキストを主流とするアドベンチャーゲームの復活としてアダルトゲームやビジュアルノベルが登場し、『同級生』や『この世の果てで恋を唄う少女YU-NO』などが人気を博した。PC-98が衰退した後、多くの日本のパソコンゲーム開発者は、パソコン販売店で流通していたアダルトゲームを除いてプラットフォームを家庭用ゲーム機に移した[39]。

DOS/V勢力との競争とWindows時代

1990年(平成2年)、日本IBMはVGAを搭載したPC/AT互換機で日本語テキストを表示できるようにするオペレーティングシステム『DOS/V』を発表した。日本の他のパソコンメーカーは日本IBMとマイクロソフトが共同で設立したPCオープン・アーキテクチャー推進協議会 (OADG) に加入した。1991年(平成3年)には日本語版のWindows 3.0が登場し、MS-DOSからWindowsへ、ソフトウェア環境の移行が始まった。1992年10月、コンパックは128,000円のDOS/Vパソコンを発売した。この価格は当時のPC-98最安モデルの半値で、他の日本のパソコンメーカーはこの直後に次々と値下げを発表した。この価格戦争はNECが主導していた日本のパソコン市場を揺るがす出来事として印象づけられ、マスコミに「コンパックショック」と呼ばれた[40]。1993年(平成3年)に入ると東芝や富士通がDOS/Vパソコンを発売し、セイコーエプソンはDOS/Vパソコンを販売するためにエプソンダイレクトを設立した。

PC-98の主力デスクトップモデルは1988年(昭和63年)発売のPC-9801RA以来、SCSI (Small Computer System Interface) インターフェイスを内蔵したPC-9801RA21(1989年(平成元年))、DMA (Direct Memory Access) コントローラを高速化したPC-9801DA(1991年(平成3年))、486を搭載してファイルスロットを装備したPC-9801FA(1992年(平成4年))と、徐々に機能や性能を向上しながらもコンセプトは従来機を踏襲してきた。同時期にアメリカではWindows 3.0の普及とパソコンの低価格化が進んでおり、日本にもDOS/Vの登場とともにその波が押し寄せていた。PC-9801FAはコストの問題からCPUに16MHz駆動の486SXを搭載していたが、これに対してユーザーから「640×400ドットの画面はWindowsには狭い。16MHzでは快適に使えない。」との批判が集中した。1992年5月、セイコーエプソンは486SX 25MHzのCPUと1120×750ドットの高解像度表示機能を搭載したPC-486GRを、PC-9801FAと同じ価格で発売してヒットした。NECもこの状況から販売戦略を見直し、1992年7月より新製品の検討が始まった[37]。

1992年(平成2年)10月末、NECはWindows 3.0を標準搭載したPC-9821(愛称は98MULTI)を発表した。1993年(平成3年)1月より、PC-98の主力デスクトップ機は3つのラインに拡張された。CD-ROMドライブなどホビー向けに必要な機能を一式含んでいる「98MULTi」に加え、Windowsの利用に適した性能を持つ「98MATE」、MS-DOSの利用を主目的とした低価格の「98FELLOW」が発売された。PC-98は対応する日本語アプリケーションが多く、依然日本のユーザーには人気があった[41]。

1993年(平成3年)から1995年(平成5年)にかけて、NECは業界標準規格を採用しつつ製造コストの削減を図った。PC-98は72ピンSIMM、3.5インチ1.44MBフロッピーディスク、IDEドライブ、640×480ピクセルのDOS画面モード、2D GUIアクセラレーションGPU、Windows Sound System、PCI、PCMCIAに対応していった[13]。また、一部のマザーボードの製造をECSやGVCなどの台湾系企業に委託した[42]。

PC-98の販売数そのものは順調に増大していたが、PC/AT互換機の販売はこれを上回る勢いで拡大し、PC-98は次第にシェアを落としていった。これは、パーソナルコンピュータとWindowsの爆発的な普及により、従来とのハードウェア・ソフトウェア互換性を必要とするユーザーが相対的に少数派となったためである[注 4][43]。この時点ではPC-98もWindows機であることには変わりなく、実績のあるブランドだったことからそれなりの知名度もあり、トップシェアを争うだけの勢力は維持していた。1997年(平成9年)時点での日本国内シェアは3割とも5割弱とも言われる[44]。しかし、CPU・チップセット・ビデオチップ・拡張バスなど、PCを構成する各種の要素技術が急激に高度化し、それらのほとんどがPC/AT互換アーキテクチャを前提としていたことから、PC-98に採用する上でさまざまな困難に直面することとなった。Windows 95の移植においては、NECはアメリカのマイクロソフト本社に技術者を約20人常駐させてPC-98版の開発を進めていた[45]。Windows 3.1および95の時代にはFMRシリーズ / FM TOWNSなど他社独自アーキテクチャ機も存在していたのに対し、Windows 98の時代にはPC-98以外はほぼPC/AT互換アーキテクチャに収斂したため、NECにはWindowsや各種ドライバの移植コストが重くのしかかることとなった。このようにして、独自アーキテクチャの維持に次第に限界が見えてきた。

1997年(平成9年)10月、NECはPC/AT互換機といえる[注 5]PC97ハードウェアデザインガイド準拠マシンのPC98-NXシリーズを発表し[13]、一般市場におけるPC-98は事実上その使命を終えた。

PC-98の最後の機種は、2000年(平成12年)に登場したCeleronベースのPC-9821Ra43(クロック周波数433MHz、1998年の440FXチップセットベースのマザーボード設計を使用)だった。2003年(平成15年)、NECはPC-98の受注中止を発表した。2004年(平成16年)3月の出荷終了までに1830万台のPC-98が出荷された[2]。PC-98をサポートする最後のWindowsはWindows 2000であった。

PC-9800シリーズの終焉

1997年(平成9年)にNECの主力パソコンはPC98-NXシリーズに移ったものの、多くの制御機器等ではPC-98が依然使用されており、これらの資産をPC/AT互換機等に移行するにはユーザー側に莫大な出費(コスト増)を強いるため、CバスやMS-DOSなどの資産を継承する必要に迫られた(建設用の計算ソフトなどでも、開発経費節減のためPC-98と抱き合わせ販売されていた)。このため、その後も一部機種を継続販売していたが、2003年(平成15年)9月30日をもって受注終了、2010年(平成22年)10月末にサポート終了となった。最終モデルは「PC-9821Ra43」「PC-9821Nr300」。FC-9800シリーズも2004年1月に販売終了、2010年(平成22年)1月に保守が終了した。最終モデルは「FC-9821Ka model 1/2」。

PC-98の受注終了後は、前述の通りサードパーティによるPC-98互換機(ロムウィン社98BASEシリーズ[46]、エルミック・ウェスコム社(後の図研エルミック社)iNHERITORシリーズ[47]など)の製造・販売が長く続けられたが、後者は2006年(平成18年)末のインテルによる486系プロセッサの製造終了に伴い、2007年(平成19年)9月28日に受注終了、2008年(平成20年)9月30日に出荷を終了した。その後もPC/AT互換機を用いてPCIカードを実装、Cバス拡張BOXを接続してエミュレートする「iNHERITOR II」、PC一体型の互換システム「iNHERITOR II-A」が販売されていたが、2016年(平成28年)7月に生産を終了している[48]。

また、Cバスインタフェースのボードを利用できるコントローラ付きバックプレーン[49]や、同コントローラやPC/FC-9801シリーズで稼動するボードコンピュータ[50]も販売されていた。

FreeBSDでは、2011年(平成23年)2月にリリースされた8.2-RELEASEまでPC-98に対応していたが、9.0-RELEASE以降、PC-98用のFreeBSDはリリースされていない[51]。

工場の生産ラインや鉄道などのインフラ管理の分野では、様々な制御対象機器との互換性や枯れた技術の安定性を考えると容易に最新式のコンピューターに入れ替える事は出来ず、前述の事情もあって2020年(令和2年)現在でも現場でPC-98が使用されているケースは多く、オークションサイトには数千件の出品があったり、専門の修理業者が存在するほどである[52]。

注釈

- ^ 最終出荷は2004年(平成16年)3月まで[4]。

- ^ 未来技術遺産と俗称される。

- ^ 初代「PC-9801」発売の1982年(昭和57年)から、後継アーキテクチャとなるPC98-NXシリーズ発売の1997年(平成9年)頃まで

- ^ 1991年に電通リサーチが行ったアンケート調査によると、パソコンの選択基準で最も重視されたのが「互換性」であった。

- ^ ただしNECは当初そのようには呼んでいなかった。その後、プリンタ等一部NEC製の周辺機器のカタログで「PC-98NXシリーズを含むPC/AT互換機」という表現が見られた。なお、DOS/Vの動作は保証していない(FC98-NXの一部機種でPC DOS 2000の動作を保証しているのみである)。

- ^ ここで言う1MBとは、5インチや3.5インチFDにおける2HDを指す。これらは約1.2MBほどのフォーマット容量を持つが、これをNECは1MBと表現していた。

- ^ MATE Aシリーズの場合は5インチFDD内蔵モデルであっても、ファイルスロットに3.5インチ3モードFDDを内蔵することで、1.44MBのFDを読み書きできる[69]。

- ^ 一般的にソフトウェアの改竄が違法行為とされるのは、あくまで複製を行う場合の話である。SIPは既にインストール済みのプログラム(運用ディスクやHDD)を書き換えるものであって、複製を行うものではないため、著作権上は問題が無いと考えられている[85]。

- ^ 12MHzや、20MHz(一部の機種を除く)、それ以上の機種ではCPUクロックがシステムクロックと分離しており(したがってクロックアップ改造の敷居が低いことでも知られる)、それらの機種のシステムクロックは5/10MHz系になっている。

- ^ ただし、キーボードに関しては5/10MHz系も8MHz系も共通して19200bpsであり、どちらか一方のみに対応するキーボードは存在しない。

- ^ PC-9800シリーズのRS-232CはPC-9821AnまでFIFOバッファが搭載されておらず、高速通信ではとりこぼしの恐れが大きかったため、5/10MHz系の機種であってもこのようなボードは有用であり、草の根BBSなどで重宝された。

出典

- ^ “PC-9800シリーズ受注終了のお知らせ”. 日本電気株式会社 (2003年8月7日). 2016年6月7日閲覧。

- ^ a b c d e f 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 114-120、「PC-9800シリーズの生みの親が語る「日本標準機」の誕生秘話 : NEC 小澤昇インタビュー」

- ^ 現在はNECパーソナルコンピュータに分社

- ^ “伝説のパソコン:98FELLOW物語(4)ー国民機を支えたPC98開発&生産組織”. シニア・ネクスト (2019年5月14日). 2022年10月11日閲覧。

- ^ “用語解説辞典【キューハチ】”. NTTPCコミュニケーションズ. 2015年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月24日閲覧。

- ^ 情報処理学会、「情報処理技術遺産」の認定式を開催、PC Watch、2009年3月2日

- ^ 情報処理技術遺産 2008年度、情報処理学会 コンピュータ博物館

- ^ 重要科学技術史資料一覧

- ^ PC-9801などが「重要科学技術史資料(未来技術遺産)」に登録

- ^ a b c 木村登志男 (2010年2月16日). “セイコーエプソン・国内市場エプソンブランド完成品躍進の端緒” (PDF). WORKING PAPER SERIES No.82. 法政大学イノベーション・マネジメント研究センター. pp. ビジネスケース 資料 No.3. 2010年6月27日閲覧。

- ^ NEC「PC-9800シリーズ」ついに受注打ち切り - ITmedia 2003年8月7日

- ^ 大河原, 克行 (2008年1月24日). “日本発の世界標準「ノートPC」の24年史|【Tech総研】”. リクナビNEXT. 2021年3月12日閲覧。

- ^ a b c d e 小高, 輝真 (1997年9月26日). “小高輝真の「いまどきの98」 : PC-9800からPC98-NXへ”. Impress PC Watch. 2019年3月16日閲覧。

- ^ 高橋, 清美 (2018). “コンピュータ企業における国際化と国際競争力(1950年代~1990年代まで) -IBMと富士通のメインフレーム事業を中心に-”. 明治大学 博士論文 (明治大学) (32682乙第537号): 91. NAID 500001075138 2019年6月23日閲覧。.

- ^ a b c d e f g h 富田, 倫生 (1995年). “パソコン創世記”. ボイジャー. 2021年3月12日閲覧。

- ^ 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 98–103、「秋葉原ビットイン誕生秘話 : 渡邊和也氏インタビュー」

- ^ 『パソコン大図鑑 最新・人気パソコン目的別全カタログ』講談社、1981年、30-31頁。ISBN 4-06-141673-1。

- ^ a b c 『日本電気株式会社百年史』 p.654

- ^ a b c d e 服部, 雅幸「PC-9800はどこへ行く 第2部 緩やかに進化したベストセラー機」『日経パソコン』、日経BP、1989年5月1日、180–190頁、ISSN 0287-9506。

- ^ a b c 神永 裕人『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 94–105、「NECのハード開発戦略 ユーザーをとらえた「互換性と継承性の追求」優先の製品開発」

- ^ 浅野 1983, p. 51.

- ^ a b 「LOAD TEST: PC-9801F / E」『ASCII』第8巻第3号、アスキー、1984年、174–190頁、ISSN 0386-5428。

- ^ a b 田中 繁廣『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 76–89、「ドキュメント・NECのPC戦略―市場制覇への道を切り拓いた戦士達 その決断と挑戦の歴史」

- ^ a b 小林 紀興『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 58–59、「NECがパソコン王国になった理由」

- ^ a b c 内田 保廣『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 128–129、「一番"遊戯性"の高いPCをユーザーは選択した」

- ^ a b 「PC-9801VM/VF徹底研究」『ASCII』第9巻第9号、アスキー、1985年、249-256頁。

- ^ 「日電ビジネス用パソコン好調―単一モデル1年で21万台出荷。」『日経産業新聞』 1986年8月18日、7面。

- ^ a b 服部, 雅幸「トピック・レポート ソフト:機能不足が表面化,老兵「MS-DOS2.11」」『日経パソコン』第136巻、日経BP、1991年1月21日、178–182頁、ISSN 0287-9506。

- ^ a b Edward Warner (1986年9月8日). “Lotus Perseveres to Unveil Japanese Version of 1-2-3” (英語). InfoWorld. pp. 9 2016年5月2日閲覧。

- ^ a b 小林, 紀興「試作機を公開し、ソフトハウスを味方にして勝ったNEC」『インテル・マイクロソフト ウィンテル神話の嘘 世界支配の陰謀と死角』光文社、1997年9月30日、116-121頁。ISBN 4-334-00599-3。

- ^ 松岡, 資明、中川, 貴雄、礒田, 温之、西村, 裕「調査:パソコン・シェア 企業はPS/55、家庭はPC-9800」『日経パソコン』、日経BP、1989年4月10日、280–281頁、ISSN 0287-9506。

- ^ a b c d 松尾 博志『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 130–137、「パソコン産業"互換機元年" 真の「ユーザー利益」は、「企業利益」追求の互換機ビジネスから」

- ^ 小林, 紀興『東芝の奇襲で日本電気が受けた深傷』光文社、1990年4月25日、168頁。ISBN 4-334-01250-7。

- ^ 関口, 和一「8. 挑戦者たち : 東芝ショック」『パソコン革命の旗手たち』日本経済新聞社、2000年、210-212頁。ISBN 4-532-16331-5。

- ^ 大河原, 克行 (2007年9月28日). “業界タイムマシン19XX--Trip11:セイコーエプソン vs. NEC PC-98互換機騒動”. ZDNet Japan. 2019年3月30日閲覧。

- ^ 「PRODUCT SHOWCASE : 低価格386マシン&ソフトも一新 PC-9801RAシリーズ」『ASCII』第12巻第9号、アスキー、1988年、189-193頁、ISSN 0386-5428。

- ^ a b 「特集 : 追う98、追われる98」『日経パソコン』、日経BP、1993年3月15日、130–145頁、ISSN 0287-9506。

- ^ 日本電子工業振興協会『パソコン白書94-95』コンピュータ・エージ社、1995年、31頁。ISBN 4875661479。

- ^ 阿部 広樹『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 121–125、「PC-9801 魂の名作ゲームの旅」

- ^ 鎌田, 剛 (2019年1月10日). “激動の平成デジタルガジェット史 第2回:平成4~6年(1992~1994年)”. 価格.comマガジン. 価格コム. 2019年3月18日閲覧。

- ^ a b c 「パソコンユーザー実態調査 第1部 個人編 他機種を引き離すPC-98」『日経パソコン』、日経BP、1993年6月21日、132–137頁、ISSN 0287-9506。

- ^ 木瀬, 裕次「第2特集 : 浸透する台湾パソコン(前編)」『日経パソコン』、日経BP、1995年3月13日、182–187頁、ISSN 0287-9506。

- ^ a b 「NPCレポート なぜ広がらない98互換機ビジネス 「幻の98互換機」があった」『日経パソコン』、日経BP、1992年2月3日、110-115頁。

- ^ SOFTBANK BOOKS、PC-98パワーアップ道場、ISBN 9784797305777 p.248

- ^ 本間, 健司「NECはWin 95で98らしさをだせたか―ほとんどなくなった98とDOS/Vの違い」『日経パソコン』、日経BP、1996年2月12日、160–164頁、ISSN 0287-9506。

- ^ 98Baseシリーズ(アーカイブ)

- ^ iNHERITOR(インヘリター)(2011年8月9日時点のアーカイブ)

- ^ iNHERITOR II、iNHERITOR II-A(2017年7月6日時点のアーカイブ)

- ^ ハイブリッドバスコントローラ(2008年12月1日時点のアーカイブ)、株式会社インタフェース

- ^ 98ボードコンピュータ(386) AZI-1191(2012年9月4日時点のアーカイブ)、株式会社インタフェース

- ^ FreeBSD 9.0-RELEASE Announcement

- ^ “名機PC-98いまだ現役 在庫1000台専門店に迫る”. 朝日新聞 (2020年7月14日). 2020年7月14日閲覧。

- ^ 元麻生春男、1998年、「国産銘機列伝 : 達人コラム「PC-9801はPC/XTだった!?」」、『ASCII』22巻8号、アスキー p. 381

- ^ “μPB8288 CPU SYSTEM BUS CONTROLLER”. 2023年3月1日閲覧。

- ^ 浅野 1983, p. 20.

- ^ Hormby, Tom (2006年8月12日). “Origin of the IBM PC”. Low End Mac. 2016年10月31日閲覧。

- ^ 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 10–16、「PC-9801の誕生で私たちが関わったこと : 古川 享」

- ^ 戸塚, 正康『日本IBMのパソコン新戦略』日本工業新聞社、1991年12月18日、95-111頁。ISBN 4-8191-0856-5。

- ^ 『改訂版 PC-9800シリーズ テクニカルデータブック HARDWARE編』pp. 273-342、「第3部 外部インターフェイス仕様 第1章 拡張用スロットバス」

- ^ 「特別企画 : 98とともに歩く、これからの10年」『Oh!PC』第12巻第8号、ソフトバンク、1993年9月15日、64–164頁、ISSN 0910-7606。

- ^ a b c d 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 169-173、「復刊 - 月刊アスキー1983年4月号 LOAD TEST PC-9801」

- ^ a b 小高輝真、1998年、「国産銘機列伝 : 達人インタビュー「情報公開が98をあそこまで持ち上げた」」、『ASCII』22巻7号、アスキー p. 403

- ^ 戸塚, 正康「扉と窓の違い」『日本IBMのパソコン新戦略』日本工業新聞社、1991年12月18日、71-72頁。ISBN 4-8191-0856-5。

- ^ 1984年、「第5章 応用プログラム集」、『PC-9801・E/F/Mグラフィクス解析マニュアル』、秀和システムトレーディング株式会社 p. 207

- ^ 「特別企画 : 98とともに歩く、これからの10年」『Oh!PC』第12巻第8号、ソフトバンク、1993年9月15日、64–164頁、ISSN 0910-7606。

- ^ a b 『改訂版 PC-9800シリーズ テクニカルデータブック HARDWARE編』pp. 157-202、「第2部 ハードウェア 第7章 CRTディスプレイ」

- ^ 「新機種緊急レポート : PC-9801VX」『ASCII』第10巻第12号、アスキー、1986年、130–133頁、ISSN 0386-5428。

- ^ a b 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 87–92、「「一太郎」が知っているPC-9801シリーズの軌跡」

- ^ a b SOFT BANK BOOKS PC-98パワーアップ道場 (1998)、pp35-36。

- ^ SOFT BANK BOOKS PC-98パワーアップ道場 (1998)、p106

- ^ a b c d e 松原, 敦「特集 SCSI、IDEのディスク増設再点検:第1部 SCSI 98用HDも領域の再確保で別ベンダのボードにつながる」『日経バイト』第118巻、日経BP、1993年、104-129頁、ISSN 0289-6508。

- ^ 「特別企画 : 98とともに歩く、これからの10年」『Oh!PC』第12巻第8号、ソフトバンク、1993年9月15日、64–164頁、ISSN 0910-7606。

- ^ 『改訂版 PC-9800シリーズ テクニカルデータブック HARDWARE編』pp. 139-155、「第2部 ハードウェア 第6章 キーボード」

- ^ 1991年、「付録D キーセンス」、『N88-日本語BASIC(86)(Ver6.2) ユーザーズマニュアル N:PC-9801-BU06』、日本電気 pp. 347-348

- ^ a b 「使用レポート : PC-98XA&PC-9801U2」『ASCII』第9巻第7号、アスキー、1985年、ISSN 0386-5428。

- ^ 『日本電気株式会社百年史』 p.777

- ^ 「新製品テスト」『ASCII』第17巻第4号、アスキー、1993年、218–248頁、ISSN 0386-5428。

- ^ 関口, 和一「6. 小さな頭脳 : 3.5インチフロッピーディスク」『パソコン革命の旗手たち』日本経済新聞社、2000年、169-173頁。ISBN 4-532-16331-5。

- ^ a b 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説 第2弾』pp. 166–167、「PC-9801めくるめく音源ボードの世界」

- ^ 「一太郎累計出荷本数」『マイコン』第16巻第2号、電波新聞社、1992年、159頁、ISSN 0387-9593。

- ^ “ロータス、「1-2-3」強化版を発売。”. 日経産業新聞 (日本経済新聞社): p. 5. (1991年7月6日)

- ^ セイコーエプソン98/Vキット発売[リンク切れ]、BCN This Week 1995年1月16日 vol.581

- ^ DOS/Vパソコン上で98用DOSアプリケーションソフトの動作を可能にするプラットフォーム・エミュレータ「98/V」Windows95に対応した新バージョン(Ver2.10)を新発売、EPSON公式サイト、1996年5月21日(2000年1月15日時点のアーカイブ)

- ^ トムキャットコンピュータ 会社案内

- ^ “【模倣の善/悪|自由市場の競争|PC-9800vsEPSON互換機・SOTECvsiMac】”. みずほ中央法律事務所 (2014年12月30日). 2021年3月3日閲覧。

- ^ インターフェース1月 1995, p. 231.

- ^ インターフェース1月 1995, p. 42.

- ^ a b SOFT BANK BOOKS PC-98パワーアップ道場 (1998)、pp103-104。

- ^ 加藤泰志 「日本電気のSCSIボード」『トランジスタ技術』通巻373(1995年10月号)、p283。

- ^ Freiberger, Paul (1982-11-08). “West tries to meet East: Chinese characters on HP 3000” (英語). InfoWorld 4 (44): 22 2020年10月19日閲覧。.

- ^ a b 『月刊アスキー別冊 蘇るPC-9801伝説』pp. 17-21、「PC業界キーパーソンが語る 思い出のPC-9801」

- ^ 広 一蘭『100万人の謎を解く ザ・PCの系譜』pp. 124–127、「IBM大型機の影響が見えるNECのパソコン開発戦略」

- ^ 堀川, 明美「ハード最前線:日本電気PC-9800VX01/21/41/41WN 互換機巻き返しは高速化マシンで」『日経パソコン』、日経マグロウヒル、1987年8月10日、77–81頁、ISSN 0287-9506。

- PC-9800シリーズのページへのリンク