熱電対

熱電対

材質の異なった2本の導体(針金状のもの)で閉回路をつくり、2つの接合点を異なった温度に保つと、その回路に起電力(熱起電力)が生じる。このような導体の組み合わせを熱電対という。熱電対は温度差と起電力の関係を精密に測定しておけば、起電力を測ることで温度差が求められることから、温度測定用センサーとして広く使用されている。とくに普通の温度計が使えないような高温の部位ではよく使われる。

熱電対

熱電対

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/07 05:50 UTC 版)

熱電対(ねつでんつい、英: thermocouple)は、2種類の金属線の先端同士を接触させて回路を作り、接合点に発生する熱起電力を通じて温度差を測定する温度計[1][2]。あるいは、その2種類の金属線のことを指す[3]。

異なる2種の金属を接合すると、それぞれの熱電能の違いから、2つの接合点の間の異なる温度に応じた起電力が発生する原理(ゼーベック効果)を応用するものである。寿命の長さ・耐熱性・機械的強度などの利点があり、中高温領域の温度センサーとして工業的に最も広く用いられる[4]。

温度センサ以外の用途としては、科学研究用に一定電圧を長時間発生させる装置として使う用途もあり(乾電池など化学電池では分極してしまい、長時間安定性に欠けるため)、「オームの法則」などで有名な物理学者オームは安定電圧を熱電対で発生させた。

原理

異なる2種の金属の線の両端を互いにつないで回路を作り、2つの接点の間に温度差を与えると、起電力(電圧)が生じる。この現象は、1821年にドイツの物理学者トーマス・ゼーベックによって発見され、ゼーベック効果と呼ばれている[5]。

接点の一端(冷接点)の温度が分かっていれば、ゼーベック効果による起電力の電圧を測定し既知の起電力表と対比することで他端(熱接点)の温度がわかる[5]。 冷接点温度は水の氷点温度を利用したり、機器内部の温度計測システムによって知ることが出来る。 なお、冷接点とは基準となる温度であり、熱接点とは測定対象に接した側の接点である。したがって低温の測定対象物の場合など、実際の測定では冷接点側の温度が熱接点側の温度より高いこともある。

形式

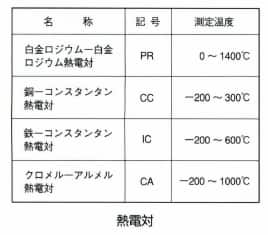

熱電対は、高温領域や極低温領域でも用いられるが[1]、接合する各金属ごとに特性がさまざまなため、安定性、起電力の大きさ、起電力のリニア特性などが異なる。このため熱電対の種類などは各種規格(IEC、JIS、ANSIなど)によって定められている[4]。 使用する金属は、接合する各金属ごとに測定範囲、測定精度などが異なるため、材料の費用も考慮に入れて適切に選択する必要がある。

貴金属熱電対は素材自体の安定性は良いが、熱起電力が低く低温から中高温付近の測定には向かない。金属の融解温度のような高温測定には向いている。 また全ての配線をこれらの素材で行なうと極めて価格が高価となるため、感温部のみにこれらの貴金属類を用い、常温付近となる配線用の部分にはこれらの貴金属と似た熱電能を持った比較的廉価な金属を成分とする合金線を用いる。この際用いられる合金線は「補償導線」と呼ばれるが補償導線との接続点に温度差があると誤差要因になる。

卑金属熱電対はタイプにより特性はさまざまである。素材の価格が安いため、補償導線まで含めて同種金属が使用可能だが、素材の安定性が貴金属に比べると低いため、酸化・還元等の影響を考慮しなければならない。

補償導線等の接続には同じ素材により製作されているコネクタにより接続し、これらを用いて計測器の温度均一、温度変化の少ない機器内部などの温度補償された接続部分まで配線する必要がある。 補償導線の規格はJIS C 1610に定められている。

熱電対の測温部分は温度の計測要求に応じて接触型・非接触型で用いる。また、細い熱電対を保護するため「熱電対保護管」を用いることもある。この保護管には金属(銅、ステンレス、カンタル、インコネル、チタン、ハステロイ)、非金属(硬質ガラス、高純度アルミナ、石英、ジルコニア、窒化ケイ素、テフロン)などが用いられる。

金属保護管に酸化マグネシウムやシリカ粉末で充填した構造のものを「シース熱電対」といい流通量が多い。太さや形状、保護管材質は規格化され、もっとも細いものでは直径0.25ミリメートル程度のものまである。

通常の熱電対は測定に秒単位の時間がかかったが、極細あるいは箔状に加工することより100ミリ秒単位の早い温度変化と微小対象物も計測することが可能となった。

近年ではMEMS技術によって微小な熱電対を集積した2次元の非冷却赤外線撮像素子の開発も進められる[6][7]。熱絶縁性の高い誘電体薄膜上に温接点、熱伝導性の高いシリコン上に冷接点を形成することで応答性に優れ、高感度なセンサを実現した[8]。

種類の例

| 記号 | +極(脚) | −極(脚) | 使用温度範囲(℃) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| K | クロメル† | アルメル† | −200 〜 +1000 | 熱起電力の直線性が良い。もっとも流通量が多い |

| E | クロメル† | コンスタンタン | −200 〜 +700 | 熱起電力がもっとも大きい、流通量が少ない |

| J | 鉄 | コンスタンタン | 0 〜 +600 | E熱電対についで起電力が大きい、さびやすい |

| T | 銅 | コンスタンタン | −200 〜 +300 | 低温測定に向いている。熱伝導誤差が大きい |

| N | ナイクロシル | ナイシル | -200 〜 +1200 | 広い温度範囲にわたって熱起電力が安定している |

| R | 白金ロジウム合金(ロジウム13%) | 白金 | 0 〜 1400 | ばらつきや劣化が少ない、熱起電力が低く高温測定向き |

| S | 白金ロジウム合金(ロジウム10%) | 白金 | 0 〜 1400 | ばらつきや劣化が少ない、熱起電力が低く高温測定向き |

| B | 白金ロジウム合金(ロジウム30%) | 白金ロジウム合金(ロジウム6%) | 0 〜 1800 | 熱起電力が極めて低く、JIS規格品ではもっとも高温測定向き |

| W/Re5-26 | タングステンレニウム合金(レニウム5%) | タングステンレニウム合金(レニウム26%) | 0 〜 2480 | 最高温対応。還元雰囲気のみで使用できる(JIS規格外) |

| IrRh | イリジウム | イリジウムロジウム合金(ロジウム40%) | 1100 〜 2000 | 高温で使用。酸化雰囲気でも使用可能(JIS規格外) |

| CrAu | ニクロム | 金鉄合金(鉄0.07%) | 1〜300K | 低温用(JIS規格外) |

| CuAu | 銅 | 金コバルト合金(コバルト2.11%) | 4〜100K | 極低温用(JIS規格外) |

† 登録商標。

脚注

- ^ a b 新井優「温度の標準供給 -熱電対-」『産総研TODAY』第3巻、第4号、産業技術総合研究所、34頁、2003年4月。

- ^ 小倉秀樹「熱電対による温度標準の供給」『産総研TODAY』第6巻、第1号、産業技術総合研究所、36-37頁、2006年1月。

- ^ 日本機械学会 編『機械工学辞典』(2版)丸善、2007年、984頁。ISBN 978-4-88898-083-8。

- ^ a b 『熱電対とは』八光電機。2015年12月27日閲覧。

- ^ a b 「ゼーベック効果」『物理学大辞典 第2版』、丸善、1993年。

- ^ 小型・安価な熱画像装置とセンサネット の技術動向と市場動向

- ^ MEMSサーモパイル素子で赤外線を検出する非接触温度センサを発売

- ^ D6T-44L / D6T-8L サーマルセンサの使用方法

関連項目

「熱電対」の例文・使い方・用例・文例

- 熱電対のページへのリンク