エアロダイナミクス

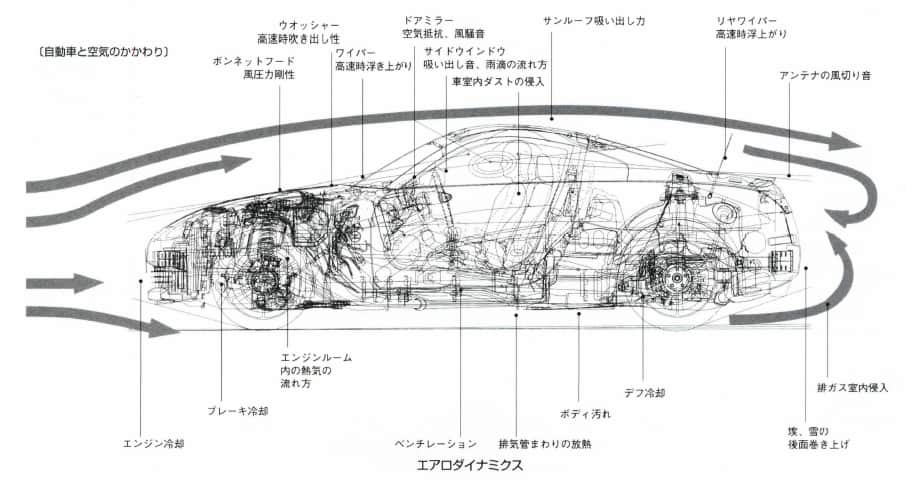

車体の空気流の影響としては、速度に関係する抗力(空気抵抗drag)、タイヤ荷重に関係する揚力、横風による横力がある。高速走行時の安定性にはこれらのすべてが関係するが、床下への空気流を減らし、抗力だけでなく、車体上面との間で働く揚力を減らして車体の浮き上がりを抑える。横風に対しては重心と風圧中心の距離を短くして偏揺モーメントを小さくすると、安定した走行を行うことができる。また高速コーナリングでは、ウイングあるいはエアロホイールによって下向きの揚力、ダウンフォースを発生させてタイヤのグリップ力を高めることができるが、直進時には抵抗が増える。開発に際してはスケールモデルと実車で風洞試験を行うことが必須になっている。

空気力学

(エアロ・ダイナミクス から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/19 19:49 UTC 版)

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

|

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2024年6月)

翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

空気力学(くうきりきがく、英語: aerodynamics)とは、流体力学の一種で、空気(または他の気体)の運動作用や、空気中を運動する物体への影響を扱う。空力(くうりき)とも略される。航空分野においては航空力学と関係している。

物体への影響

物体が空気中で運動する時、必ず空気抵抗を受け物体の運動へ影響を与える。

自動車への影響

- 抵抗軽減

- 自動車史において空力は航空分野からの知識を導入する形で発展したが、最近では巨大な資本を投入し極めて活発な研究がされている。

- 高速で走行する自動車は速度が上がる程強く空気の抵抗を受けるため、効率良く空気を後方へ流すように配慮されている。

- 近年の市販車は燃費の向上を狙って空気抵抗を低減させるように空力を強く意識したデザインになっている。

- 気流の剥離を抑えるボルテックスジェネレーター、整流の為のスポイラーなども用いられる。これらは渦の発生を制御するために用いられ、空力性能を補助できる。

- 空気導入と排出の開口等も全体の空力に大きく影響する。

- ダウンフォース

- ダウンフォースはタイヤの摩擦力を高めるために用いられる。高速走行時に車体形状により発生した揚力を打ち消したり、旋回性能を高める働きがある。

- モータースポーツにおいて走行性能を向上させるためにより小さな空気抵抗で大きなダウンフォースを得ることが大事な設計課題になっている。

地面効果

自動車に対しての地面効果=グラウンドエフェクトは一般的には揚力を発生させるが、車体底部を整形し空気の流速を高めて負圧を生じることにより小さな空気抵抗で強力なダウンフォースが得られる。

ダウンフォース量よりも空気抵抗減を重視する最高速度記録挑戦車は地面効果を避ける、利用する形状両方有り、主催者の安全規制や出走車の設計意図が現れる。

飛行機への影響

空気中を飛行する飛行機にとって、飛行機の翼に強く空気の影響を受ける。翼に当たる空気を利用し、揚力を得たり、方向転換や減速方法の一つとしても空気を利用している。例として、大気圏内に入る前に燃料を捨てるスペースシャトルにおいて、大気圏内に入ったスペースシャトルの主な減速方法は空気抵抗である。

鉄道車両への影響

蒸気機関車において、煙突の両側面の除煙板による上昇気流で排煙を客車から遠ざける配慮がみられる。 鉄道車両は重量が大きい為、走行性能に与える空力の効果は表れにくい。

1930年代に世界的に流線型が流行り、日本でも国鉄52系電車、国鉄C55形蒸気機関車、国鉄EF55形電気機関車、国鉄C53形蒸気機関車、国鉄キハ43000形気動車に流線型が採用された。しかし、最高速度が95Km/hに制限されていた当時では、実用上効果がほとんどなく、カバーに覆われているため整備点検が困難等の理由で整備の現場からは嫌われ、カバー付きの車両はカバーを外されることになる。本格的に空力学的効果があったのは、新幹線0系電車以降の新幹線電車のみである。

その他

建築物、交通機関各種に設置される換気装置(ベンチレーター)のうち、吸い出し式に大別されるものは負圧を利用している。

参考文献

- 加藤寛一郎『航空力学入門』東京大学出版会、1982年。ISBN 4130610430。

- 飯野明『よくわかる航空力学の基本』秀和システム、2005年。ISBN 4798010200。

関連項目

エアロダイナミクス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/04/07 04:17 UTC 版)

「ブラウン・BGP001」の記事における「エアロダイナミクス」の解説

エアロダイナミクスは2009年のレギュレーション変更に対応しており、外観はシンプルにまとめられている。ノーズ先端部は比較的低い位置まで垂れ下がっている。 フロントウイングは通常フラップ部分が稼動するものが多いのだが、BGP001はフラップの内側にある三角形部分が可動するようになっている。しかし、第7戦トルコGPで、可動部分がフラップ1枚分にまで拡大された仕様が投入された。これにより、ドライバー操作に対して明確なダウンフォースの増減が現れるようになっている。 サイドミラーのステーは整流フィンの形状になっており、規則で厳しく制限されている整流フィンの役割を担わせている。また、サイドポンツーンの前方にバージボード風の整流フィンが装備されている。 通常、フロントサスペンションアッパーアームと同じ高さもしくはロアアームとアッパーアームの間に装着されることが多いステアリングタイロッドは、このBGP001ではロアアームと同じ高さに装着されている。この構造は他のチームの2009年マシンには存在しない。 インダクションポッドは他チームよりも大型なものが採用された。サイドには整流フィンが装着されている。 リヤディフューザーはダブルディフューザーと呼ばれる2段式のものを搭載している。これがテクニカルレギュレーションに適合していないのではないかと他チームから抗議を受けたが、FIAによって4月15日に合法であるとの判定を受けた。この開発は前年撤退したスーパーアグリの空力設計者らや、撤退前のホンダの日本人エンジニアが考案したものといわれ、ロス・ブラウン自身も当時を振り返りながら認めている。

※この「エアロダイナミクス」の解説は、「ブラウン・BGP001」の解説の一部です。

「エアロダイナミクス」を含む「ブラウン・BGP001」の記事については、「ブラウン・BGP001」の概要を参照ください。

- エアロ・ダイナミクスのページへのリンク