なきじんじょう‐あと〔なキジンジヤウ‐〕【今帰仁城跡】

今帰仁城跡

| 名称: | 今帰仁城跡 |

| ふりがな: | なきじんじょうあと |

| 種別: | 史跡 |

| 種別2: | |

| 都道府県: | 沖縄県 |

| 市区町村: | 国頭郡今帰仁村 |

| 管理団体: | 今帰仁村(昭55・6・12) |

| 指定年月日: | 1972.05.15(昭和47.05.15) |

| 指定基準: | 史2 |

| 特別指定年月日: | |

| 追加指定年月日: | 昭和54.12.28 |

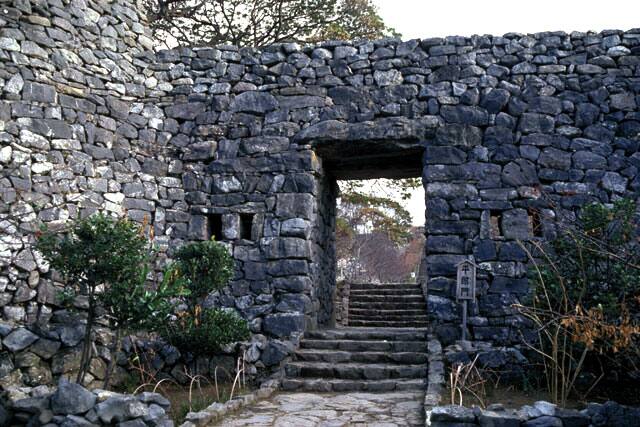

| 解説文: | S49-5-142[[今帰仁城跡]なきじんぐすく].txt: 三山分立時代の北山王の居城である今帰仁城は、最高所の主郭を中心とした連郭式の城で、昭和47年5月15日に史跡に指定されたが、その後、二の丸跡の西方で古生期石灰岩を平積みした石垣の存在が確認され、それより内側(東側)は、三の丸ともいうべき郭跡であることが明らかとなったので、この地域を追加指定するものである。 S47-5-166[[今帰仁]なきじん]城跡.txt: 沖縄本島北部海岸[[親泊]おやどまり]の南へ約1.5キロほど登りつめた丘の上にある連郭式の城で、面積は3.8ヘクタール、沖縄第一の名城[[中城]なかぐすく]城よりも広い。北・東・南側を断崖とする天然の要害で、西の大手から東に向かって高くなり、二の丸・北殿跡・[[大庭]うみやー]・[[御内原]おうちばる]・本丸、そして最後部の低地に曲輪をもつという複雑な構造で、北殿跡には往時をしのぶに足る見事な礎石を残している。 築城年代は明確ではないが、14世紀末、明より「山北王」の称号をうけた[[怕尼芝]はにじ]から4代目の[[攀安知]はんあんち]にいたる94年間の城で、応永23年(1432)中山王に攻め滅ぼされた。城内には寛延2年(1749)建立の「山北今帰仁城監守来歴碑」があり、城の由来を記す。外郭の石垣は〓屏風形の曲線をえがいて朝鮮の山城を思わせるが、北山王の居城として歴史が古く、若干の不似合いな補修のあとはあるが、沖縄屈指の名城たる風格を今日に伝えている。 |

- なきじんじょうあとのページへのリンク