佐渡弥彦米山国定公園

昭和25年7月に、琵琶湖、耶馬日田英彦山(やばひたひこさん)と並んで最初に指定された国定公園の一つである。佐渡島の主な景勝地と、本土側の弥彦山(634m)と米山(993m)を区域とする。

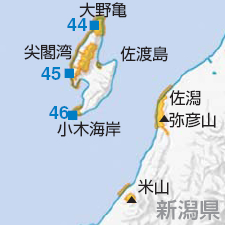

佐渡島は、大佐渡北西部の海岸は断崖が続き、景勝地が多いが、尖閣(せんかく)湾は奇岩が多く、島随一の景勝地と評される。大野亀は巨大な岩塊で、背後の草原では6月に群生するトビシマカンゾウの花が見事である。南部の小木(おぎ)海岸は沈水海岸で複雑な地形を持ち、枕状(まくらじょう)溶岩もある。

弥彦山には越後国一の宮の弥彦神社があり、東麓の佐潟(さがた)はヒシクイやオオハクチョウ類の渡来地である。民謡で知られる米山は、山の姿も山頂からの展望もよく、福浦八景をはじめ海岸の景勝地も多い。

佐渡弥彦米山国定公園

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/28 05:09 UTC 版)

| 佐渡弥彦米山国定公園 Sado-Yahiko-Yoneyama Quasi-National Park |

|

|---|---|

|

|

| 指定区域 | |

| 分類 | 国定公園 |

| 面積 | 29,464 ha[2] |

| 指定日 | 1950年7月27日[2] |

| 運営者 | 新潟県 |

| 年来園者数 | 305万人[3] |

| 事務所 | 新潟県環境局環境対策課 |

佐渡弥彦米山国定公園(さどやひこよねやまこくていこうえん)は、新潟県にある国定公園[2][4]。

佐渡の海岸線を中心とする佐渡地域、信仰の山として知られる弥彦山を中心とする弥彦地域、そして米山及び裾野に発達した福浦八景を中心とした米山地域の3ヶ所からなる[1][4]。

1950年7月27日に佐渡弥彦国定公園として、琵琶湖国定公園、耶馬日田英彦山国定公園とともに、国内で最初に制定された国定公園である[注 1]。その後1981年に米山地域を加えて、名称を現在の佐渡弥彦米山国定公園と改称した[4]。なお、県内の他の海岸線では、天険親不知子不知や笹川流れが県立自然公園として知られる。

概要

この公園のハイライトは、佐渡の北西部にある尖閣湾を筆頭とする外海府海岸と、南西部にある小木海岸である[2][4]。

いずれも国の名勝に指定されている景勝地である。外海府海岸は、断崖絶壁、そして奇岩が50kmにわたり続く変化に富んだ海岸線で、日本海の荒波による海蝕が作った風光明媚な海岸線が見られる。また、金北山を最高峰とする大佐渡山脈はシャクナゲが自生する[2]。

弥彦山は古くから越後の人に親しまれてきた山で、山上には弥彦神社が鎮座し[2]、西に連なる国上山には国上寺が建立されている[1]。

米山は第三紀の火山岩からなる独立峰で、同じように信仰の山として知られてきた。また、その裾野に発達する福浦海岸は古来より福浦八景といわれてきた景勝地で、奇岩、奇勝が連続する。

脚注

注釈

- ^ ただし、正式指定日は3国定公園とも少しずつ違い、琵琶湖国定公園の7月24日よりは遅れている。

出典

関連項目

「佐渡弥彦米山国定公園」の例文・使い方・用例・文例

- 佐渡弥彦米山国定公園という公園

佐渡弥彦米山国定公園と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 佐渡弥彦米山国定公園のページへのリンク