人体通信

電波でも光でもなく、私たちの手や足が伝送路となって情報が伝わり、ユビキタス社会を実現する「人体通信」が実用化段階を迎えています。人体通信とは人の体に微弱な電流を流したり、表面に発生する数センチメートル電界(静電気の層)を利用してデータ通信を行う技術です。「触れる」「握る」「踏む」といった日常の動作がそのまま伝送路となり、個人認証による入退管理などの各種機器制御、さらに双方向通信機能を持たせて握手で“電子名刺交換”することも夢ではありません。

電波でも光でもなく、私たちの手や足が伝送路となって情報が伝わり、ユビキタス社会を実現する「人体通信」が実用化段階を迎えています。人体通信とは人の体に微弱な電流を流したり、表面に発生する数センチメートル電界(静電気の層)を利用してデータ通信を行う技術です。「触れる」「握る」「踏む」といった日常の動作がそのまま伝送路となり、個人認証による入退管理などの各種機器制御、さらに双方向通信機能を持たせて握手で“電子名刺交換”することも夢ではありません。利用者は基本的に小型の送受信機を携帯する(身に着ける)だけ。個人認証のための送信機だけならタグやカードサイズに収まり、両手が使えない状態でも入退ゲート前で足から床を通じてデータを送って認証を受け、これまでの「かざす」動作なしに通ることが可能になります。

人体は60-70%が水分の導体(電気を通す物体)で、交流信号源を近付けると微弱な電界を帯びる性質があります。電流や電界にわずかな変化を与え、情報をやりとりするのが人体通信。無線でも有線でもない新たな伝送路は意外にも、私たちの体そのものだったのです。携帯情報端末の通信手段として普及した赤外線や、近距離無線通信規格のブルートゥースに代わるものと期待されています。

電流方式では微弱とはいえ体の表面に送信機から電流を流します。電流量は電気抵抗値から体脂肪率を測定する体脂肪計と同程度。人体への影響はありません。ただ、電流方式は送受信機を肌に密着させておく必要があり、現実的に伝送路は手に限られます。そのため、着衣などに影響されない電界方式を中心に実用化が進みそうです。

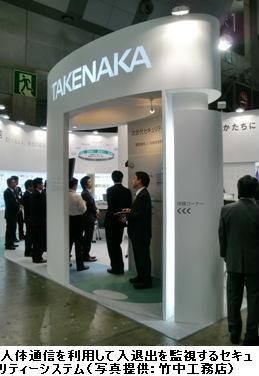

2007年にNTTドコモが人体通信モジュールを内蔵した携帯電話の試作機を発表。翌08年にはNTTのマイクロシステムインテグレーション研究所の開発技術を使い、NTTエレクトロニクスが送信機や受信機などをセットした評価キットをサンプル発売しました。また、同年には大日本印刷がICカードと連動させた個人認証システムを開発。今年に入って竹中工務店が東芝、アドソル日進と共同で6月に、自動認証と高精度画像解析による不審者追跡機能を組み合わせた次世代セキュリティーシステムを開発しました。

一方、電流方式も意図的に接触したときだけ情報が送られる確実性があり、パナソニック電工が「タッチ通信システム」として対面販売用の計量プリンター向けに商品化済みです。

(掲載日:2010/07/26)

人体通信と同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書から人体通信を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から人体通信

を検索

全ての辞書から人体通信

を検索

- 人体通信のページへのリンク