bending

「bending」とは

「bending」は英語の単語で、日本語に訳すと「曲げる」や「湾曲する」という意味を持つ。物理的な物体が曲がる様子や、抽象的な概念が変化する様子を表現する際に用いられる。例えば、「The tree is bending in the wind.(風で木が曲がっている)」のように自然現象を表す場合や、「He is bending the rules.(彼は規則を曲げている)」のように規則や法律が変わる様子を表す場合などに使用される。「bending」の発音・読み方

「bending」の発音は、国際音声記号(IPA)で表記すると /ˈbɛndɪŋ/ となる。カタカナ表記では「ベンディング」と読む。日本人が発音する際には「ベンディング」と読むことが一般的である。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「bending」の定義を英語で解説

「bending」は、英語の辞書によると "the act of bending something or the state of being bent" と定義されている。これは、「何かを曲げる行為や曲がっている状態」を意味する。「bending」の類語

「bending」の類語としては、「curving」、「twisting」、「flexing」などがある。「curving」は「湾曲する」、「twisting」は「ねじる」、「flexing」は「曲げる」や「伸ばす」などの意味を持つ。これらの単語は、物体が形状を変える様子を表現する際に用いられる。「bending」に関連する用語・表現

「bending」に関連する用語としては、「bending moment」、「bending stress」、「bending radius」などがある。「bending moment」は「曲げモーメント」、「bending stress」は「曲げ応力」、「bending radius」は「曲げ半径」を意味する。これらは主に構造工学や物理学の分野で使用される用語である。「bending」の例文

以下に、「bending」を使用した例文を10個示す。 1. The branch is bending under the weight of the snow.(枝は雪の重みで曲がっている)2. He is bending the rules to his advantage.(彼は自分に有利になるように規則を曲げている)

3. The gymnast showed an amazing bending ability.(体操選手は驚くべき曲げる能力を示した)

4. The bending of light as it passes through water is called refraction.(光が水を通過する際の曲がり具合は屈折と呼ばれる)

5. The bending moment of the beam is calculated.(ビームの曲げモーメントが計算される)

6. The bending stress of the material was tested.(その材料の曲げ応力がテストされた)

7. The bending radius of the pipe is 5 meters.(そのパイプの曲げ半径は5メートルだ)

8. The bending of the road makes it difficult to see oncoming traffic.(道路の湾曲が対向車線の視認性を低下させている)

9. The bending of the wire caused it to break.(ワイヤーの曲げられた部分が折れた)

10. The bending of the rules has led to many problems.(規則の曲げられた部分が多くの問題を引き起こした)

加工曲げ

プレス機械、ロール成形機、NC機械、プレスブレーキ機、へミング機などで板材、管材、棒材を所定の角度に曲げ変形させること。プレス機械はパンチ(凸)型とダイ(凹)型で行う。一般的にパンチ型に沿って形状が決まるので、曲げRの指示は板内にする。基本的には板材、管材、棒材の成形加工時の曲げR指示は、プレス機械と同じように内側にする。ドアサッシュ断面は40~50段ロール(曲げ工程)で成形される。NC機械やプレスブレーキ機は特定の型具が不要で、汎用機として活用される。へミング機はボンネット、ドア、トランクリッドなどの周囲のフランジを、180度折り曲げてへミング成形する。

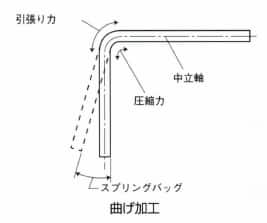

曲げ加工

パンチとダイ型やロール使用して、板材、管材、棒材を所定の角度に曲げ変形させる作業をいう。プレス型による板材の曲げ加工においては、中立軸の外側は引張り力、内側は圧縮力を受け、プレス後は弾性的なはね返りがあり、これをスプリングバックという。

チョーキング[bending]

チョーキング

(bending から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/16 20:03 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動チョーキング(英: bending)とは弦を弾いた後に押弦している指で弦を押し上げ、無段階に音の高さを変えるギターの演奏技法である。ただし、英語表現では「ピッチベンド」という意味でベンディングと呼ばれ、「絞める」という意味のチョーキングという言葉は使われない。この言葉が用いられるのは日本のみである。

概要

音色に効果を与える奏法としてクラシックギターの時代から用いられてはいたが、広く認知され用いられるようになったのは20世紀以降である。

現在のような奏法の源流は、ブルース音楽のギタリスト達が、ジャズバンドにおける管楽器のピッチベンド奏法を模して使いだしてからと言われている。太い弦を使用する時代から存在した奏法だが、太い弦でのチョーキングは、指にかなり強めの力を必要とし、自在にチョーキングができるギタリストは皆無であった。1960年代に張力の弱い細い弦(ライト・ゲージ弦[1])が普及し、指への負担が軽減されたことから、以降一般的な奏法として認知されるようになった。ブルースのみならずカントリー、ロック等のポップミュージックで広く用いられている。

なお、同様の技法は、フレットもしくはそれに類する仕組みを持った弦楽器にも用いられており、例えばシタールのミンドはチョーキングに極めて近い奏法である。また、箏の「押し手」の技法は弦を引っ張る方向こそ違えど原理は全く同じである。

解説

単音チョーキング

- 1音チョーキング

- 半音チョーキング

- 半音分(短2度)音程を上げる奏法。楽譜ではH.Cで表示される。

- 1音半チョーキング

- 1音半分(短3度)音程を上げる奏法。楽譜では1H.Cで表示される。

- 2音チョーキング

- 2音分(長3度)音程を上げる奏法。楽譜では2Cで表示される。これの他に2音半(完全4度)2H.C、3音(増4度)3C音程を上げるものもある。

- クウォーター・チョーキング

- 半音に満たない程度の音程を上げる奏法。楽譜ではQ.Cで表示される。必ずしもクウォーター(1/4)の音程である必要は無い。

ダブル・チョーキング

- ダブル・ベンド

- 2本以上の弦を同時に音程を上げる奏法、上げる音程が指定されることもある。この奏法のことをダブル・チョーキングと呼ぶこともある。

- ハーモナイズド・チョーキング

- 音程を上げる弦と上げない弦を同時に発音し、和音を作る奏法。楽譜に表示される記号は無いが、この奏法だとわかるように示されている。

- ユニゾン・チョーキング

- 音程を上げる弦と上げない弦を同時に発音し、2つの音を同じ音程にする奏法。ハーモナイズド・チョーキングと同じく、楽譜に表示される記号は無いが、この奏法だとわかるように示されている。

その他

- チョーク・アップ

- チョーキングした状態で音を出す奏法。音程を上げる過程の音は入れない。楽譜ではU、H.U、1H.U、2Uで表示され、それぞれ1音、半音、1音半、2音を示す。

- チョーク・ダウン

- チョーキングした音を元に戻し、音程を下げる奏法。楽譜ではDで表示され、下げる音程は指定されない。

- ポルタメント・チョーキング

- ゆっくりと音程を上げるチョーキング。楽譜ではPort.○○で表示される。

- ヴィブラート

- チョーキング・ヴィブラート

- チョーキングした状態でヴィブラートを行う奏法。

- スティールギター・リック

- チョーキングする弦とチョーキングしない弦をコードとして同時に発音、あるいはメロディの一部として弦ごとに発音することによって、ペダルスティールギターのようなフレーズと音色を得るテクニック。主にカントリーミュージックで多用される。

脚注

- ^ 発案者はノーキー・エドワーズもしくはジェームズ・バートンと言われている。

- ^ この他にスライドを利用したヴィブラートとトレモロアームを利用したヴィブラートがある。

- bendingのページへのリンク